Malattia dei calcoli salivari. Clinica e diagnostica

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua RU (link per leggerlo) .

I sinonimi di questa malattia sono la scialolitiasi e la scialoadenite calcolosa, che in precedenza era considerata una patologia piuttosto rara. Tuttavia, oggi la calcolosi salivare è la lesione più comune delle ghiandole salivari, con un'incidenza di circa il 35-75%.

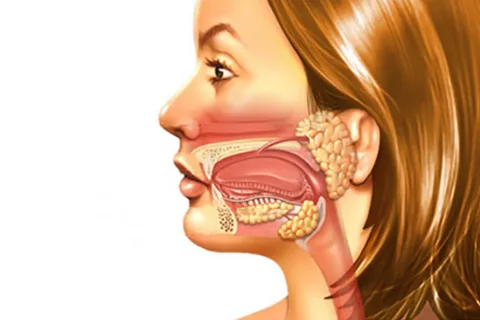

Le ghiandole salivari sottomandibolari sono spesso suscettibili alla formazione di calcoli; rappresentano il 95% dei casi di malattia, meno spesso - il resto. È estremamente raro che si formino calcoli nei bambini. Non ci sono differenze di genere, ma tra la popolazione urbana la malattia si manifesta molte volte più spesso che tra i residenti delle zone rurali.

Tutti i protocolli necessari per la diagnosi e il trattamento delle malattie infiammatorie dell'area maxillo-facciale nel corso online Trattamento delle malattie infiammatorie dell'area maxillo-facciale: nuovi approcci .

Eziologia e patogenesi

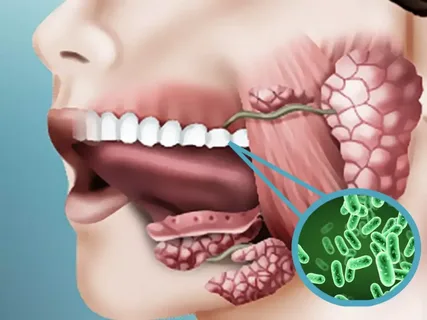

La natura della malattia è multifattoriale; ad oggi è stato stabilito con certezza solo il meccanismo della patogenesi. I microsialoliti si formano normalmente in modo continuo nella ghiandola salivare, ma vengono liberamente lavati insieme alle secrezioni salivari nella cavità orale.

Riso. 1. Invasione microbica come causa dello sviluppo della malattia dei calcoli salivari.

La formazione dei calcoli si basa su una patologia congenita della ghiandola salivare, che si accompagna a dilatazioni locali dei dotti a diversi livelli e ad una configurazione atipica del dotto principale, che assume l'aspetto di una linea spezzata con strette e frequenti piegature , dove avviene la formazione dei calcoli. In caso di interruzione della funzione secretoria della ghiandola salivare, iposalivazione, la saliva con microsialoliti viene trattenuta e si accumula nelle aree allargate dei dotti.

Ulteriori fattori che contribuiscono alla formazione dei calcoli e alla successiva crescita dei calcoli:

metabolismo minerale alterato;

mancanza di vitamina A;

contaminazione del dotto escretore con microrganismi o penetrazione di un corpo estraneo al suo interno;

scialoadenite cronica, di cui il paziente soffre da molto tempo.

In alcuni casi, la formazione di calcoli nelle ghiandole salivari può essere associata ad un'insufficiente produzione di staterina, che è un inibitore della precipitazione del fosfato di calcio.

Composizione della pietra salivare:

componente organica che costituisce il 75-90% della massa, la sua composizione qualitativa ricorda il tartaro,

componente minerale.

Struttura in pietra

Il nucleo, situato al centro, è rappresentato da contenuti organici: epitelio desquamato che riveste i dotti della ghiandola, coaguli di sangue salivare, microrganismi, attinomiceti, accumuli di leucociti. Può presentarsi come un corpo estraneo.

Attorno al nucleo si trova una sostanza stratificata formata da corpi sferici. Gli scienziati associano la struttura stratificata dei calcoli salivari a vari ritmi che influenzano il corpo del paziente.

Riso. 2. Posizione della ghiandola salivare parotide.

Quadro clinico

La presenza di determinati sintomi in un paziente è determinata dallo stadio della malattia, dalla configurazione e dalla posizione dei calcoli salivari, dalle forze reattive del corpo e da altri fattori.

Fasi della malattia dei calcoli salivari:

iniziale;

stadio delle manifestazioni cliniche;

tardi.

Sintomi chiave della malattia dei calcoli salivari

sindrome del dolore, che è provocata dal mangiare, e talvolta dal tipo di cibo salato,

gonfiore sul lato interessato della ghiandola.

La natura della sindrome del dolore è influenzata dalla posizione del calcolo, dalla sua configurazione e mobilità. Quando la pietra è immobile e posizionata in modo tale da non interferire con il movimento della saliva, il paziente potrebbe non avvertire alcun dolore. Una pietra del genere si chiama muta.

Nella fase iniziale della formazione dei calcoli, il paziente non presenta lamentele, la salivazione durante questo periodo è normale e non vi sono cambiamenti infiammatori pronunciati nella ghiandola. La presenza di un calcolo in questa fase può essere determinata solo casualmente, a seguito di un esame radiografico, eseguito per altre indicazioni.

Riso. 3. Dolore e gonfiore sono i principali sintomi della morte cardiaca improvvisa.

La comparsa dei primi sintomi è associata ad un disturbo del flusso della saliva, provocato dall'assunzione di cibi acidi e piccanti. Il paziente lamenta la comparsa improvvisa di un gonfiore doloroso, denso al tatto, che si forma nella zona della ghiandola salivare interessata.

L'aggiunta del dolore durante il pasto è causata dallo stiramento della ghiandola dovuto all'ostruzione del lume del condotto da parte di un calcolo, che impedisce il rilascio della saliva nella cavità orale. Alla fine del pasto il gonfiore e il dolore scompaiono.

In alcuni casi, la sindrome del dolore ha una natura parossistica, che non è associata al cibo. L'intensità del dolore durante la colica salivare può variare. I periodi di esacerbazione sono seguiti da periodi di remissione della malattia, che possono durare mesi e talvolta anni. A poco a poco, il danno alla ghiandola progredisce, la malattia entra in una fase avanzata.

Funzionalità diagnostiche

La base della diagnosi di scialoadenite calcolosa non è solo il fatto di identificare la presenza di un calcolo, studiarne la posizione, la forma e le dimensioni, ma anche scoprire la causa della sua formazione, i fattori predisponenti e la possibilità di recidive. Durante il processo diagnostico è anche molto importante stabilire lo stato funzionale della ghiandola interessata.

Riso. 4. Posizione delle ghiandole salivari.

I metodi diagnostici includono quanto segue:

sondaggio dei condotti;

studio qualitativo e quantitativo della saliva;

scialografia;

radiografia semplice;

esame citologico della saliva;

sialotomografia computerizzata;

ecosialografia.

Un reclamo molto importante che dovrebbe essere chiarito dal paziente durante l'anamnesi è l'aumento delle dimensioni della ghiandola che si verifica quando si mangia.

Se il calcolo è localizzato nella ghiandola salivare sottomandibolare, può essere facilmente individuato mediante palpazione bimanuale, muovendosi lungo il dotto principale. È possibile palpare i calcoli di piccole dimensioni solo se si trovano in prossimità dell'imboccatura del dotto.

Quando si esegue la palpazione del dotto sottomandibolare, è importante muovere le dita da dietro in avanti, questo eviterà lo spostamento del calcolo nella porzione intraghiandolare del dotto.

Se il tartaro sospetto è localizzato nella sezione anteriore del dotto escretore della ghiandola salivare parotide, si consiglia di palparlo dal lato della mucosa buccale; in caso di localizzazione masseteriale viene determinata dalla pelle.

È importante tenere conto del fatto che il rilevamento della compattazione durante la palpazione bimanuale può indicare non solo una scialoadenite calcolosa, ma anche un sintomo di infezione cronica, adenoma polimorfo, linfoadenite, flebolite, amiloidosi.

Il sondaggio del condotto è una procedura diagnostica che consente di determinare in modo affidabile la presenza di un calcolo e di calcolare la distanza dall'imboccatura del condotto al calcolo. Una controindicazione a questa manipolazione è l'esacerbazione della scialoadenite, poiché può provocare la perforazione della parete del condotto.

Per il sondaggio vengono utilizzate sonde salivari, disponibili in vari diametri. Questi dispositivi sono dotati di una parte operativa flessibile e la possibilità di selezionare il diametro richiesto facilita il sondaggio e aiuta a determinare la dimensione dell'orifizio del condotto.

La radiografia è il metodo diagnostico principale per il trattamento della malattia dei calcoli salivari. La radiografia dell'indagine della ghiandola parotide viene eseguita in una proiezione diretta, che elimina la sovrapposizione delle ossa del cranio e fornisce un quadro completo delle dimensioni, della topografia e della forma della pietra.

Se è necessario esaminare la ghiandola sottomandibolare, viene utilizzata una proiezione laterale.

Non è sempre possibile notare l'ombra di una pietra su una radiografia. Ciò potrebbe essere dovuto alla sovrapposizione di ossa e calcoli radiopachi, determinata dalla loro struttura chimica.

Per aumentare l'accuratezza della diagnosi della scialoadenite calcolitica, è stata proposta la scialografia, che è accompagnata dall'introduzione nella ghiandola di sostanze radiopache solubili in acqua, che non hanno un effetto traumatico sulla ghiandola.

La scialografia permette di identificare i calcoli radiopachi; sugli sialogrammi rappresentano difetti di riempimento del condotto.

La sialotomografia computerizzata viene utilizzata per determinare la localizzazione spaziale del calcolo, che è importante nella fase di scelta del protocollo di trattamento.

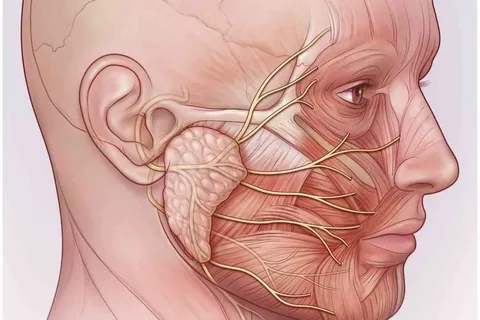

Riso. 5. Il pericolo dell'intervento chirurgico è il danno ai nervi.

Trattamento della scialoadenite calcolitica

Il trattamento si basa, oltre alla rimozione diretta dei calcoli, sull'esclusione della formazione ricorrente di calcoli. La presenza di un calcolo in uno dei dotti intraghiandolari comporta la sua estirpazione insieme alla ghiandola salivare, il che comporta una manipolazione molto laboriosa.

I metodi conservativi sono inefficaci; vengono utilizzati in presenza di un piccolo calcolo localizzato nelle immediate vicinanze dell'imboccatura del dotto escretore. Ai pazienti viene prescritta una dieta salivare e farmaci appropriati che stimolano la produzione di saliva. Piccoli calcoli vengono espulsi dalla corrente di saliva nella cavità orale.

Informazioni ancora più utili e rilevanti sono disponibili nella sezione Formazione in Chirurgia Orale e Maxillo Facciale del nostro sito web.