Istomorfometria dell'osso dopo esposizione intenzionale di membrana d-PTFE non riassorbibile o rigenerazione ossea guidata per il trattamento di difetti ossei alveolari post-estrattivi con restauri supportati da impianti: uno studio pilota randomizza...

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua EN (link per leggerlo) .

Abstract

Obiettivo: L'obiettivo del presente studio era di indagare l'esame istologico quantitativo dell'osso ricostruito con membrana in politetrafluoroetilene ad alta densità non riassorbibile (d-PTFE), lasciata intenzionalmente esposta in cavità post-estrattive innestate con materiale osseo anorganico, e rimossa dopo quattro settimane, rispetto all'estrazione e alla rigenerazione ossea guidata (GBR), eseguita due mesi dopo.

Materiali e Metodi: Questo studio è stato progettato come uno studio controllato randomizzato multicentrico di disegno a gruppi paralleli. I pazienti sono stati selezionati e trattati consecutivamente in tre centri in Italia. I pazienti hanno ricevuto casualmente membrana in d-PTFE non riassorbibile intenzionalmente esposta (gruppo A), o rigenerazione ossea guidata (gruppo B), per trattare difetti ossei alveolari post-estrattivi con restauri supportati da impianti. I risultati sono stati: il fallimento dell'impianto, eventuali complicazioni meccaniche e biologiche, soddisfazione del paziente e valutazione qualitativa e istomorfometrica dei campioni ossei raccolti.

Risultati: Diciotto pazienti sono stati arruolati consecutivamente nello studio. Di questi, sei su 18 pazienti erano maschi. Tutti i pazienti inclusi sono stati trattati secondo le interventi assegnati e non si sono verificati abbandoni. Non si sono verificati fallimenti degli impianti né complicazioni, e tutti i pazienti erano completamente soddisfatti della funzione e dell'estetica della loro riabilitazione supportata da impianti, senza differenze tra i gruppi. L'analisi morfologica non ha rivelato segni di reazione tissutale, come fibrosi o necrosi. L'osso rigenerato era ben mineralizzato in entrambi i gruppi, ma sembrava più maturo nel gruppo B rispetto al gruppo A. Tre campioni hanno mostrato un numero minimo di linfociti. Diversi vasi sanguigni di piccole dimensioni occupavano gli spazi midollari, dove il tessuto risultava più maturo, indicando l'attività del tessuto in corso. La valutazione istomorfometrica non ha mostrato differenze statisticamente significative nelle frazioni di volume tissutale tra i due gruppi di pazienti.

Conclusioni: Con le limitazioni del presente studio, la ricostruzione della piastra buccale con una membrana non riassorbibile intenzionalmente esposta è una procedura efficace e semplice per rigenerare una piastra ossea buccale riassorbita, riducendo la necessità di rigenerazione ossea guidata.

Introduzione

La perdita di osso alveolare può essere attribuita a una varietà di fattori, come patologie endodontiche, parodontite, traumi facciali e manovre aggressive durante le estrazioni. Inoltre, dopo l'estrazione di un dente, si verifica una cascata di eventi biologici, che di solito porta a cambiamenti anatomici locali significativi, inclusa la riduzione dell'altezza e della larghezza del rialzo residuo. La perdita ossea orizzontale è generalmente la maggiore e si verifica più frequentemente sul lato buccale. Tassi di successo degli impianti favorevoli e risposte dei tessuti peri-impiantari possono essere ottenuti posizionando gli impianti immediatamente dopo l'estrazione del dente, tuttavia, è stata osservata la continua recessione del tessuto gengivale facciale. Per migliorare la prevedibilità estetica degli impianti post-estrattivi, sono stati condotti diversi studi e revisioni sistematiche per valutare l'efficacia di diversi approcci di riempimento del sito che coinvolgono diversi materiali di innesto, con o senza membrane barriera. In questi studi, è stata utilizzata una pletora di biomateriali, inclusi osso autologo, sostituti ossei (allograft, xenograft e alloplast), prodotti derivati dal sangue autologo e agenti bioattivi. Tuttavia, recenti studi clinici e revisioni sistematiche non sono riusciti a trovare prove che un biomateriale e una membrana barriera fossero superiori agli altri. Con le limitazioni di questo studio, l'uso di membrane non riassorbibili in politetrafluoroetilene ad alta densità (d-PTFE) è stato sicuro e prevedibile, in particolare in termini di larghezza del tessuto cheratinizzato.

Gli stessi studi incoraggiano studi controllati randomizzati ben condotti.

Elian et al. hanno proposto una classificazione semplificata delle cavità e un approccio non invasivo per il trapianto e la gestione delle cavità quando è presente tessuto molle, ma la piastra buccale è compromessa (Tipo II). Gli autori hanno utilizzato membrane di collagene e materiali per trapianto per il trattamento delle cavità di tipo II. Una recente revisione sistematica ha concluso che le membrane in PTFE proteggono il materiale di trapianto e/o il coagulo di guarigione iniziale dalla contaminazione batterica, portando a una rigenerazione di successo senza un rischio significativo di infezione.

Lo scopo del presente studio controllato randomizzato era di indagare l'esame istologico quantitativo dell'osso ricostruito con membrana d-PTFE, lasciata intenzionalmente esposta in cavità post-estrazione trapiantate con materiale osseo anorganico, e rimossa dopo quattro settimane, rispetto all'estrazione e alla rigenerazione ossea guidata (GBR), eseguita due mesi dopo. L'ipotesi nulla era che non ci fossero differenze statistiche riguardo alla valutazione qualitativa e istomorfometrica dei campioni tra i gruppi. L'ipotesi nulla è stata testata contro l'ipotesi alternativa di differenza. La presente ricerca è stata redatta secondo le linee guida CONSORT.

Materiali e Metodi

Questo studio è stato progettato come uno studio pilota, multicentrico, randomizzato controllato di disegno a gruppi paralleli, volto a valutare la istomorfometria dell'osso e i parametri clinici di pazienti con denti mandibolari e mascellari senza speranza situati tra i premolari, e che richiedono una restaurazione con corona singola supportata da impianto ritardato. I pazienti sono stati selezionati e trattati consecutivamente in tre centri in Italia da novembre 2018 a settembre 2020.

Tre clinici hanno eseguito sia le procedure chirurgiche che quelle protesiche. La calibrazione dei chirurghi ha garantito che ciascuno di loro eseguisse due casi clinici aggiuntivi, al fine di stimare e ridurre i potenziali rischi chirurgici. Questo studio è stato condotto in conformità con i principi delineati nella Dichiarazione di Helsinki del 1964 per la ricerca biomedica che coinvolge soggetti umani, come modificata nella 64ª Assemblea Generale della WMA, Fortaleza, Brasile, ottobre 2013, e ha ricevuto l'approvazione etica dal “Comitato Etico Lazio 1”. Numero di protocollo 23/CE Lazio 1, del 7 gennaio 2020. I pazienti sono stati debitamente informati sulla natura dello studio. È stato ottenuto un modulo di consenso informato scritto per le procedure chirurgiche e protesiche, così come per l'uso dei dati clinici e radiologici, per ciascun paziente prima dell'inizio dei trattamenti.

Criteri di Inclusione ed Esclusione

Qualsiasi soggetto che richieda almeno un restauro singolo supportato da impianto tra i premolari, per sostituire un dente fallito con una placca ossea buccale danneggiata ma con architettura dei tessuti molli mantenuta (Tipo II secondo Elian et al.), avere almeno 18 anni e essere in grado di firmare un modulo di consenso informato, è stato considerato idoneo per questo studio e consecutivamente arruolato. I denti senza speranza sono stati giudicati come segue: coinvolgimento della furcazione > II; mobilità > II; PPD > 6 mm con la percentuale di perdita ossea alveolare/lunghezza della radice ≥70%; patologia radiografica persistente e/o sintomi (ad es., dolore, fistola, ascesso) di origine endodontica e una prognosi incerta; restaurabilità.

Ogni paziente ha contribuito solo con una procedura. Il sito selezionato doveva avere denti/impianti adiacenti. I criteri di esclusione erano:

- Controindicazioni generali alla chirurgia orale (come ASA III e IV);

- Fumatori accaniti (≥ 10 sigarette/giorno);

- Dipendenza da alcol o droghe;

- Infezioni acute e croniche nel sito previsto per l'inserimento dell'impianto;

- Scarsa igiene orale (indice di sanguinamento e indice di placca totale superiore al 25%);

- Gravidanza o allattamento;

- Terapia psichiatrica;

- Pazienti trattati o in trattamento con bisfosfonati amino endovenosi;

- Precedente radioterapia della regione orale e maxillofacciale negli ultimi 5 anni;

- Pazienti incapaci di impegnarsi nel follow-up programmato.

Procedure Clinici

I pazienti potenzialmente idonei sono stati valutati clinicamente e le loro storie mediche sono state registrate. Durante la visita, sono state ottenute radiografie periapicali preoperatorie, modelli di studio e fotografie, e è stata registrata la screening parodontale.

I pazienti hanno subito un'igiene orale professionale prima dell'intervento e hanno ricevuto terapia antiseptica profilattica (collutorio al 0,2% di clorexidina un minuto prima dell'intervento) e terapia antibiotica (due gr di amoxicillina e acido clavulanico, o clindamicina 600 mg se allergici alla penicillina, un'ora prima dell'intervento). Tutti i pazienti sono stati trattati in anestesia locale utilizzando cloridrato di articaine con adrenalina 1:100.000 (Orabloc, Pierrel, Milano, Italia). Le estrazioni dentali sono state eseguite senza lembi, nel modo meno traumatico possibile. I denti pluriradicolati sono stati sezionati alla furcazione e le radici sono state estratte singolarmente. Successivamente, il sito di estrazione residuo è stato lavato con soluzione salina ed è stato debrido accuratamente da tessuto di granulazione e fibre del legamento parodontale residuo. Infine, la parete ossea è stata valutata con l'ausilio di una sonda parodontale (PCPUNC156, Hu-Friedy). Successivamente, i pazienti che soddisfacevano tutti i criteri di inclusione sono stati definitivamente arruolati, e una busta sigillata numerata in sequenza corrispondente al numero di reclutamento del paziente è stata aperta da un assistente indipendente in cieco per conoscere il gruppo di assegnazione.

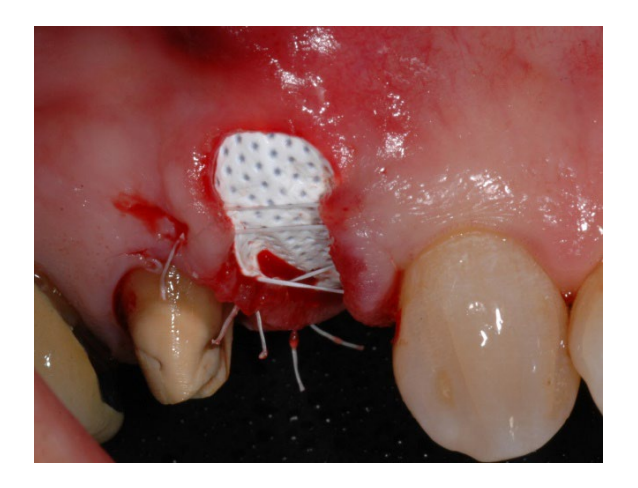

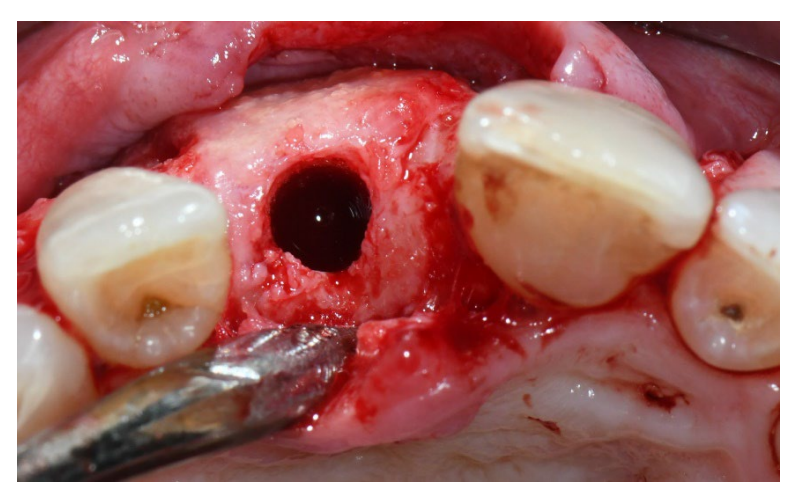

Nel gruppo A, la preservazione dell'alveolo con membrana d-PTFE non riassorbibile intenzionalmente esposta (gruppo di test, Figure 1–4), l'alveolo residuo è stato innestato con materiale osseo anorganico cancelloso derivato da suino (particelle da 0,25 a 1 mm, Zcore, DeOre s.r.l., Negrar [Vr], Italia). Successivamente, una membrana in politetrafluoroetilene denso non riassorbibile (d-PTFE) (Cytoplast TXT1224, DeOre) è stata modellata secondo le dimensioni dell'alveolo residuo ed è stata inserita in una tasca buccale e linguale. Infine, è stata posizionata una sutura a materasso orizzontale (Cytoplast PTFE Suture 4-0, DeOre) per fissare la membrana e stabilizzarla ai margini dei tessuti molli. L'applicazione della membrana d-PTFE non riassorbibile non ha richiesto una chiusura primaria tramite avanzamento del lembo buccale. I punti sono stati rimossi tra il 10° e il 14° giorno post-intervento, e la membrana d-PTFE non riassorbibile è stata rimossa tra la quarta e la quinta settimana dopo l'intervento. Dopo di che, la ferita è stata lasciata a guarire per circa cinque mesi, consentendo il processo di re-epitelizzazione.

Nel gruppo B, GBR (gruppo di controllo, Figure 5–8), è stata inserita solo una spugna di fibrina nel sito per stabilizzare il coagulo di sangue.

In entrambi i gruppi, 1 g di amoxicillina (o 300 mg di clindamicina) è stato somministrato ogni 12 ore per sei giorni dopo l'estrazione del dente e la ricostruzione ossea. Paracetamolo 500 mg più codeina 30 mg sono stati prescritti secondo necessità. Ai pazienti è stato detto di non assumerli in assenza di dolore. Spray di clorexidina 0,2% due volte al giorno per due e cinque settimane è stato prescritto nei gruppi A e B, rispettivamente. Una dieta morbida è stata raccomandata per due settimane dopo le procedure chirurgiche in entrambi i gruppi.

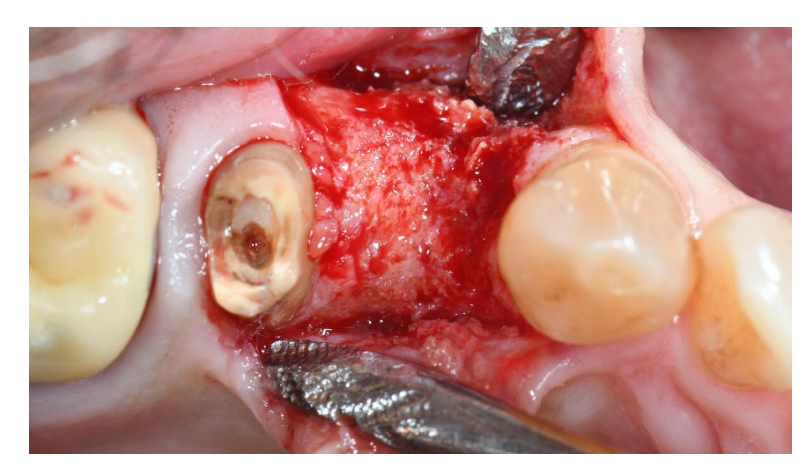

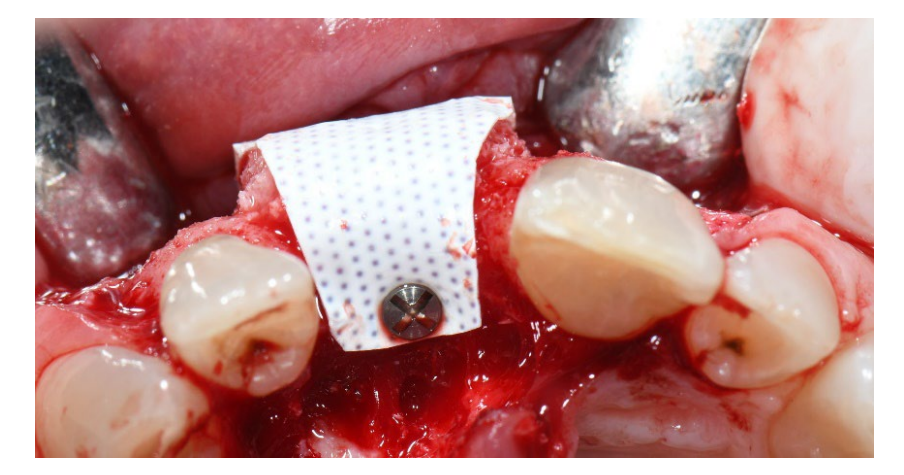

Nel gruppo B, otto settimane dopo l'estrazione del dente, è stata effettuata un'incisione intrasulculare utilizzando una lama Bard-Parker n. 15C, e un lembo a tutto spessore è stato sollevato oltre il giunzione mucogengivale e almeno 5 mm oltre il difetto osseo. Due incisioni verticali sono state posizionate ad almeno un dente di distanza dall'area da aumentare. Sono stati praticati più fori di decorticazione nel sito ricevente con una fresa rotonda. L'alveolo residuo è stato innestato con particelle di materiale osseo anorganico spongioso di origine suina (Zcore, DeOre). Successivamente, una membrana di collagene (Cytoplast RTM Collagen, DeOre) è stata modellata in base al difetto osseo rigenerato ed è stata fissata con tre a cinque perni di titanio (Supertack, MCbio s.r.l., Lomazzo, Italia), sui lati buccali e linguali/palatali. La membrana è stata rifilata all'intero volume dell'innesto, uno a due millimetri prima della superficie dei denti adiacenti. È stata effettuata un'incisione periostale tra le due incisioni verticali per consentire una chiusura completamente senza tensione del lembo. I lembi sono stati quindi suturati in due strati per prevenire l'esposizione della membrana (Cytoplast PTFE Suture 4-0). Le suture a materasso orizzontali sono state prima posizionate a 4 mm dalla linea di incisione; quindi, sono state posizionate suture interrotte singole per chiudere i bordi del lembo. Le incisioni verticali sono state suturate con suture interrotte singole. Le suture interrotte singole sono state rimosse tra i 10 e i 14 giorni dopo l'intervento chirurgico, e le suture a materasso sono state rimosse due o tre settimane dopo l'intervento. Un g di amoxicillina (o 300 mg di clindamicina) è stato somministrato ogni 12 ore per otto giorni dopo l'estrazione del dente e la ricostruzione ossea. Paracetamolo 500 mg più codeina 30 mg sono stati prescritti secondo necessità. Ai pazienti è stato detto di non assumerli in assenza di dolore.

È stato prescritto uno spray di clorexidina allo 0,2% due volte al giorno per due e cinque settimane nei gruppi A e B, rispettivamente. È stata raccomandata una dieta morbida per 2 settimane dopo le procedure chirurgiche in entrambi i gruppi.

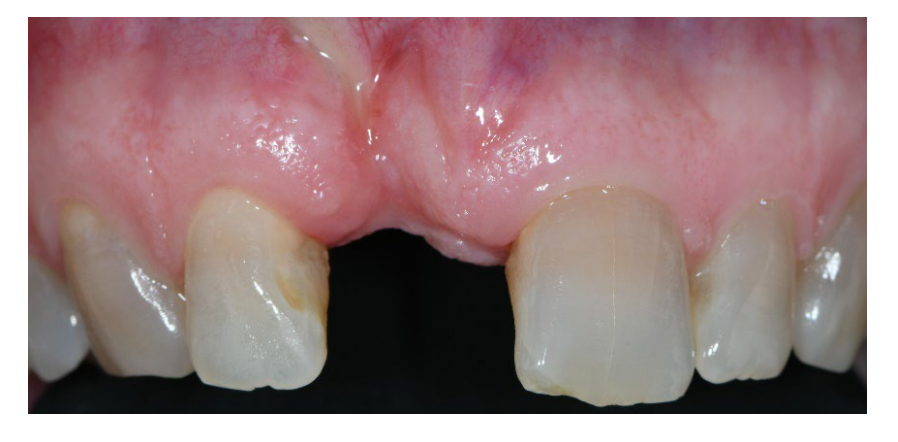

In entrambi i gruppi, sei otto mesi dopo l'estrazione dei denti (gruppo A e B, rispettivamente), sono stati posizionati impianti dentali (Premium, Svezia e Martina, Due Carrare, PD, Italia). In nessuno dei casi è stato necessario eseguire una GBR aggiuntiva. La quantità di osso è stata giudicata sufficiente per posizionare un impianto di 3,8 mm di diametro e 10 a 11,5 mm di lunghezza. Il design del lembo è stato eseguito in base allo scenario clinico e alle esigenze del paziente. Prima della preparazione del sito implantare, è stata utilizzata una fresa trepanante calibrata con un diametro esterno di 3,0 mm per prelevare un campione per analisi istologiche. Gli impianti sono stati sommersi per tre mesi. Tre mesi dopo il posizionamento dell'impianto, è stata consegnata una restaurazione temporanea trattenuta da vite. Infine, due o tre mesi dopo il carico iniziale, è stata consegnata una restaurazione definitiva, trattenuta da vite, CAD/CAM, priva di metallo. L'occlusione è stata regolata e sono state programmate visite di follow-up ogni quattro mesi.

Misure di Risultato

- Il fallimento dell'impianto è stato definito come mobilità dell'impianto e/o qualsiasi infezione che richieda la rimozione dell'impianto, frattura dell'impianto o qualsiasi altra complicazione meccanica che renda l'impianto inutilizzabile. Inoltre, la stabilità di ciascun impianto è stata misurata manualmente serrando la vite di abutment al momento della consegna delle corone definitive, o valutando la stabilità della corona supportata dall'impianto utilizzando il manico di due strumenti metallici ad ogni follow-up.

- Qualsiasi complicazione meccanica e biologica è stata registrata durante l'intero periodo di follow-up. Gli stessi operatori calibrati, che hanno eseguito tutte le procedure chirurgiche e protesiche, hanno valutato i fallimenti e le complicazioni degli impianti.

- La soddisfazione del paziente è stata valutata da operatori in cieco in ciascun centro, non precedentemente coinvolti nello studio. Al momento della consegna delle corone definitive, il valutatore indipendente ha posto al paziente le seguenti domande (risposte possibili: “sì” o “no”):

- Sei soddisfatto della funzione del tuo dente supportato da impianto?

- Sei soddisfatto del risultato estetico del tuo dente supportato da impianto?

- Ti sottoporresti di nuovo alla stessa terapia?

- Analisi quantitative e qualitative sono state eseguite su campioni anonimizzati da un patologo in cieco. Valutazione qualitativa e istomorfometrica. Dopo la raccolta, i campioni ossei sono stati fissati in formalina al 10%. I campioni sono stati disidratati con una scala di etanolo crescente. Dopo la disidratazione, i campioni sono stati infiltrati con una resina metacrilica e successivamente inclusi in resina (Technovit 7200, Bio Optica, Milano). Tutti i campioni sono stati polimerizzati utilizzando una macchina di polimerizzazione (Exakt 520, Exakt Norderstedt, Germania). I blocchi ottenuti sono stati tagliati mediante una macchina da taglio con lama diamantata (Micromet, Remet, Bologna, Italia). Le sezioni sono state montate su vetrini di plastica utilizzando una macchina per incollare (Exakt 402, Exakt Norderstedt, Germania) e una resina adesiva (Technovit 7210, Bio Optica, Milano, Italia) e poi levigate a uno spessore di 100 µm utilizzando una macchina per la levigatura (LS2 Remet, Bologna, Italia). Sono state ottenute due sezioni longitudinali rappresentative per ciascun campione, colorate con Blu di Toluidina e Giallo Pironina per evidenziare le diverse fasi della mineralizzazione ossea, e acquisite digitalmente con un ingrandimento totale di 400× utilizzando uno scanner ad alta risoluzione (Nanozoomer S60, Hamamatsu).

- La valutazione qualitativa mirava a rilevare la quantità di infiltrato infiammatorio, fibroso e adiposo e eventuali aree di necrosi seguendo le indicazioni riportate dallo standard ISO 10993. La valutazione istomorfometrica delle frazioni di volume tissutale è stata eseguita utilizzando il metodo stereologico. È stata utilizzata una griglia di conteggio digitale su ciascuna sezione per calcolare i punti di intersezione che cadono su ciascun tipo di tessuto (osso lamellare, osso intrecciato, matrice osteoide, biomateriale e spazi midollari), e le percentuali delle frazioni di volume sono state ottenute dal rapporto tra i punti di intersezione che cadono su ciascun tipo di tessuto e il totale dei punti di intersezione della griglia.

Analisi Statistica

Non è stata calcolata la dimensione del campione. È stato deciso di reclutare 30 pazienti, poiché questo numero rientrava nelle capacità dei gruppi di ricerca attuali. Sono state create tre liste di randomizzazione online sul sito del Generatore di Sequenze Casuali (https://www.random.org). Solo uno degli investigatori (FMC), non coinvolto nella selezione e nel trattamento dei pazienti, era a conoscenza della sequenza casuale e poteva accedere alle liste di randomizzazione memorizzate in un computer portatile protetto da password. I codici casuali erano racchiusi in buste identiche, opache, sigillate e numerate in sequenza. Le buste venivano aperte in sequenza dopo che i pazienti idonei avevano firmato il consenso informato; pertanto, l'assegnazione del trattamento era nascosta agli investigatori responsabili dell'arruolamento e del trattamento dei pazienti. A causa della natura dello studio, dopo l'assegnazione dei gruppi, i chirurghi non erano ciechi. Tuttavia, i campioni erano anonimizzati e il laboratorio di istologia era cieco durante le analisi.

Tutte le analisi dei dati sono state effettuate secondo il piano di analisi predefinito. L'analisi descrittiva è stata eseguita utilizzando la media ± deviazione standard (SD) utilizzando (Numbers per Mac V. 11.0 [7030.0.94], Apple Inc., Los Altos, California, USA). Gli esiti dicotomici sono stati confrontati tra i gruppi utilizzando. I confronti tra variabili continue sono stati effettuati utilizzando un t-test indipendente. Tutti i confronti statistici sono stati condotti al livello di significatività di 0.05. I pazienti sono stati utilizzati come unità statistica.

Risultati

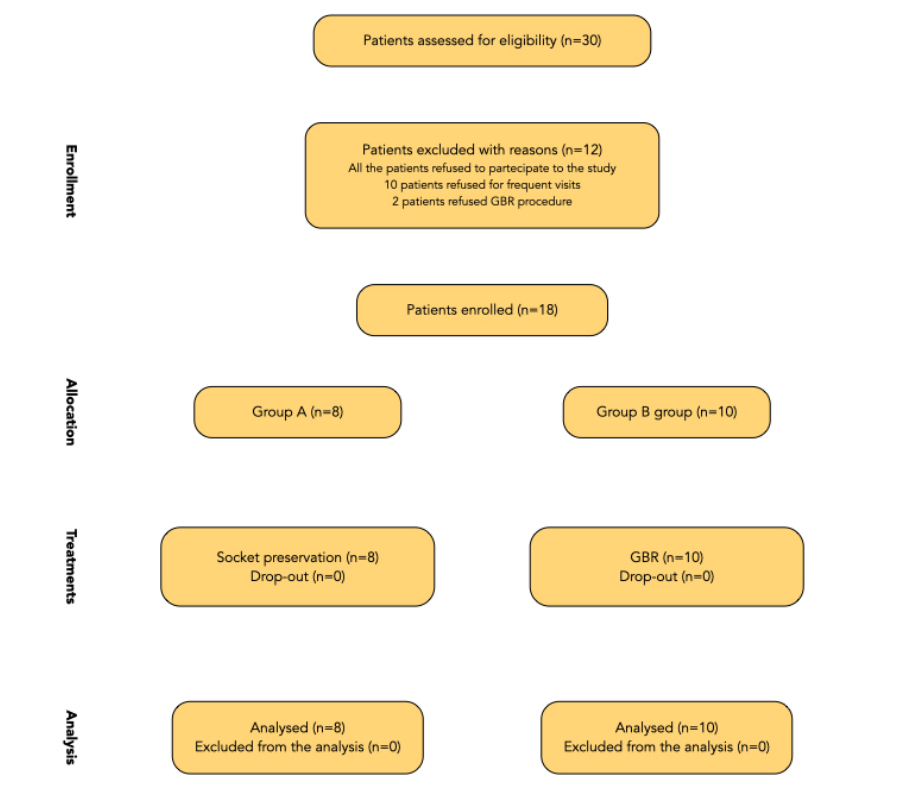

Un diagramma di flusso dei pazienti trattati è riportato nella Figura 9. I pazienti dovevano essere reclutati e trattati utilizzando procedure simili in tre diversi centri, e ogni centro doveva reclutare e trattare 10 pazienti. Tuttavia, solo un centro ha reclutato tutti i pazienti previsti, mentre gli altri due centri hanno reclutato quattro pazienti ciascuno. Le ragioni per non includere 12 pazienti sono state: visite di controllo frequenti (10 pazienti) e un rifiuto per rigenerazione ossea guidata (due pazienti). Infine, 18 pazienti sono stati arruolati consecutivamente nello studio appartenente a una coorte di 30 pazienti inizialmente selezionati per idoneità. Otto pazienti sono stati allocati casualmente al gruppo A, mentre 10 pazienti sono stati allocati casualmente al gruppo B. Di questi, sei su 18 pazienti erano maschi.

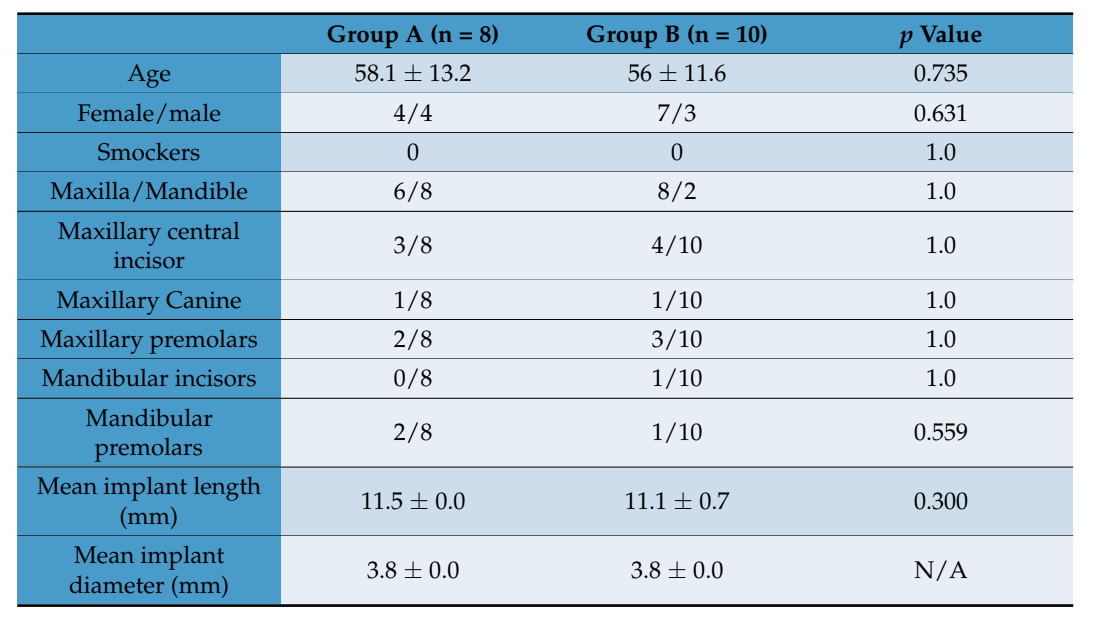

Tutti i pazienti inclusi sono stati trattati secondo le interventi assegnati. Il primo paziente è stato trattato a novembre 2018, mentre l'ultimo trattamento chirurgico è iniziato a settembre 2020. Nessun paziente ha abbandonato lo studio e non ci sono state deviazioni dal protocollo originale; pertanto, tutti i pazienti hanno ricevuto le corone finali. Il follow-up medio dopo la consegna della protesi è stato di 6-30 mesi. L'età media dei pazienti era di 56,9 ± 11,9, nessuno dei quali era fumatore. Sono stati posizionati diciotto impianti, distribuiti in otto nel gruppo di test (preservazione dell'alveolo, gruppo A) e 10 nel gruppo di controllo (GBR, gruppo B). I dati di tutti i pazienti inclusi sono stati valutati nelle analisi statistiche. Confrontando i gruppi testati, non c'è sbilanciamento tra di essi, inclusa la posizione e distribuzione dei denti (Tabella 1).

Fallimento dell'impianto, complicazioni e soddisfazione dei pazienti

Nessun fallimento dell'impianto e nessuna complicazione sono stati riscontrati. Inoltre, tutti i pazienti erano completamente soddisfatti della funzione e dell'estetica della loro riabilitazione supportata da impianto, e non sono state riscontrate differenze nella loro percezione della terapia, quindi tutti i pazienti si sottoporrebbero alla stessa terapia.

Analisi Istomorfometrica

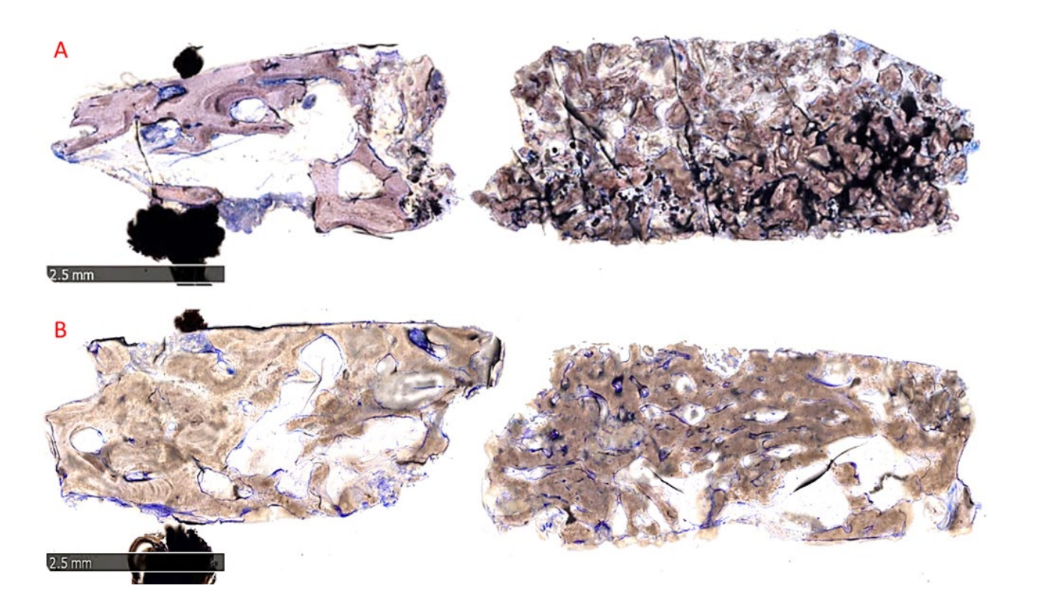

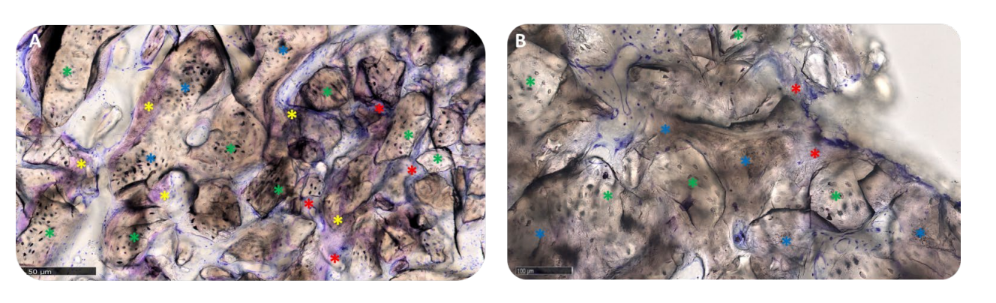

L'analisi morfologica non ha rivelato segni di reazione tissutale, come fibrosi o necrosi. L'osso rigenerato era ben mineralizzato in entrambi i gruppi, ma sembrava più maturo nel gruppo B rispetto al gruppo A, come osservabile nella Figura 10A,B, che mostra le panoramiche dei campioni rappresentativi.

Nel gruppo A, le particelle innestate erano completamente incorporate nella matrice ossea e apparivano in fase di intenso rimodellamento, con un grado intermedio di mineralizzazione. Non erano visibili spazi all'interfaccia tra i blocchi residui e l'osso appena formato (Figura 11A). Nel gruppo B, la matrice ossea che circondava le particelle di biomateriale presentava un alto livello di mineralizzazione e osseointegrazione con un equilibrio tra formazione ossea (fase anabolica) e degradazione ossea (fase catabolica), confermato dalla presenza di alcuni fronti di rimodellamento osseo e alcuni osteoclasti (Figura 11B).

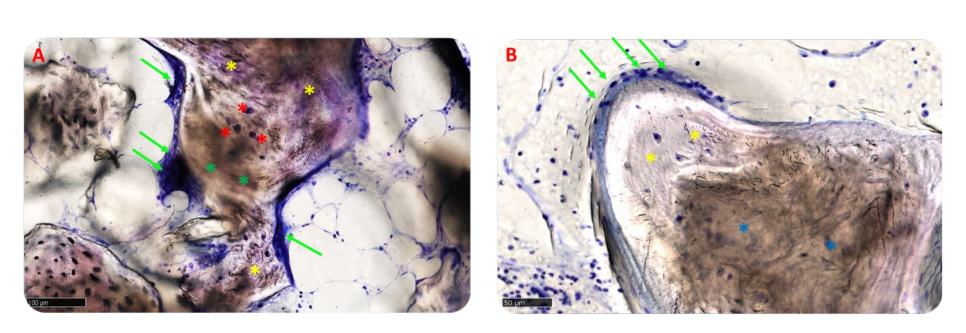

La matrice era nella fase anabolica attiva: le aree ossee erano costituite da osso lamellare mineralizzato di nuova formazione, con osteociti nella matrice calcificata e una zona di rimodellamento popolata da osteoblasti attivi e pochi osteoclasti, particolarmente nel gruppo A (Figura 12A,B).

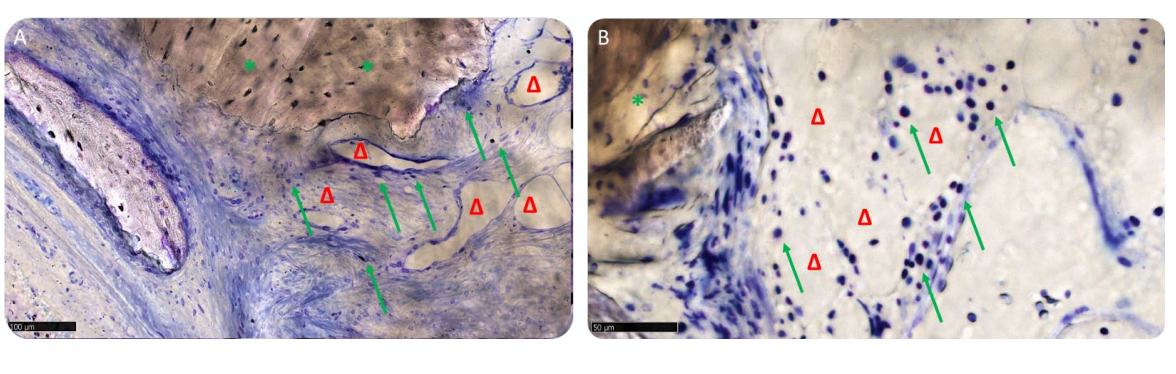

Tre campioni hanno mostrato un numero minimo di linfociti, mentre i campioni rimanenti di entrambi i gruppi avevano solo alcune cellule infiammatorie sparse (Figura 13A,B). Diversi vasi sanguigni di piccole dimensioni occupavano gli spazi midollari, dove il tessuto risultava più maturo, potenzialmente indicando un'attività del tessuto in corso.

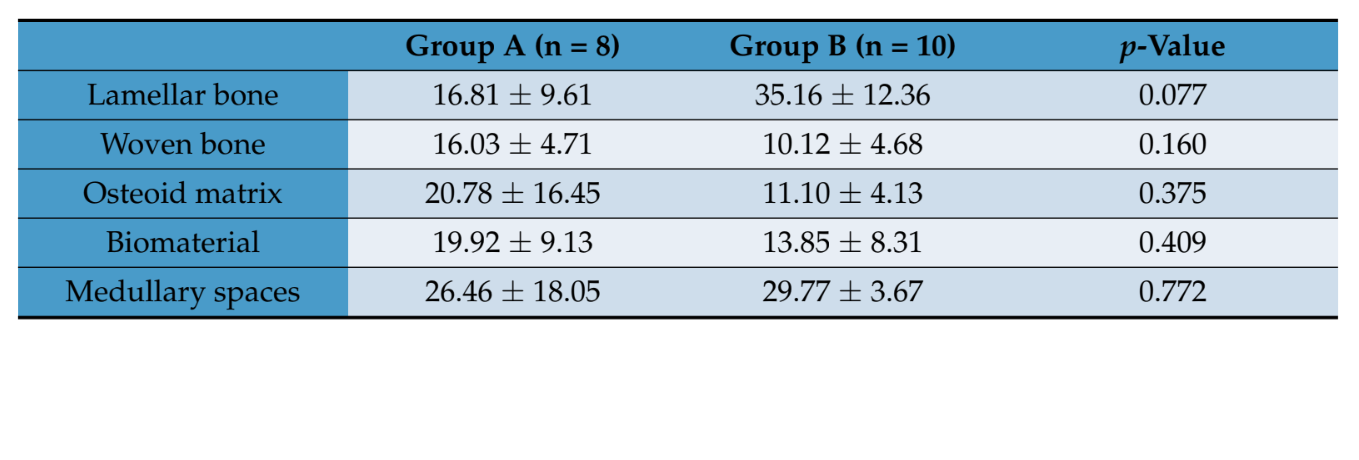

La valutazione istomorfometrica non ha mostrato differenze statisticamente significative nelle frazioni di volume tissutale tra i due gruppi di pazienti (Tabella 2). Tuttavia, nel gruppo B, il tessuto osseo lamellare aveva un valore medio più alto rispetto a quello ottenuto nel gruppo A, dove la matrice ossea recentemente formata era principalmente rappresentata da una matrice meno immatura, come l'osteoid e l'osso intrecciato.

Discussione

Questa ricerca è stata progettata come uno studio controllato randomizzato con l'obiettivo di rispondere alla seguente domanda: qual è il trattamento suggerito per la riabilitazione implantare delle cavità residue di classe II di Elian tra membrane in politetrafluoroetilene ad alta densità non riassorbibili (d-PTFE) lasciate intenzionalmente esposte per 4 settimane dopo l'estrazione dentale, e la preservazione dell'alveolo con materiale osseo anorganico, e l'estrazione seguita da rigenerazione ossea guidata, eseguita due mesi dopo? I risultati della presente ricerca non hanno trovato un trattamento superiore all'altro, pertanto, l'ipotesi nulla di nessuna differenza statisticamente significativa tra le due procedure testate è stata accettata.

Sebbene i risultati della presente ricerca siano simili tra i gruppi, il principale vantaggio della tecnica di preservazione dell'alveolo proposta con una membrana non riassorbibile può rappresentare un'opzione valida perché consente di ridurre il tempo e i costi complessivi del trattamento per il paziente. Questi benefici sono principalmente dovuti al fatto che può ridurre la necessità di altre tecniche rigenerative, senza compromettere i risultati finali, la prevedibilità del trattamento implantare e, last but not least, la soddisfazione del paziente.

La piastra buccale intatta (difetto di classe 1 di Elian) è stata considerata un prerequisito per la stabilità dei tessuti molli nell'area circostante l'impianto e, quindi, per risultati estetici a lungo termine, particolarmente in caso di elevate richieste estetiche. La continua riassorbimento della sottile piastra ossea buccale può portare a un alto rischio di riassorbimento gengivale nel tempo. Il trattamento dei difetti anteriori richiede spesso un secondo intervento chirurgico composto da ulteriori procedure di rigenerazione ossea per consentire un'inserzione guidata protesicamente degli impianti. Tuttavia, queste procedure non sono solitamente più accettabili per i pazienti a causa della loro invasività e dei costi. La tecnica proposta di utilizzare una membrana non riassorbibile per riparare temporaneamente la parete buccale danneggiata, e intenzionalmente lasciata esposta sopra il sito innestato, sembra essere promettente e diretta, richiedendo meno procedure chirurgiche. Nella presente ricerca, non sono state trovate differenze riguardo all'esame istologico quantitativo. Infatti, la ricostruzione della piastra buccale con una membrana non riassorbibile intenzionalmente esposta sembra essere una procedura efficace e semplice per rigenerare una piastra ossea buccale riassorbita, potenzialmente riducendo la necessità di rigenerazione ossea guidata. La tecnica proposta potrebbe essere fortemente accettata dai pazienti grazie alla sua ridotta invasività.

La ragione biologica per aspettare da quattro a sei settimane prima della membrana d-PTFE è di attendere fino alla fine della fase iniziale di guarigione, prima del processo di rimodellamento osseo. In questa fase, sotto la membrana d-PTFE, è possibile aspettarsi una chiusura completa dei tessuti molli. La membrana d-PTFE può agire come un'impalcatura per guidare la guarigione dei nuovi tessuti molli, preservando la forma convessa della cresta alveolare. Al contrario, nel gruppo GBR, si raccomanda un periodo di otto settimane prima del completo recupero dei tessuti molli, secondo Buser e co-autori.

La membrana non riassorbibile funziona come una barriera che consente la separazione dei tessuti molli dall'osso per 4-6 settimane, il tempo necessario per raggiungere la stabilizzazione del coagulo di sangue. La rimozione della membrana non riassorbibile dopo questo periodo sembra dare tempo sufficiente per consentire all'interno del sito la differenziazione delle cellule mesenchimali in osteoblasti, escludendo i fibroblasti dal lembo gengivale, e portando infine alla formazione e maturazione di nuovo osso. A tal fine, è cruciale che il paziente mantenga la ferita chirurgica pulita e disinfettata. Tuttavia, suggerimenti simili sono stati dati per entrambe le tecniche. Rispetto alla rigenerazione ossea guidata a fasi, la tecnica presentata consente di fornire il restauro definitivo in un tempo più breve, migliorando potenzialmente l'accettazione da parte dei pazienti e riducendo anche potenzialmente il costo complessivo.

In uno studio istologico sugli esseri umani, è stata prelevata una biopsia dopo 4 settimane al momento della rimozione della membrana. I risultati di questa ricerca istologica hanno dimostrato che, anche se la membrana d-PTFE non riassorbibile è stata lasciata intenzionalmente esposta, non è stato trovato alcun tessuto epiteliale su una matrice di tessuto connettivo denso. Questa scoperta potrebbe indicare che il tessuto connettivo appena formato sembra essere una matrice osteoide ben vascolarizzata. Tuttavia, ha bisogno di più tempo per completare la maturazione e diventare un tessuto mineralizzato, consentendo l'inserimento dell'impianto. È necessario un periodo complessivo di 3-5 mesi. Fondamentalmente, dipende dal tipo e dalle dimensioni del difetto e dal biomateriale utilizzato per innestare il sito. In un altro studio istologico, il gruppo di test ha ricevuto una combinazione di 70% di materiale allogenico corticalizzato mineralizzato e 30% di materiale allogenico corticalizzato demineralizzato, utilizzato per innestare un sito post-estrattivo coperto con una membrana d-PTFE non riassorbibile intenzionalmente esposta. I risultati ottenuti sono stati valutati sito per sito con un gruppo di controllo, per il quale è stato utilizzato solo materiale allogenico mineralizzato. Le biopsie hanno dimostrato un aumento della formazione di osso vitale (36,16%) con conseguente riduzione dell'innesto residuo (18,24%) nel gruppo di test, rispetto ai casi controllati, con il 100% del gruppo di allograft osseo mineralizzato (24,69% e 27,04%, rispettivamente).

I risultati del presente studio sono in accordo con una recente revisione sistematica Cochrane che ha concluso che le tecniche di preservazione dell'arcata alveolare possono ridurre al minimo le variazioni complessive in altezza e larghezza dell'arcata residua dopo l'estrazione dei denti. Tuttavia, le evidenze sono molto incerte.

A causa della mancanza di calcolo della dimensione del campione, la principale limitazione del presente studio è stata il campione ridotto. Un'altra limitazione, che può alterare la validità interna ed esterna dei risultati, è stata la mancanza di calibrazione dei chirurghi. Tuttavia, tutti i chirurghi coinvolti in questa ricerca sono stati formati per eseguire due casi esplicativi prima di iniziare la sperimentazione. Infine, mascellare e mandibola hanno tassi e modelli di riassorbimento osseo diversi, che possono influenzare la prognosi. Tuttavia, la randomizzazione ha permesso di avere due gruppi bilanciati, senza differenze statistiche tra di loro. Pertanto, i risultati di questo rapporto preliminare forniscono dati istologici quantitativi di osso ricostruito con membrana d-PTFE non riassorbibile, o rigenerazione ossea guidata per il trattamento dei difetti ossei alveolari post-estrattivi, con restauri supportati da impianti. Sebbene la tecnica di guarigione della ferita aperta proposta sia stata confrontata con la ricostruzione ossea guidata classica, questi risultati preliminari incoraggiano questo approccio. Allo stesso modo, ci sono studi che confrontano la matrice dermica cellulare vs. membrana in politetrafluoroetilene (PTFE), raggiungendo risultati promettenti simili. Pertanto, sono necessari ulteriori studi clinici e radiologici, con follow-up più lunghi, per convalidare questi risultati clinici promettenti.

Conclusioni

Con la limitazione del presente studio pilota, la ricostruzione della piastra buccale con una membrana non riassorbibile intenzionalmente esposta sembra essere una procedura efficace e semplice per rigenerare una piastra ossea buccale riassorbita, riducendo la necessità di rigenerazione ossea guidata. Ulteriori studi con un campione più ampio sono necessari per confermare questo risultato preliminare.

Roberto Luongo, Marco Tallarico, Elena Canciani, Daniele Graziano, Claudia Dellavia, Marco Gargari, Francesco Mattia Ceruso, Dario Melodia e Luigi Canullo

Riferimenti

- Marcus, S.; Drury, T.; Brown, L.; Zion, G. Ritenzione dentale e perdita di denti nella dentizione permanente degli adulti: Stati Uniti, 1988–1991. J. Dent. Res. 1996, 75, 684–695.

- Mecall, A.R.; Rosenfeld, A.L. Influenza dei modelli di riassorbimento della cresta residua sulla posizione dell'impianto e del dente. Int. J. Periodontics Restor. Dent. 1991, 11, 8–23.

- Van der Weijden, F.; Dell’Acqua, F.; Slot, D.E. Cambiamenti dimensionali dell'osso alveolare delle cavità post-estrattive negli esseri umani: Una revisione sistematica. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 1048–1058.

- Meloni, S.M.; Jovanovic, S.A.; Pisano, M.; De Riu, G.; Baldoni, E.; Tallarico, M. Rigenerazione ossea guidata orizzontale in un'unica fase con osso autologo, osso bovino anorganico e membrane di collagene: Follow-up di uno studio prospettico 30 mesi dopo il carico. Eur. J. Oral Implant. 2018, 11, 89–95.

- Kan, J.Y.K.; Rungcharassaeng, K.; Lozada, J.L.; Zimmerman, G. Stabilità del tessuto gengivale facciale dopo il posizionamento immediato e la provvisoria di impianti singoli anteriori mascellari: Un follow-up da 2 a 8 anni. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2011, 26, 179–187.

- Zubillaga, G.; Von Hagen, S.; Simon, B.I.; Deasy, M.J. Cambiamenti in altezza e larghezza dell'osso alveolare dopo l'aumento della cresta post-estrattiva utilizzando una membrana bioassorbibile fissa e un innesto osseo osteoinduttivo di osso demineralizzato liofilizzato. J. Periodontol. 2003, 74, 965–975.

- Darby, I.; Chen, S.T.; Buser, D. Tecniche di preservazione della cresta per la terapia implantare. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2009, 24, 260–271.

- Tallarico, M.; Xhanari, E.; Pisano, M.; Gatti, F.; Meloni, S.M. Sostituzione dei molari con impianti di diametro 7 mm: Posizionare l'impianto immediatamente o aspettare 4 mesi dopo la preservazione della cavità? Risultati a 1 anno dopo il carico da uno studio controllato randomizzato. Eur. J. Oral Implant. 2017, 10, 169–178.

- Canullo, L.; Marin, G.W.; Tallarico, M.; Canciani, E.; Musto, F.; Dellavia, C. Valutazione istologica e istomorfometrica dei siti post-estrattivi innestati con nano-idrossiapatite arricchita in Mg: Uno studio controllato randomizzato che confronta 4 contro 12 mesi di guarigione. Clin. Implant. Dent. Relat. Res. 2015, 18, 973–983.

- Meloni, S.M.; Tallarico, M.; Lolli, F.M.; Deledda, A.; Pisano, M.; Jovanovic, S.A. Preservazione della cavità post-estrattiva utilizzando innesti di tessuto connettivo epiteliale rispetto a una matrice di collagene porcino. Risultati a un anno di uno studio controllato randomizzato. Eur. J. Oral Implant. 2015, 8, 39–48.

- Papi, P.; Di Murro, B.; Tromba, M.; Passarelli, P.C.; D’Addona, A.; Pompa, G. L'uso di una membrana non assorbibile come barriera occlusiva per la preservazione della cresta alveolare: Uno studio prospettico di follow-up di un anno. Antibiotics 2020, 9, 110.

- Sun, D.-J.; Lim, H.-C.; Lee, D.-W. Preservazione della cresta alveolare utilizzando un approccio a membrana aperta per cavità con carenza ossea: Uno studio clinico controllato randomizzato. Clin. Implant Dent. Relat. Res. 2018, 21, 175–182.

- Chatzopoulos, G.S.; Koidou, V.P.; Sonnenberger, M.; Johnson, D.; Chu, H.; Wolff, L.F. Preservazione della cresta post-estrattiva utilizzando membrane PTFE dense: Una revisione sistematica e meta-analisi. J. Prosthet. Dent. 2022.

- Carbonell, J.M.; Martin, I.S.; Santos, A.; Pujol, A.; Sanz-Moliner, J.D.; Nart, J. Membrane in politetrafluoroetilene ad alta densità in procedure di rigenerazione ossea e tissutale guidata: Una revisione della letteratura. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2014, 43, 75–84.

- Atieh, M.A.; Alsabeeha, N.H.M.; Payne, A.G.T.; Duncan, W.; Faggion, C.M.; Esposito, M. Interventi per la sostituzione dei denti mancanti: Tecniche di preservazione della cresta alveolare per lo sviluppo del sito implantare. Cochrane Database Syst. Rev. 2021, CD010176.

- Corbella, S.; Taschieri, S.; Francetti, L.; Weinstein, R.; Del Fabbro, M. Risultati istomorfometrici dopo la guarigione della cavità post-estrattiva con diversi biomateriali: Una revisione sistematica della letteratura e meta-analisi. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2017, 32, 1001–1017.

- Elian, N.; Cho, S.-C.; Froum, S.; Smith, R.B.; Tarnow, D.P. Una classificazione semplificata delle cavità e una tecnica di riparazione. Pract. Proced. Aesthetic Dent. 2007, 19, 99–104.

- Buser, D.; Chappuis, V.; Belser, U.C.; Chen, S. Posizionamento dell'impianto dopo estrazione in siti estetici di denti singoli: Quando immediato, quando precoce, quando tardivo? Periodontology 2000 2017, 73, 84–102.

- Canciani, E.; Ragone, V.; Biffi, C.A.; Valenza, F.; D’Ambrosi, R.; Olimpo, M.; Cristofalo, A.; Galliera, E.; Dellavia, C. Comprendere il ruolo della modifica della superficie delle strutture trabecolari randomizzate in titanio nella rigenerazione del tessuto osseo: Uno studio sperimentale. Medicina 2022, 58, 315.

- Kan, J.Y.K.; Rungcharassaeng, K.; Lozada, J.L. Posizionamento immediato e provvisoria di impianti singoli anteriori mascellari: Studio prospettico di 1 anno. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2003, 18, 31–39.

- Bambini, F.; Orilisi, G.; Quaranta, A.; Memè, L. Carico immediato orientato biologicamente: Un nuovo protocollo matematico per l'inserimento verticale degli impianti, studio di follow-up di cinque anni. Materials 2021, 14, 387.

- Chen, S.T.; Buser, D. Risultati estetici dopo il posizionamento immediato e precoce degli impianti nell'area anteriore della mascella: Una revisione sistematica. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2014, 29, 186–215.

- Bartee, B.K. Una tecnica semplificata per la preservazione della cresta dopo l'estrazione dentale. Dent. Today 1995, 14, 62–67.

- Laurito, D.; Cugnetto, R.; Lollobrigida, M.; Guerra, F.; Vestri, A.; Gianno, F.; Bosco, S.; Lamazza, L.; De Biase, A. Preservazione della cavità con membrana d-PTFE: Analisi istologica della matrice appena formata al momento della rimozione della membrana. Int. J. Periodontics Restor. Dent. 2016, 36, 877–883.

- Beck, T.M.; Mealey, B.L. Analisi istologica della guarigione dopo l'estrazione dentale con preservazione della cresta utilizzando allograft osseo umano mineralizzato. J. Periodontol. 2010, 81, 1765–1772.

- Borg, T.D.; Mealey, B.L. Guarigione istologica dopo l'estrazione dentale con preservazione della cresta utilizzando allograft osseo mineralizzato rispetto a quello combinato mineralizzato-demineralizzato: Uno studio clinico controllato randomizzato. J. Periodontol. 2015, 86, 348–355.

- Krauser, J.T. Membrane PTFE ad alta densità: Utilizzi con impianti a forma di radice. Dent. Implant. Update 1996, 7, 65–69.

- Fotek, P.D.; Neiva, R.F.; Wang, H.-L. Confronto tra matrice dermica e membrana in politetrafluoroetilene per l'aumento osseo della cavità: Uno studio clinico e istologico. J. Periodontol. 2009, 80, 776–785.