Switching della piattaforma rispetto agli impianti singoli a piattaforma regolare: risultati a 5 anni dopo il carico da uno studio controllato randomizzato

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua EN (link per leggerlo) .

Abstract

Scopo: Confrontare i risultati clinici e radiografici degli impianti a piattaforma switch (PS) e a piattaforma regolare (RP).

Materiali e metodi: Questo studio è stato progettato come uno studio controllato randomizzato a bocca divisa. Diciotto pazienti, con premolari o molari singoli mancanti bilateralmente da ripristinare con corone singole supportate da impianto, sono stati arruolati consecutivamente. I siti implantari sono stati assegnati casualmente per essere trattati secondo il concetto PS (gruppo PS), o con diametri impianto-abutment corrispondenti (gruppo RP). Un totale di 36 impianti sono stati posizionati in osso guarito, con una coppia di inserzione tra 35 e 45 Ncm, secondo un protocollo a una fase. Tutti gli impianti sono stati caricati con una corona provvisoria trattenuta da vite 3 mesi dopo l'inserimento dell'impianto. Le corone singole definitive trattenute da vite sono state consegnate 2 mesi dopo. Le misure di esito erano i tassi di sopravvivenza degli impianti e protesici, le complicazioni biologiche e protesiche, le variazioni del livello osseo marginale (MBL), la profondità di sondaggio della tasca (PPD) e il sanguinamento al sondaggio (BOP). I dati clinici sono stati raccolti al momento dell'inserimento dell'impianto (baseline), al caricamento dell'impianto (3 mesi dopo) e a 9, 36 e 60 mesi dopo il caricamento.

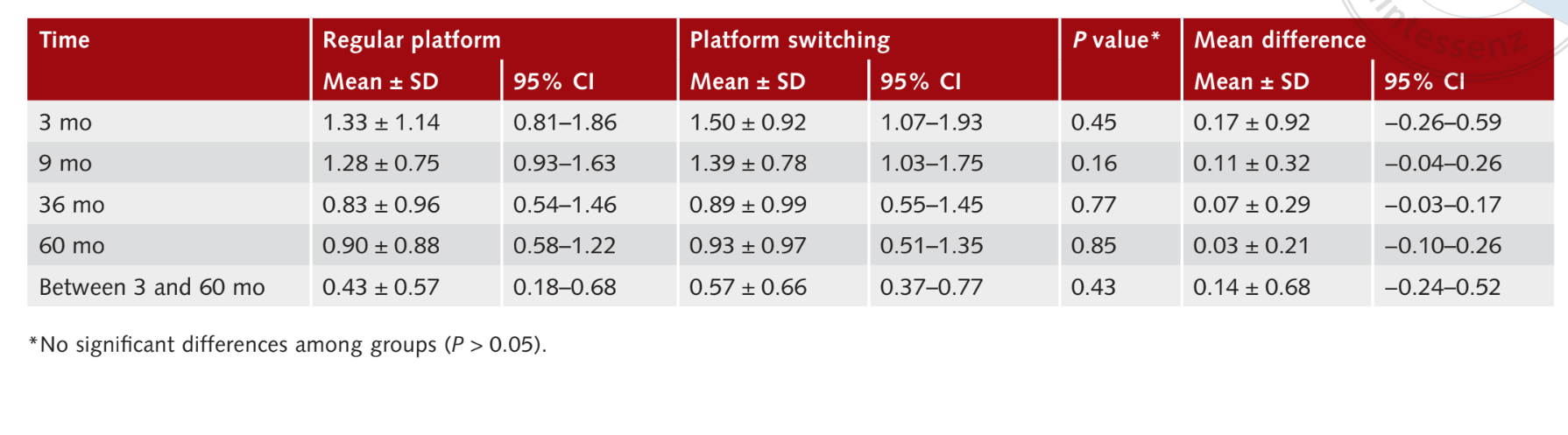

Risultati: Un paziente ha abbandonato dopo 4 anni di follow-up. Nessun impianto è fallito e non sono state registrate complicazioni protesiche durante il periodo di studio. Un paziente ha sperimentato infiammazione mucosale con BOP positivo (gruppo RP) dopo 3 mesi e tre pazienti hanno avuto infiammazione mucosale peri-impiantare bilaterale con BOP positivo a 6, 24 e 36 mesi, rispettivamente. Non sono state registrate altre complicazioni biologiche fino a 60 mesi di follow-up. Non ci sono state differenze statisticamente significative tra i gruppi per le complicazioni (3/18 contro 4/18; P = 1.0). Nove mesi dopo il carico, la MBL media era di 0.93 ± 0.26 mm (95% CI 0.81 a 1.05) per gli impianti RP e 0.84 ± 0.2 mm (95% CI 0.73 a 0.95) per gli impianti PS. Non è stata osservata alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi (P = 0.18). Trentasei mesi dopo il carico, la MBL media era di 1.09 ± 0.3 mm (95% CI 0.95 a 1.24) nel gruppo RP e 1.06 0.24 mm (95% CI 0.94 a 1.17) nel gruppo PS, senza differenze statisticamente significative tra i gruppi (P = 0.70). Sessanta mesi dopo il carico, la MBL media era di 1.24 ± 0.39 mm (95% CI 1.05 a 1.43) nel gruppo RP e 1.20 ± 0.21 mm (95% CI 1.01 a 1.39) nel gruppo PS, senza differenze statisticamente significative tra i gruppi (P = 0.85). La PPD media era di 2.58 0.58 mm (95% CI 2.32 a 2.84) nel gruppo RP e 2.40 ± 0.72 mm (95% CI 2.21 a 2.59) nel gruppo PS a 60 mesi di follow-up, senza differenze statisticamente significative tra i gruppi (P = 0.49). La BOP media era di 0.90 ± 0.88 (95% CI 0.58 a 1.22) nel gruppo RP e 0.93 ± 0.97 (95% CI 0.51 a 1.35) nel gruppo PS a 60 mesi di follow-up, senza differenze statisticamente significative tra i gruppi (P = 0.85)

Conclusioni: Gli impianti ripristinati secondo il concetto PS e con diametri impianto–moncone corrispondenti hanno mostrato risultati clinici e radiografici comparabili fino a 5 anni dopo il carico.

Introduzione

La perdita di osso marginale peri-implantare è inevitabile ed è suggerita essere correlata all'instaurazione di una microflora patogena che causa infiammazione mucosale e progressiva riassorbimento osseo. Un gran numero di studi che indagano gli impianti con moncone abbinato hanno riportato un rimodellamento osseo iniziale fino a 2 mm durante il primo anno di carico. Diversi fattori sembrano contribuire a questo evento fisiologico, inclusi, ma non limitati a, il design dell'impianto, la connessione impianto–moncone e l'instaurazione della larghezza biologica. Inoltre, lo stress bio-meccanico, la posizione della piattaforma dell'impianto e il disallineamento del telaio potrebbero essere coinvolti negativamente in questo processo e influenzare eventualmente il rimodellamento osseo peri-implantare fisiologico.

Alcuni studi clinici hanno dimostrato che gli impianti con piattaforma switching (PS) avevano un riassorbimento osseo significativamente inferiore rispetto alla connessione tradizionale impianto–moncone con diametro corrispondente. La razionale per questo approccio è posizionare il micro-gap della connessione impianto–moncone lontano dall'area di contatto osso-impianto, suggerendo che una piattaforma switchata possa prevenire o ridurre la perdita ossea marginale. Nonostante le iniziali evidenze discutibili di un effetto positivo del concetto PS sulla stabilità ossea marginale, altri studi hanno riportato risultati simili in confronto alla procedura convenzionale.

Un rapporto intermedio a 9 mesi dopo il caricamento di un precedente studio condotto dagli autori ha mostrato che gli impianti PS e gli impianti a piattaforma regolare (RP) hanno risultati clinici e radiografici simili nelle sostituzioni di singoli denti. Questi dati sono stati confermati dai risultati a 3 anni dopo il caricamento.

Nello studio attuale, l'ipotesi nulla che non ci siano differenze nei risultati clinici e radiografici tra impianti PS e RP, nella sostituzione di singoli denti, è stata testata contro l'ipotesi alternativa di differenze, fino a 5 anni dopo il caricamento. Questo studio è riportato secondo la dichiarazione CONSORT (http://www.consort-state ment.org) per migliorare la qualità della segnalazione degli studi randomizzati controllati a gruppi paralleli.

Materiali e metodi

Progettazione dello studio e selezione dei pazienti

Questo studio è stato progettato come uno studio prospettico randomizzato, controllato, a bocca divisa. I pazienti sono stati reclutati in tre diversi centri tra novembre 2011 e febbraio 2013. Lo studio è stato condotto in conformità con le linee guida della Dichiarazione di Helsinki e tutti i partecipanti hanno fornito un consenso informato scritto prima dell'arruolamento. I pazienti sono stati trattati dallo stesso dentista (SM). I dati sono stati analizzati presso l'Unità di Odontoiatria dell'Ospedale Universitario di Sassari, Italia.

I pazienti sono stati selezionati secondo i seguenti criteri di inclusione ed esclusione.

Criteri di inclusione:

- età ≥ 18 anni

- necessità di una singola corona supportata da impianto bilaterale nell'area posteriore

- relazione interocclusale stabile

- altezza ossea residua ≥ 10

- larghezza ossea residua ≥ 6 mm con almeno 5 mm di gengiva cheratinizzata crestale

- consenso informato scritto fornito.

Criteri di esclusione:

- controindicazioni generali per la chirurgia implantare

- assenza di dentizione occludente nell'area prevista per l'inserimento dell'impianto

- parodontite

- bruxismo severo

- immunosoppressione

- storia precedente di irradiazione dell'area della testa e del collo

- diabete non controllato

- forte fumatore (> 10 sigarette/giorno)

- profondità della sonda (PPD) e/o sanguinamento alla sonda (BOP) 25%

- trattamento attuale o passato con bisfosfonati

- abuso di sostanze

- disturbo psichiatrico

- incapacità di completare un follow-up di 5 anni dopo il carico

- allattamento

- torque di inserimento dell'impianto inferiore a 35 Ncm al momento dell'inserimento dell'impianto.

Procedure clinici

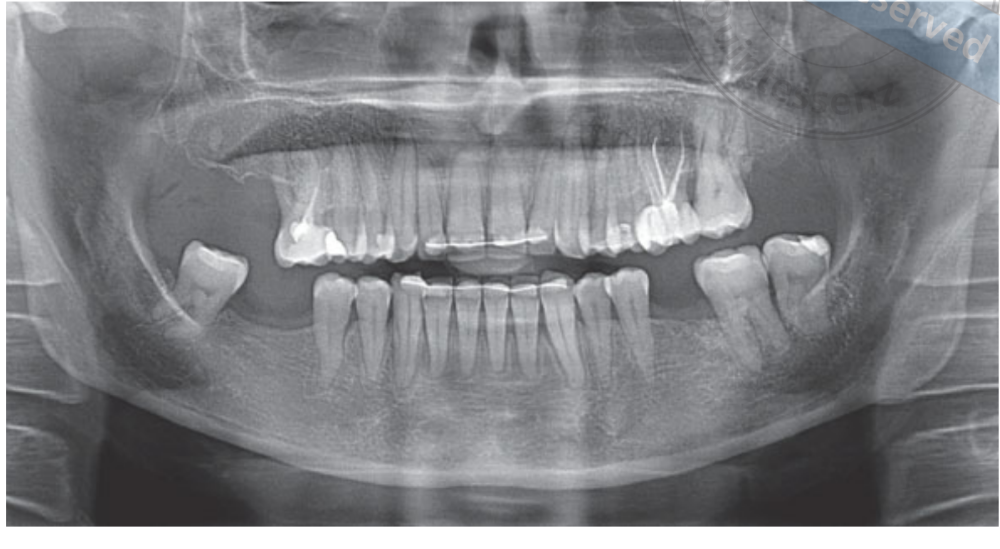

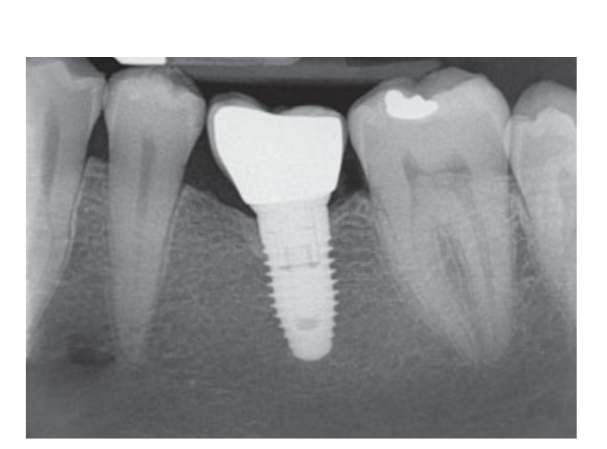

Tutti i pazienti sono stati valutati clinicamente e la loro storia medica è stata registrata. Sono stati eseguiti screening preliminari e radiografie (Fig 1) per valutare l'idoneità dei potenziali pazienti. I pazienti che soddisfacevano i criteri di selezione hanno ricevuto un trattamento per l'igiene orale e una scansione con tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT, Imaging Sciences International, Hatfield, PA, USA).

875/125 mg di amoxicillina/acido clavulanico (Augmentin, GlaxoSmithKline, Verona, Italia) sono stati somministrati due volte al giorno da 1 ora prima dell'inserimento dell'impianto fino a 6 giorni dopo l'intervento. Prima dell'inserimento dell'impianto, i pazienti hanno sciacquato per 1 minuto con collutorio a base di clorexidina allo 0,2% (Curasept, Curaden Healthcare, Saronno, Varese, Italia). L'anestesia locale è stata indotta utilizzando articaine con adrenalina (1:100.000; Pierrel, Milano, Italia) immediatamente prima dell'intervento. È stata progettata una flap minimamente invasiva con un'incisione intrasulculare e crestal, senza incisioni di rilascio. I trapani per impianti sono stati utilizzati per preparare il sito dell'impianto secondo la densità ossea e le istruzioni del produttore. Una volta che il sito dell'impianto è stato preparato per ricevere un impianto di diametro 4,3 o 5,0 mm, la busta contenente un codice di randomizzazione per assegnare il sito PS e il sito RP è stata aperta da un medico indipendente in cieco. Gli impianti (NobelReplace Tapered Groovy, Nobel Biocare, Göteborg, Svezia) con superficie anodizzata sono stati posizionati con una coppia di inserimento compresa tra > 35 e < 45 Ncm. Un sito ha ricevuto impianti NobelReplace Platform Shift lunghi 8 o 10 mm, con diametro del corpo di 4,3 mm e interfaccia impianto-abutment di 3,5 mm (piattaforma stretta [NP], fucsia), o diametro del corpo di 5,0 mm con interfaccia impianto-abutment di 4,3 mm (RP, giallo). Il sito controlaterale ha ricevuto impianti identici (gruppo RP) con diametri impianto-abutment corrispondenti (4,3 mm, giallo; o 5,0 mm, blu; Fig 2). Gli abutment di guarigione sono stati collegati agli impianti al momento dell'intervento. Le flap sono state suturate con suture Vicryl 4.0 (Vicryl, Ethicon J&J International, Sint-Stevens-Woluwe, Belgio).

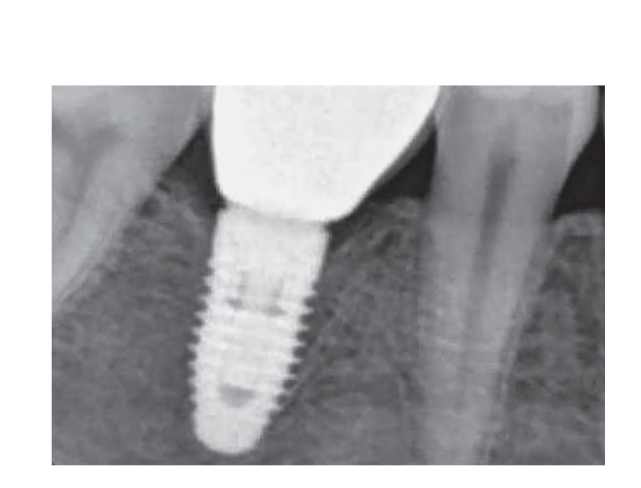

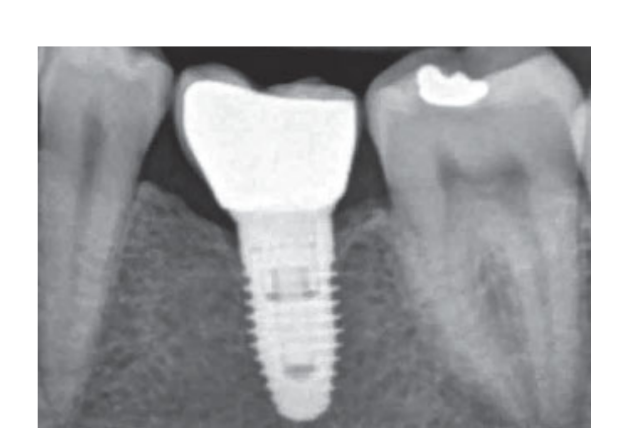

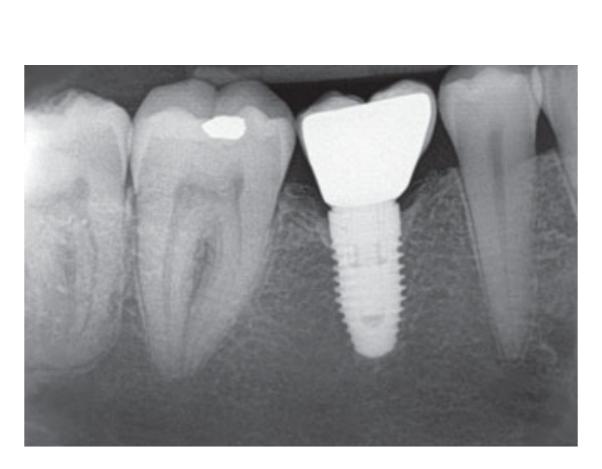

80 mg di ketoprofene (Oki, Dompe, Milano, Italia) sono stati prescritti due o tre volte al giorno per tutto il tempo necessario. I pazienti sono stati istruiti a sciacquare con clorexidina allo 0,2% (Curasept) per 2 settimane e a seguire una dieta morbida per 10 giorni. I punti sono stati rimossi dopo 2 settimane. Tre mesi dopo l'inserimento, la stabilità dell'impianto è stata controllata manualmente e sono state prese le impronte definitive. Dopo 1 settimana, sono state consegnate corone provvisorie in resina fissate a vite su monconi temporanei in titanio. Sei mesi dopo l'inserimento dell'impianto, sono state consegnate corone definitive in metallo o ceramica zirconia fissate a vite (Figs 3 a 5). Il follow-up clinico e le radiografie intraorali sono state programmate all'inserimento dell'impianto (baseline), al carico dell'impianto (3 mesi dopo) e a 9, 36 e 60 mesi dopo il carico (Figs 6 a 11). I pazienti sono stati quindi iscritti a un programma di igiene orale con appuntamenti di richiamo ogni 3 mesi per il primo anno e poi due volte all'anno.

Le seguenti misure di esito sono state registrate.

- Fallimento impianto/protesi: Rimozione degli impianti dettata dalla mobilità dell'impianto, perdita ossea marginale progressiva, infezione o frattura dell'impianto. La stabilità degli impianti individuali è stata misurata dal protesista (PM) al momento della consegna della corona provvisoria e definitiva (3 e 6 mesi dopo l'inserimento dell'impianto) applicando una coppia di rimozione di 35 Ncm. Un anno dopo l'inserimento dell'impianto, la stabilità dell'impianto è stata testata manualmente dallo stesso protesista con due manici di specchio dentale.

- Complicazioni: Fratture o scheggiature della corona ceramica provvisoria o definitiva, mobilità dell'abutment e complicazioni biologiche, come infezione della ferita o dell'impianto, mucosite, ascessi o peri-implantite, sono state registrate durante tutto il periodo di follow-up.

- Livelli ossei marginali (MBLs): I MBL peri-implantari sono stati valutati su radiografie digitali intraorali eseguite con la tecnica parallela al momento dell'inserimento dell'impianto, e a 3, 9, 36 e 60 mesi dopo il carico. Le radiografie sono state accettate o rifiutate per la valutazione in base alla chiarezza dei fili dell'impianto. Un radiologo, non precedentemente coinvolto nello studio, ha valutato tutte le radiografie. Le distanze dall'osso interprossimale mesiale e distale all'interfaccia orizzontale tra l'impianto e l'abutment (punto di riferimento) sono state misurate con uno strumento di misurazione software (Digora for Windows 2.8, Soredex, Tuusula, Finlandia) calibrato per ogni singola immagine rispetto allo spazio tra due fili fino al più vicino 0,1 mm. Le misurazioni mesiali e distali sono state registrate con riferimento all'asse dell'impianto e mediate.

- Parametri parodontali: PPD e BOP sono stati misurati da un operatore cieco non precedentemente coinvolto nello studio, con una sonda parodontale (PCP-UNC 15, Hu-Friedy Manufacturing, Chicago, IL, USA) a 3, 9, 36 e 60 mesi dopo il carico. Tre valori vestibolari e tre linguali sono stati raccolti per ogni impianto.

Dimensione del campione e randomizzazione

Poiché questo studio era inteso, all'inizio, come preliminare a una sperimentazione clinica più ampia, non è stata eseguita una calcolo della dimensione del campione a priori. In ogni paziente, il molare o premolare destro o sinistro è stato assegnato casualmente per ricevere impianti PS o RP. Il codice di randomizzazione è stato creato utilizzando un software per computer (Excel, Microsoft, Redmond, WA, USA) combinando una sequenza di numeri casuali non consecutivi che corrispondono alle due diverse procedure (impianti PS contro impianti RP) con il dente destro o sinistro, ed è stato assegnato da un operatore indipendente non coinvolto altrimenti nello studio, e i numeri sono stati collocati in buste opache. Il sito sinistro è stato assegnato come indicato nella busta, e il sito controlaterale è stato trattato durante la stessa sessione, secondo l'altra intervento. I dati sono stati raccolti in fogli di calcolo (Microsoft Office Excel) da un medico indipendente dell'Unità di Odontoiatria, Università di Sassari, Italia.

Analisi statistica

Le analisi statistiche sono state condotte utilizzando il software QI Macros SPC (ver. 2010, KnowWare International, Denver, CO, USA) per Microsoft Office Excel. Tutti i valori sono stati presentati come media e differenza media, con deviazione standard (SD) e intervalli di confidenza (CI) al 95%. Le differenze nella proporzione di pazienti con fallimenti della protesi, fallimenti degli impianti e complicazioni (risultati dicotomici) sono state confrontate tra i gruppi utilizzando il test di McNemar. Il rapporto di probabilità (OR) è stato utilizzato per valutare la possibile associazione tra interventi e complicazioni. Le differenze medie dei risultati continui (MBL, PPD e BOP) tra i gruppi sono state confrontate utilizzando test t appaiati condotti al livello di significatività del 95%. I test multipli sono stati corretti secondo il metodo di Bonferroni.

Risultati

In totale, 25 pazienti sono stati selezionati per l'idoneità, ma sette pazienti non hanno soddisfatto i criteri di selezione per i seguenti motivi: tre hanno rifiutato di aderire a un rigoroso follow-up clinico e radiologico, tre avevano un'altezza ossea insufficiente e uno aveva una larghezza ossea insufficiente. Diciotto pazienti (8 uomini, 10 donne), con un'età media di 48 anni (intervallo 28-70), sono stati considerati idonei e trattati consecutivamente. In totale, 36 impianti sono stati posizionati in siti guariti con una coppia di inserzione compresa tra 35 e 45 Ncm. Un paziente ha abbandonato lo studio dopo 4 anni. Non ci sono state deviazioni dal protocollo originale. I dati sono stati raccolti al basale (posizionamento dell'impianto) e dopo 3 (carico dell'impianto), 9, 36 e 60 mesi.

Nessuna mobilità dell'impianto, infezione o frattura si è verificata. Tutti gli impianti erano stabili alla fine dello studio. Non sono state osservate complicazioni protesiche. Non sono state registrate complicazioni biologiche maggiori in nessun gruppo di trattamento. Un paziente ha sperimentato infiammazione mucosale con BOP positivo (gruppo RP) dopo 3 mesi. Un paziente ha avuto infiammazione mucosale peri-impianto bilaterale con BOP positivo dopo 6 mesi. Altri due pazienti hanno sperimentato infiammazione mucosale bilaterale 24 e 30 mesi dopo il carico, con BOP positivo. Tutti questi pazienti hanno mantenuto una buona igiene orale utilizzando programmi di promozione della salute orale. Dopo di ciò, l'infiammazione peri-impianto si è risolta e non sono state registrate altre complicazioni fino a 60 mesi di follow-up. Complessivamente, non c'era differenza statisticamente significativa tra i gruppi (3/18 contro 4/18; P = 1.0; OR 1.333; 95% CI 0.3467 a 5.1272).

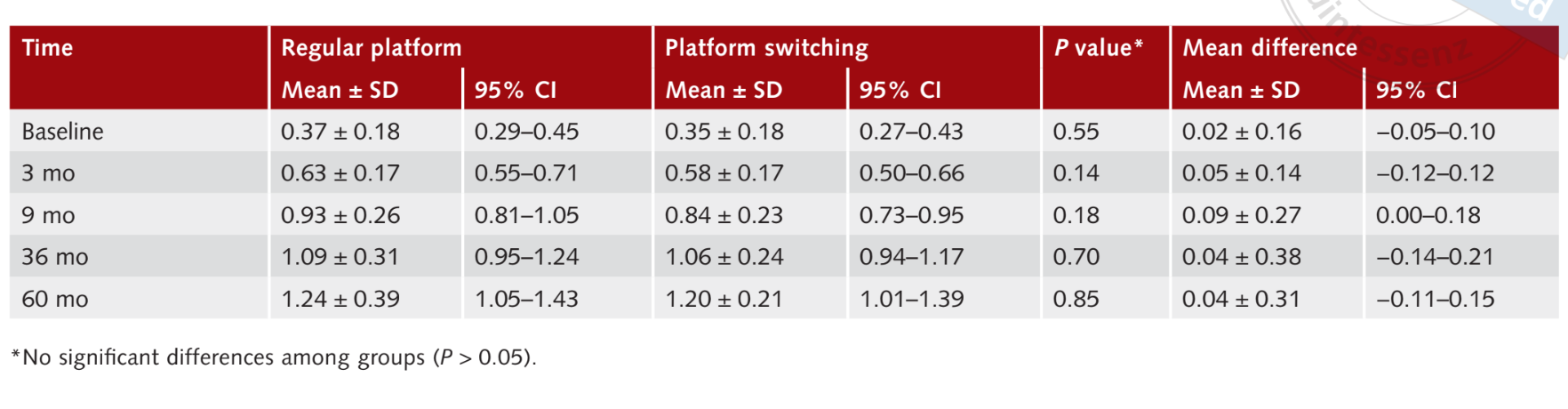

La MBL media 3 mesi dopo il carico era di 0.6 ± 0.17 mm (95% CI 0.55 a 0.71 mm) per gli impianti RP e 0.58 ± 0.17 mm (95% CI 0.50 a 0.66 mm) per gli impianti PS. Non è stata osservata alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi (P = 0.14). Nove mesi dopo il carico, la MBL media era di 0.9 ± 0.26 mm (95% CI 0.81 a 1.05 mm) per gli impianti RP e 0.84 ± 0.2 (95% CI 0.73 a 0.95 mm) per gli impianti PS. Non è stata osservata alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi (P = 0.18). Trentasei mesi dopo il carico, la MBL media era di 1.09 ± 0.3 (95% CI 0.95 a 1.24 mm) nel gruppo RP e 1.06 ± 0.24 mm (95% CI 0.94 a 1.17 mm) nel gruppo PS, senza differenza statisticamente significativa tra i gruppi (P = 0.70). Sessanta mesi dopo il carico, la MBL media era di 1.24 ± 0.39 mm (95% CI 1.05 a 1.43 mm) nel gruppo RP e 1.20 ± 0.2 mm (95% CI 1.01 a 1.39 mm) nel gruppo PS, senza differenza statisticamente significativa tra i gruppi (P = 0.85). I risultati sono riassunti nella Tabella 1.

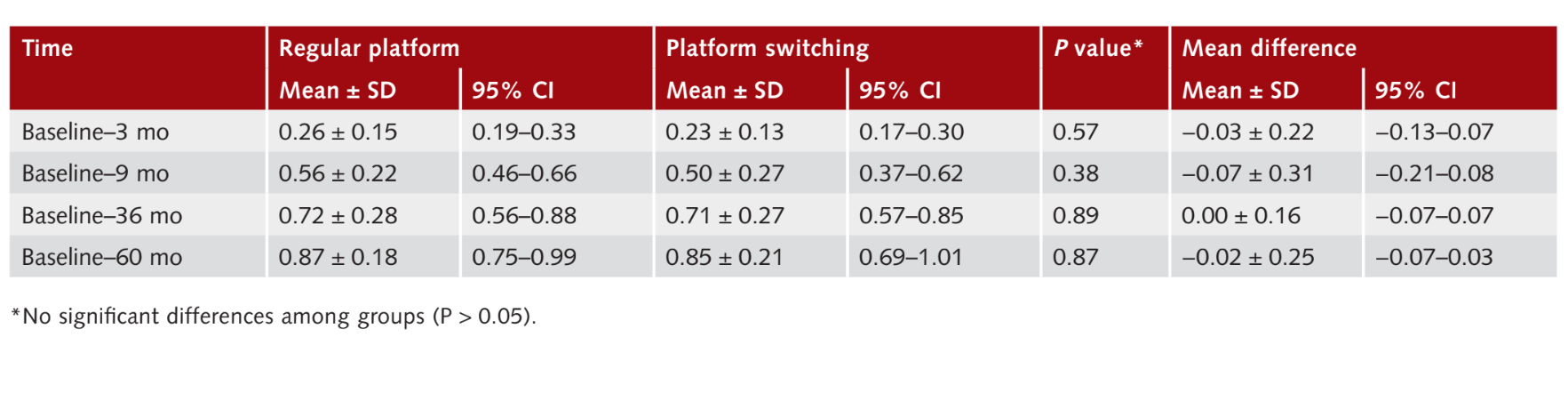

Il cambiamento medio nella MBL interprossimale è stato analizzato per ciascun impianto. Tre mesi dopo il carico, il cambiamento nella MBL era di 0.26 ± 0.15 mm (95% CI 0.19 a 0.33 mm) per gli impianti RP e 0.2 ± 0.1 mm (95% CI 0.17 a 0.30 mm) per gli impianti PS. Non è stata osservata alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi (P = 0.57). Nove mesi dopo il carico, il cambiamento nella MBL rispetto al valore iniziale era di 0.56 ± 0.22 mm (95% CI 0.46 a 0.66 mm) per gli impianti RP e 0.50 ± 0.27 mm (95% CI 0.37 a 0.62 mm) per gli impianti PS. Non è stata osservata alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi (P = 0.38). Il cambiamento della MBL tra 36 mesi dopo il carico e il valore iniziale era di 0.72 ± 0.28 mm (95% CI 0.56 a 0.88) nel gruppo RP e 0.71 0.27 mm (95% CI 0.57 a 0.85), senza alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi (P 0.89). Sessanta mesi dopo il carico, il cambiamento della MBL era di 0.87 0.18 mm (95% CI 0.75 a 0.99 mm) per gli impianti RP e 0.85 ± 0.21 mm (95% CI 0.69 a 1.01 mm) per gli impianti PS. Non è stata osservata alcuna differenza statisticamente significativa tra i gruppi (P = 0.87). I risultati sono riassunti nella Tabella 2.

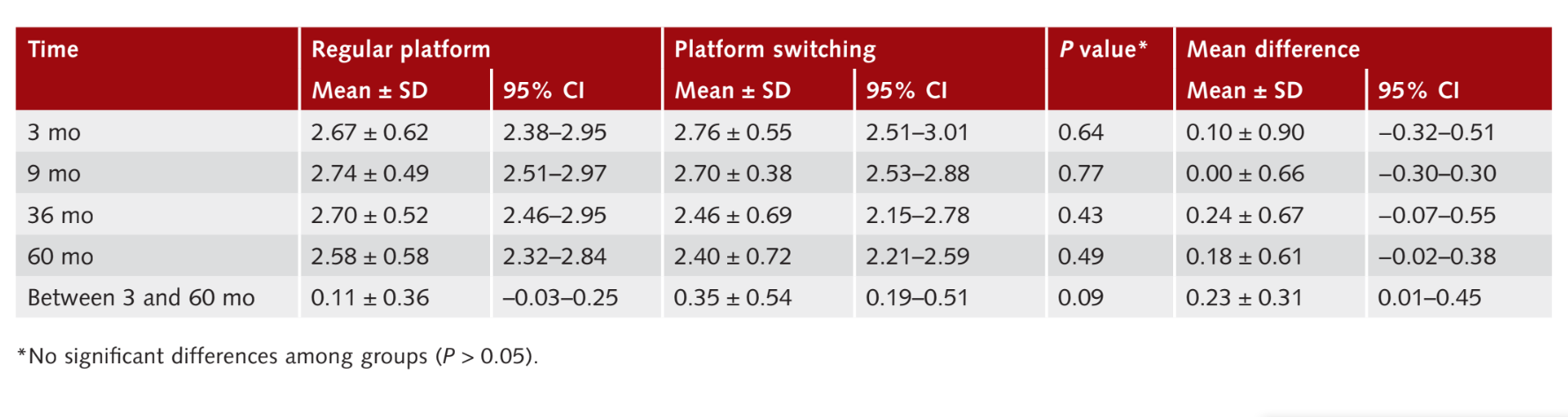

Misurazione della profondità delle tasche

Nove mesi dopo il carico (1 anno dopo il posizionamento dell'impianto) i valori medi di PPD erano 2.74 ± 0.49 mm (IC 95% 2.51 a 2.97 mm) per gli impianti RP e 2.70 ± 0.38 mm (IC 95% 2.53 a 2.88 mm) per gli impianti PS, senza differenze statisticamente significative tra i gruppi (P = 0.77). Trentasei mesi dopo il carico, i valori medi di PPD erano 2.70 ± 0.52 mm (IC 95% 2.46 a 2.95 mm) per il gruppo RP e 2.46 ± 0.69 mm (IC 95% 2.15 a 2.78 mm) per il gruppo PS, senza differenze statistiche tra i gruppi (P = 0.43). Sessanta mesi dopo il carico, i valori medi di PPD erano 2.58 ± 0.58 mm (IC 95% 2.32 a 2.84 mm) per il gruppo RP e 2.40 ± 0.72 mm (IC 95% 2.21 a 2.59 mm) per il gruppo PS, senza differenze statistiche tra i gruppi (P 0.49). Durante l'intero esame di follow-up, le variazioni nei valori di PPD erano 0.1 ± 0.36 mm (IC 95% −0.03 a 0.25 mm) nel gruppo RP e 0.35 ± 0.54 (IC 95% 0.19 a 0.51 mm) nel gruppo PS (P = 0.09). I risultati sono riassunti nella Tabella 3.

Emorragia alla sondatura

I valori medi di BOP misurati 9 mesi dopo il carico dell'impianto erano 1.28 ± 0.75 (95% CI 0.93 a 1.63) per gli impianti RP e 1.39 ± 0.78 (95% CI 1.03 a 1.75) per gli impianti PS, senza differenze statisticamente significative tra i gruppi (P = 0.16). Sessanta mesi dopo il carico, i valori medi di BOP erano 0.90 ± 0.88 (95% CI 0.58 a 1.22) nel gruppo RP e 0.93 ± 0.97 (95% CI 0.51 a 1.35) nel gruppo PS, senza differenze statistiche (P = 0.85). Durante l'intero esame di follow-up, le variazioni nei valori di BOP erano 0.4 ± 0.57 (95% CI 0.18 a 0.68) nel gruppo RP e 0.57 ± 0.66 (95% CI 0.37 a 0.77) nel gruppo PS (P = 0.43). I risultati sono riassunti nella Tabella 4.

Discussione

L'obiettivo di questo studio era confrontare i risultati clinici e radiografici degli impianti PS e RP. L'ipotesi nulla che non ci siano differenze nei risultati clinici e radiografici tra impianti PS e RP nel caso di sostituzione di un singolo dente è stata testata contro l'ipotesi alternativa delle differenze. Complessivamente, i risultati a 60 mesi dopo il carico hanno confermato i due rapporti preliminari a 9 e 36 mesi dopo il carico14,15, dimostrando che gli impianti ripristinati secondo il concetto PS hanno mostrato risultati simili a quelli degli impianti con diametri abutment-impianto corrispondenti (RP) quando confrontati negli stessi pazienti.

La principale limitazione di questo studio è stata la mancanza di occultamento dell'allocazione. La busta contenente il codice di randomizzazione è stata aperta prima dell'inserimento dell'impianto, quando avrebbe dovuto essere aperta al momento della connessione dell'abutment di guarigione. Tuttavia, questo studio è stato progettato come uno studio controllato randomizzato a bocca divisa, evitando possibili influenze del biotipo del paziente, della densità ossea e/o dello stile di vita, e un follow-up medio (5 anni) è stato raggiunto da quasi tutti i pazienti coinvolti (un paziente ha abbandonato). Altre limitazioni sono state che non è stata eseguita una calcolo della dimensione del campione a priori, quindi una dimensione del campione ridotta potrebbe aver nascosto alcune differenze tra i gruppi.

La perdita di osso marginale attorno a diversi tipi di impianti si verifica indipendentemente da qualsiasi sforzo fatto per prevenirla. Diverse teorie emerse nell'ultimo decennio supportano l'idea che la riassorbimento osseo peri-implantare sia mediato dalla risposta infiammatoria ossea, ma questo argomento è ancora controverso. Recentemente, Esposito et al, in uno studio clinico randomizzato di 5 anni post-carico che confrontava impianti con connessione interna e piattaforma switchata, e connessioni esterne e non switchate, non hanno trovato differenze statisticamente significative tra i due diversi tipi di connessione e design del collo. Bateli et al hanno suggerito che è necessario un approccio multifattoriale per preservare l'osso marginale attorno agli impianti dentali. Altri risultati provenienti da studi clinici e revisioni sistematiche suggeriscono che il riassorbimento osseo attorno agli impianti può essere ridotto spostando la giunzione impianto-abutment medialmente dalla cresta ossea. Atieh et al, in una revisione sistematica, hanno concluso che gli impianti con piattaforma switchata presentavano un minore riassorbimento osseo rispetto agli impianti RP, e che il grado di riassorbimento osseo marginale è inversamente correlato alla discrepanza impianto-abutment. Alcune recenti revisioni sistematiche hanno mostrato risultati meno entusiasti, suggerendo un'interpretazione cauta di questi risultati a causa dell'eterogeneità degli studi inclusi. Di conseguenza, i risultati del presente studio clinico controllato randomizzato hanno confermato i primi risultati post-carico a 9 mesi e 36 mesi che gli impianti con PS sembrano non preservare meglio l'osso crestal rispetto agli impianti con connessione tradizionale impianto-abutment.

Va notato che la maggior parte degli studi comparativi ha testato impianti a diametro ampio rispetto a impianti a diametro regolare, entrambi restaurati con lo stesso moncone. Al contrario, nella presente ricerca, sono stati utilizzati impianti con diametri identici in un design split-mouth.

Si presumeva nel primo rapporto preliminare che impianti con lo stesso diametro inseriti in ciascun paziente avrebbero avuto risultati simili; questo è stato confermato nel rapporto a medio termine ed è supportato da ulteriori evidenze nel presente rapporto, 60 mesi dopo il carico. Tuttavia, a causa delle limitazioni dello studio e dei criteri di inclusione favorevoli, alcuni risultati non sono stati ottenuti, come quelli per la larghezza ossea di < 6 mm e una quantità minima di gengiva cheratinizzata di 5 mm. Un'altra ragione per risultati comparabili tra gli approcci potrebbe essere correlata alle procedure di manutenzione regolari, che portano a tessuti peri-implantari sani. Infine, l'indagine si è concentrata solo su denti singoli, e i denti adiacenti potrebbero aver contribuito alla preservazione dei tessuti peri-implantari. Pertanto, l'effetto del concetto PS rimane controverso.

Conclusioni

Gli esiti clinici e radiografici degli impianti restaurati secondo il concetto PS rispetto agli impianti restaurati con diametri corrispondenti tra impianto e abutment sono comparabili, fino a 5 anni dopo il carico.

Riferimenti

- Albrektsson T, Zarb G, Worthington P, Eriksson AR. L'efficacia a lungo termine degli impianti dentali attualmente utilizzati: una revisione e criteri proposti di successo. Int J Oral Maxillofac Implants 1986;1:11–12.

- Pozzi A, Agliardi EL, Tallarico M, Barlattani A. Risultati clinici e radiologici di due impianti con diverse interfacce protesiche e configurazioni del collo: studio clinico randomizzato, controllato e split-mouth. Clin Implant Dent Relat Res 2014;16:96–106.

- Lindhe J, Meyle J; Gruppo D del Workshop Europeo sulla Parodontologia. Malattie peri-implantari: Rapporto di consenso del Sesto Workshop Europeo sulla Parodontologia J Clin Periodontol 2008;35(8 Suppl):282–285.

- Lang NP, Berglundh T, a nome del Gruppo di Lavoro 4 del Settimo Workshop Europeo sulla Parodontologia. Malattie peri-implantari: dove siamo ora? Consenso del Settimo Workshop Europeo sulla Parodontologia. J Clin Periodontol 2011;38(Suppl 11):178–181.

- Rungsiyakull C, Rungsiyakull P, Li Q, Li W, Swain M. Effetti dell'inclinazione occlusale e del carico sul rimodellamento osseo mandibolare: uno studio agli elementi finiti. Int J Oral Maxillofac Implants 2011;26:527–537.

- Grunder U, Gracis S, Capelli M. Influenza della relazione 3-D osso-impianto sull'estetica. Int J Periodontics Restorative Dent 2005;25:113–119.

- Assunção WG, Gomes EA, Rocha EP, Delben JA. Analisi agli elementi finiti tridimensionale del disallineamento verticale e angolare nelle protesi fisse supportate da impianti. Int J Oral Maxillofac Implants 2011;26:788–896.

- Canullo L, Fedele GR, Iannello G, Jepsen S. Cambio di piattaforma e alterazioni del livello osseo marginale: i risultati di uno studio controllato randomizzato. Clin Oral Implants Res 2010;21:115–121.

- Strietzel FP, Neumann K, Hertel M. Impatto del cambio di piattaforma sulle modifiche del livello osseo marginale peri-implantare. Una revisione sistematica e meta-analisi. Clin Oral Implants Res 2015;26:342–358.

- Lazzara RJ, Porter SS. Cambio di piattaforma: un nuovo concetto nell'odontoiatria implantare per controllare i livelli ossei cresta post-restaurativa. Int J Periodontics Restorative Dent 2006;26:9–17.

- Gardner DM. Cambio di piattaforma come mezzo per raggiungere l'estetica implantare. N Y State Dent J 2005;71:34–37.

- Broggini N, McManus LM, Hermann JS, et al. Infiammazione peri-implantare definita dall'interfaccia impianto-abutment. J Dent Res 2006;85:473–478.

- Al-Nsour MM, Chan H-L, Wang H-L. Effetto della tecnica di cambio di piattaforma sulla preservazione dell'osso marginale peri-implantare: una revisione sistematica. Int J Oral Maxillofac Implants 2012;27:138–145.

- Meloni SM, Jovanovic SA, Lolli FM, et al. Cambio di piattaforma vs impianti a piattaforma regolare: risultati a nove mesi dopo il carico da uno studio controllato randomizzato. Eur J Oral Implantol 2014;7:257–265.

- Meloni SM, Jovanovic SA, Pisano M, Tallarico M. Cambio di piattaforma rispetto a impianti a piattaforma regolare: risultati a 3 anni dopo il carico da uno studio controllato randomizzato. Eur J Oral Implantol 2016;9:381–390.

- Bragger U. Uso delle radiografie nella valutazione del successo, stabilità e fallimento nell'odontoiatria implantare. Periodontolol 2000 1998;17:77–88.

- Pozzi A, Tallarico M, Moy PK. Risultati a tre anni dopo il carico di uno studio controllato randomizzato, split-mouth, che confronta impianti con diverse interfacce e design protesici in mandibole parzialmente edentule posteriori. Eur J Oral Implantol 2000;7:47–61.

- Albrektsson T, Dahlin C, Jemt T, Sennerby L, Turri A, Wennerberg A. La perdita ossea marginale attorno agli impianti orali è il risultato di una reazione da corpo estraneo provocata? Clin Implant Dent Relat Res 2014;16:155–165.

- Esposito M, Maghaireh H, Pistilli R, et al. Impianti dentali con connessioni interne rispetto a quelle esterne: risultati a 5 anni dopo il carico da uno studio controllato randomizzato pragmatico multicentrico. Eur J Oral Implantol 2016; 9: 129–141.

- Bateli M, Att W, Strub JR. Configurazioni del collo dell'impianto per la preservazione del livello osseo marginale: una revisione sistematica. Int J Oral Maxillofac Implants 2011;26:290–303.

- Enkling N, Jöhren P, Klimberg V, Bayer S, Mericske-Stern R, Jepsen S. Effetto del cambio di piattaforma sui livelli ossei peri-implantari: uno studio clinico randomizzato. Clin Oral Implants Res 2011;22:1185–1192.

- Atieh MA, Ibrahim HM, Atieh AH. Cambio di piattaforma per la preservazione dell'osso marginale attorno agli impianti dentali: una revisione sistematica e meta-analisi. J Periodontol 2010;81:1350–1366.