Fissare o non fissare impianti dentali corti sotto la stessa protesi fissa parziale? Dati a un anno dal caricamento da uno studio controllato randomizzato multicentrico

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua EN (link per leggerlo) .

Scopo: Confrontare i risultati clinici di due impianti dentali adiacenti di 6 mm di lunghezza splintati sotto la stessa protesi (gruppo di controllo) versus due impianti identici che sostengono corone singole (gruppo di test).

Materiali e metodi: Quarantasette pazienti con mascelle posteriori edentule (premolari e/o molari) hanno ricevuto due impianti dentali adiacenti di 6 mm di lunghezza, che sono stati sommersi. Quattro mesi dopo, al momento della presa dell'impronta, i pazienti sono stati randomizzati per ricevere protesi definitive cementate in metallo-composito splintate o non splintate. Sfortunatamente, quattro pazienti sono deceduti prima della randomizzazione e tre pazienti hanno perso cinque impianti, quindi solo 40 pazienti sono stati randomizzati, secondo un disegno a gruppi paralleli, per avere entrambi gli impianti splintati sotto la stessa protesi parziale fissa (19 pazienti) o con due corone singole (21 pazienti). Le misure di esito erano: fallimenti della protesi e dell'impianto, eventuali complicazioni, cambiamenti del livello osseo marginale peri-implantare e soddisfazione del paziente. I pazienti sono stati seguiti fino a 1 anno dopo il carico.

Risultati: Un paziente del gruppo splintato ha abbandonato. Non si sono verificati fallimenti degli impianti dopo la randomizzazione. Si è verificata una complicazione nel gruppo non splintato rispetto a nessuna complicazione negli impianti splintati, la differenza non essendo statisticamente significativa (test esatto di Fisher P = 1.000; differenza nelle proporzioni = -0.04; IC 95% -0.16 a 0.09). Entrambi i gruppi hanno presentato una significativa perdita di osso marginale peri-implantare a 1 anno dopo il carico (P<0.05), rispettivamente -0.36 (0.45) mm negli impianti splintati e -0.17 (0.31) mm negli impianti non splintati, ma non ci sono state differenze statisticamente significative tra i due gruppi (differenza media 0.19 mm; IC 95% -0.10 a 0.48; P = 0.194). Tutti i pazienti erano completamente o ragionevolmente soddisfatti del trattamento, ad eccezione di due pazienti, entrambi del gruppo splintato: un paziente non era sicuro riguardo all'estetica e un altro non sottoporrebbe di nuovo allo stesso trattamento.

Conclusioni: I dati presenti sembrano suggerire che fino a 1 anno dopo il carico la prognosi degli impianti corti, principalmente posizionati in mandibole caratterizzate da una qualità ossea densa, potrebbe non essere influenzata dalla splintatura o meno sotto le stesse protesi fisse. Tuttavia, questi risultati preliminari devono essere confermati da studi più ampi con follow-up di almeno 5 anni.

Introduzione

Gli impianti dentali corti (lunghi da 4 a 8 mm) sono stati segnalati come un'alternativa interessante e meno invasiva alle procedure di aumento osseo per l'inserimento di impianti più lunghi, con entrambi i gruppi che mostrano risultati simili fino a 11 anni dopo il carico.

Una delle questioni spesso dibattute è se sia meglio o meno unire due o più impianti corti sotto la stessa protesi per ridurre i potenziali rischi di fallimenti o complicazioni meccaniche come il allentamento delle viti. Teoricamente, sarebbe logico pensare che unire impianti corti sotto la stessa protesi fissa fornirebbe una distribuzione del carico più favorevole. Sfortunatamente, finora non ci sono stati studi controllati randomizzati (RCT) che valutano questa ipotesi, quindi possono essere fornite solo raccomandazioni basate su opinioni.

L'obiettivo di questo RCT di design a gruppi paralleli era confrontare gli esiti clinici di due impianti dentali adiacenti di 6 mm di lunghezza splintati sotto la stessa protesi (gruppo di controllo) rispetto a due impianti identici, ciascuno a supporto di corone singole (gruppo di test). L'ipotesi di test era che non ci sarebbero state differenze tra le due procedure, contro l'ipotesi alternativa di una differenza. Questo rapporto presenta dati fino a 1 anno dopo il carico (nella fase del protocollo abbiamo deciso di seguire i pazienti fino a 5 anni dopo il carico). Il presente articolo è riportato in conformità con la dichiarazione CONSORT per migliorare la qualità dei rapporti degli studi randomizzati a gruppi paralleli (http://www.consort-statement.org/).

Materiali e metodi

Progettazione dello studio

Questo studio è stato progettato come uno studio controllato randomizzato multicentrico di disegno a gruppi paralleli con valutazione cieca, ad eccezione delle complicazioni e dei fallimenti correlati, che sono stati valutati dai dentisti curanti.

Criteri di inclusione/esclusione

Qualsiasi paziente con edentulia parziale nella mascella posteriore (premolari e/o molari), che richiedeva almeno due impianti dentali adiacenti di lunghezza 6 mm e diametro di 5 mm, di età pari o superiore a 18 anni e in grado di comprendere e firmare il consenso informato era idoneo per l'inclusione in questo studio. I pazienti non sono stati ammessi allo studio se si applicava uno dei seguenti criteri di esclusione:

- Controindicazioni generali alla chirurgia implantare;

- Irradiazione nell'area della testa e del collo;

- Stato immunosoppresso o immunocompromesso;

- Trattamento precedente o in corso con aminobisfosfonati endovenosi;

- Parodontite non trattata;

- Poor igiene orale e motivazione;

- Diabete non controllato;

- Gravidanza o allattamento;

- Abuso di sostanze;

- Problemi psichiatrici o aspettative irrealistiche;

- Mancanza di dentizione/protesi opposta nell'area destinata all'inserimento dell'impianto;

- Infezione/infiammazione acuta/cronica nell'area destinata all'inserimento dell'impianto;

- Partecipazione ad altri studi, se precludeva una corretta adesione al presente protocollo;

- Rinvio per l'inserimento dell'impianto da solo (non disponibile per procedure protesiche e/o follow-up presso il centro curante);

- Siti di estrazione con meno di 3 mesi di guarigione;

- Non disponibilità per 5 anni di follow-up.

I pazienti sono stati categorizzati in tre gruppi secondo le loro dichiarazioni: non fumatori, fumatori moderati (fino a 10 sigarette al giorno) e fumatori pesanti (più di 10 sigarette al giorno). I pazienti sono stati reclutati e trattati in otto diverse pratiche private in Italia utilizzando procedure simili, e ogni centro doveva trattare 10 pazienti. I dentisti partecipanti (centri) erano i seguenti: Dr. Marco Tallarico a Roma (MT), Dr. Fulvio Gatti a Parabiago (FG), Dr. Mario Silvio Meloni ad Arzachena (SM), Dr. Leonardo Muzzi a Siena (LM), Dr. Nicola Baldini a Firenze (NB), Dr. Armando Minciarelli a Bari (AM), Dr. Gaetano Iannello a Terme Vigliatore (GI) e Dr. Mauro Billi a Montevarchi (MB).

I pazienti sono stati valutati per stabilire la loro idoneità allo studio; è stata effettuata una scansione preoperatoria con tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT) per ciascun paziente potenzialmente idoneo per quantificare i volumi ossei nei siti di impianto pianificati. I pazienti che avevano volumi ossei sufficienti per ricevere due impianti lunghi 6 mm e larghi 5 mm in due siti adiacenti sono stati invitati a partecipare allo studio e sono stati informati della natura dello studio. Solo dopo aver compreso appieno gli obiettivi e le procedure dello studio sono stati invitati a firmare il consenso informato scritto.

Procedure clinici

Circa 10 giorni prima dell'inserimento dell'impianto, tutti i pazienti sono stati sottoposti a procedure di igiene orale professionale, inclusa la detersione se necessaria. Un'ora prima dell'inserimento dell'impianto, tutti i pazienti hanno ricevuto terapia antibiotica profilattica: 2 g di amoxicillina, a meno che non fossero allergici alla penicillina, nel qual caso clindamicina 600 mg. Tutti i pazienti hanno sciacquato con collutorio di clorexidina 0,2% per 1 minuto prima di qualsiasi procedura chirurgica e sono stati trattati sotto anestesia locale utilizzando articaine con adrenalina 1:100.000. Dopo l'incisione crestal e l'elevazione del lembo a spessore totale, i due siti implantari adiacenti sono stati preparati sotto guida protesica utilizzando un template chirurgico. È stata adottata la procedura standard di posizionamento come raccomandato dal produttore. Sono stati utilizzati trapani di diametro crescente per preparare i siti implantari. La qualità dell'osso è stata soggettivamente riportata come dura, media e morbida. Il motore dell'utensile è stato impostato su una coppia di 25 Ncm durante l'inserimento dell'impianto. Gli impianti utilizzati erano OSSTEM IMPLANT TSIII SA (Seul, Corea del Sud); questi sono impianti auto-filettanti con connessione interna lunghi 6 mm e con diametro di 5 mm (TS3S5005S) realizzati in titanio di grado 4 con superficie sabbiata all'allumina e incisa acido. Gli impianti sono stati posizionati a livello crestal con la loro porzione coronale a filo con l'osso circostante. Sono stati posizionati viti di copertura, gli impianti sono stati sommersi e i lembi chiusi con suture Vicryl 4.0. Sono state effettuate radiografie periapicali di base degli impianti in studio utilizzando la tecnica di parallelismo. Se i livelli ossei marginali peri-implantari erano illeggibili o difficili da valutare, doveva essere effettuata una nuova radiografia. È stato prescritto ibuprofene 400 mg da assumere due a quattro volte al giorno durante i pasti, per tutto il tempo necessario. In caso di allergia o problemi gastrici, è stato prescritto 1 g di paracetamolo al suo posto. Ai pazienti è stato consigliato di utilizzare collutorio di clorexidina 0,2% per un minuto due volte al giorno per 2 settimane, di seguire una dieta morbida per una settimana e di evitare di spazzolare e traumi ai siti chirurgici. Non era consentita alcuna protesi rimovibile che potesse caricare gli impianti in studio per un mese. Le suture sono state rimosse dopo 7–10 giorni.

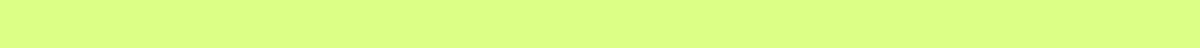

Dopo 4 mesi di guarigione sommersa, gli impianti sono stati esposti e testati manualmente per stabilità utilizzando una coppia di 30 Ncm. Sono state prese impronte con copings di impressione a vite a livello dell'impianto utilizzando un materiale in polietere (ImpregumTM, 3M ESPE, Seefeld, Germania) e vassoi di impressione aperti personalizzati. Sono stati posizionati i monconi di guarigione e i pazienti sono stati randomizzati, secondo un disegno a gruppi paralleli, per ricevere o una protesi parziale fissa che collega rigidamente i due impianti adiacenti (gruppo splintato; Figs. 1A-G) o due corone singole (gruppo non splintato; Figs. 2A-G), aprendo la busta numerata in sequenza corrispondente al numero di reclutamento del paziente.

Entro un mese, dopo aver testato la stabilità dei singoli impianti, sono state cementate con cemento provvisorio (ImplaCem Automix, Dentalica, Milano, Italia) corone metalliche-composite a cementazione definitiva o protesi parziali fisse che univano rigidamente i due impianti sugli abutment di trasferimento Osstem per la restaurazione a cementazione. Gli abutment sono stati personalizzati in laboratorio quando necessario. Le superfici occlusali erano in leggero contatto con la dentizione opposta. Sono state effettuate radiografie periapicali e fotografie cliniche degli impianti in studio. Se i livelli ossei marginali peri-implantari non erano leggibili, doveva essere effettuata una nuova radiografia. Sono state fornite istruzioni per l'igiene orale.

Un mese dopo, i pazienti sono stati richiamati per un controllo e per valutare la loro soddisfazione. I pazienti sono stati inseriti in un programma di igiene orale con visite di richiamo almeno ogni 6 mesi per l'intera durata dello studio. L'occlusione dentale è stata valutata ad ogni visita di follow-up. I follow-up sono stati condotti da valutatori indipendenti locali insieme agli operatori chirurgici.

Misure di esito

Questo studio ha testato l'ipotesi nulla che non ci sarebbero state differenze tra le due procedure contro l'ipotesi alternativa di una differenza.

Le misure di esito erano le seguenti.

- Fallimenti della protesi: perdita della protesi secondaria a fallimenti dell'impianto, o sostituzione della protesi per qualsiasi motivo.

- Fallimenti dell'impianto: mobilità dell'impianto, rimozione di impianti stabili dettata da perdita ossea marginale progressiva o infezione, o qualsiasi guasto meccanico che renda l'impianto inutilizzabile, come frattura dell'impianto o deformazione della connessione impianto-abutment. La stabilità degli impianti singoli è stata misurata da valutatori indipendenti locali, che non erano informati della natura dello studio, serrando manualmente le viti con una coppia di 30 Ncm alla connessione dell'abutment (4 mesi dopo il posizionamento dell'impianto), carico iniziale (1 mese dopo la consegna delle protesi provvisorie) e 1 anno dopo il carico per le protesi fisse parziali. Una volta che le corone singole erano state cementate, la loro stabilità è stata valutata facendo oscillare la corona con le maniglie metalliche di due strumenti dentali.

- Qualsiasi complicazione biologica o protesica è stata riportata.

- Cambiamenti nei livelli ossei marginali peri-impianto, valutati su radiografie digitali intraorali eseguite con la tecnica di parallelismo al momento del posizionamento dell'impianto, al carico iniziale e un anno dopo il carico. Nel caso di radiografie non leggibili correttamente, dovevano essere eseguite nuove radiografie. Un valutatore centrale degli esiti (Dr. Erta Xhanari, EX) ha misurato i livelli ossei marginali peri-impianto utilizzando il software Scion Image (Scion Corporation, Frederick, MD, USA). Il software è stato calibrato per ogni singola immagine utilizzando la distanza nota tra i primi due fili coronali consecutivi. Le misurazioni dei livelli della cresta ossea mesiale e distale adiacente a ciascun impianto sono state effettuate con una precisione di 0,01 mm. I punti di riferimento per le misurazioni lineari erano il margine coronale del collare dell'impianto e il punto osseo più coronale di contatto con l'impianto. Gli impianti con osso fino al margine coronale del collare dell'impianto sono stati assegnati un valore di zero. Le misurazioni mesiali e distali di ciascun impianto sono state mediate e le medie sono state calcolate a livello del paziente e poi a livello di gruppo.

- Soddisfazione del paziente: un anno dopo il carico, il valutatore indipendente degli esiti in ciascun centro ha posto ai pazienti le seguenti domande: “sei soddisfatto della funzione della tua protesi supportata da impianto?” e “sei soddisfatto del risultato estetico della tua protesi supportata da impianto?”. Le risposte possibili erano: “sì, assolutamente”, “sì, parzialmente”, “non sono sicuro”, “non proprio” e “assolutamente no”. È stato chiesto anche ai pazienti “sottoporresti di nuovo alla stessa terapia?”; le risposte possibili erano: “sì” o “no”.

Un valutatore indipendente in ciascun centro, mascherato rispetto alle interventi, ha effettuato tutte le misurazioni, ad eccezione delle complicazioni e di alcuni fallimenti, che sono stati gestiti e riportati direttamente dal dentista curante. Un unico valutatore centralizzato dei risultati (EX), non coinvolto nel trattamento dei pazienti, ha misurato tutti i livelli ossei marginali peri-implantari senza conoscere l'assegnazione ai gruppi. Tuttavia, era possibile discriminare tra corone singole e protesi fisse parziali sulle radiografie.

Analisi statistica

La dimensione del campione è stata calcolata per le misure di esito primario (fallimento dell'impianto): un test del chi-quadrato corretto per la continuità a due gruppi con un livello di significatività bilaterale di 0.050 avrà l'80% di potere per rilevare la differenza tra una proporzione di 0.100 e una proporzione di 0.300 per i pazienti che sperimentano almeno un fallimento dell'impianto (rapporto di probabilità di 3.857) quando la dimensione del campione in ciascun gruppo è di 72. Tuttavia, è stato deciso di includere solo 40 pazienti in ciascun gruppo, poiché quella era la nostra capacità di reclutamento realistica durante un periodo di reclutamento di 2 anni. Sono state create otto liste di randomizzazione restrittiva generate al computer. Solo uno degli investigatori (Dr. Marco Esposito, ME), non coinvolto nella selezione e nel trattamento dei pazienti, era a conoscenza della sequenza di randomizzazione e poteva accedere alle liste di randomizzazione, che erano memorizzate sul suo laptop protetto da password. I codici di randomizzazione erano racchiusi in buste identiche, opache, sigillate e numerate in sequenza. Le buste sono state aperte in sequenza dopo la presa dell'impronta, e l'assegnazione al trattamento è stata quindi nascosta agli investigatori incaricati di arruolare e trattare i pazienti.

Tutta l'analisi dei dati è stata effettuata secondo un piano di analisi predefinito. Il paziente era l'unità statistica delle analisi. Un dentista con esperienza in statistica (Dr. Jacopo Buti, JB) ha analizzato i dati senza conoscere l'assegnazione ai gruppi. Le differenze nelle proporzioni di pazienti con fallimenti di protesi, fallimenti di impianti e complicazioni (risultati dicotomici) sono state confrontate tra i gruppi utilizzando il test esatto di Fisher e tra i centri utilizzando l'estensione di Freeman-Halton del test esatto di Fisher (quando il conteggio delle celle era <5). Sono stati utilizzati test t accoppiati per confrontare i valori radiografici medi al momento dell'inserimento dell'impianto, del carico iniziale e 1 anno dopo il carico. Sono stati utilizzati test t non accoppiati per confrontare le variazioni medie del livello osseo marginale radiografico tra i gruppi. I confronti di soddisfazione funzionale ed estetica tra gruppi e centri sono stati effettuati utilizzando il test esatto di Fisher e l'estensione di Freeman-Halton del test esatto di Fisher (quando il conteggio delle celle era <5), rispettivamente, poiché i risultati riportati rientravano solo in 2 (completamente vs. parzialmente soddisfatti) delle 5 categorie (con l'eccezione di un paziente che era "non sicuro" e è stato raggruppato insieme ai pazienti "non completamente soddisfatti"). Il test esatto di Fisher è stato utilizzato per confrontare la disponibilità dei gruppi a sottoporsi nuovamente alla stessa intervento. Tutti i confronti statistici sono stati condotti al livello di significatività dello 0,05. È stata applicata un'analisi secondo l'intenzione di trattare.

Risultati

Quarantasette pazienti sono stati considerati idonei e arruolati consecutivamente nello studio. I pazienti sono stati reclutati e trattati da novembre 2016 a gennaio 2018. Il follow-up di tutti i pazienti è stato di 1 anno dopo il carico dell'impianto. Ogni centro doveva arruolare 10 pazienti, che sarebbero stati randomizzati in due gruppi uguali di cinque pazienti ciascuno. Tuttavia, solo un centro (MT) ha reclutato 10 pazienti. I centri rimanenti hanno reclutato nove pazienti (FG e SM), sette pazienti (NB), sei pazienti (LM), quattro pazienti (AM) e un paziente (MB e GI), rispettivamente. Cinque pazienti aggiuntivi sono stati esaminati per l'idoneità in tre centri, ma non erano interessati a partecipare allo studio. Sfortunatamente, quattro pazienti sono deceduti o sono entrati in coma durante lo studio, e ulteriori tre pazienti hanno perso cinque impianti dopo il posizionamento dell'impianto ma prima della randomizzazione e del carico.

Quaranta pazienti avrebbero dovuto essere assegnati a ciascun gruppo, ma a causa di un reclutamento insufficiente e di morte prematura o coma (quattro pazienti) e fallimenti degli impianti prima del carico (tre pazienti), solo 19 pazienti sono stati randomizzati al gruppo splintato e 21 pazienti al gruppo della corona singola.

I motivi di morte/coma erano i seguenti. Per essere randomizzati al gruppo splintato:

- Morto a causa di un ictus prima della presa dell'impronta e della consegna della restaurazione finale.

Per essere randomizzati al gruppo non splintato:

- Morto a causa di ischemia cardiaca prima della presa dell'impronta;

- Abbandonato prima della presa dell'impronta a causa di coma dopo un incidente stradale;

- Morto prima della presa dell'impronta a causa di ischemia cardiaca seguita da infezione polmonare nosocomiale e setticemia.

Le seguenti deviazioni dal protocollo sono state registrate:

- Tutti i centri hanno utilizzato protesi in ceramica metallica invece delle protesi in metallo-composito richieste dal protocollo di ricerca.

Gruppo non splintato

- Due pazienti hanno ricevuto corone in disilicato fissate a vite invece di quelle in metallo-composito.

- Un paziente ha perso un impianto prima del carico e ha rifiutato di farlo sostituire, quindi è stata consegnata una protesi supportata dall'impianto corto rimanente e da un altro impianto precedentemente inserito, e il paziente non è stato più incluso nello studio.

- Per due pazienti, non sono state effettuate radiografie periapicali (di base, carico o 1 anno dopo il carico).

- Per un paziente, è stata effettuata una radiografia panoramica invece di una radiografia periapicale di base, e non è stata effettuata una radiografia periapicale al carico.

- Per un paziente, sono state effettuate radiografie panoramiche invece di radiografie periapicali di base e al carico.

- Per un paziente, sono state effettuate radiografie panoramiche invece di radiografie periapicali al carico e 1 anno dopo il carico.

Gruppo splintato

- Per due pazienti, non sono state effettuate radiografie periapicali (di base, di carico o 1 anno dopo il carico).

- Per un paziente, a 1 anno dopo il carico, è stata effettuata una radiografia panoramica invece di una radiografia periapicale.

Un paziente, del gruppo splintato, ha abbandonato durante il primo anno dopo il carico, dichiarando di essere troppo occupata per partecipare al follow-up di 1 anno perché sua figlia si stava sposando.

I dati di tutti i pazienti rimanenti sono stati valutati nelle analisi statistiche.

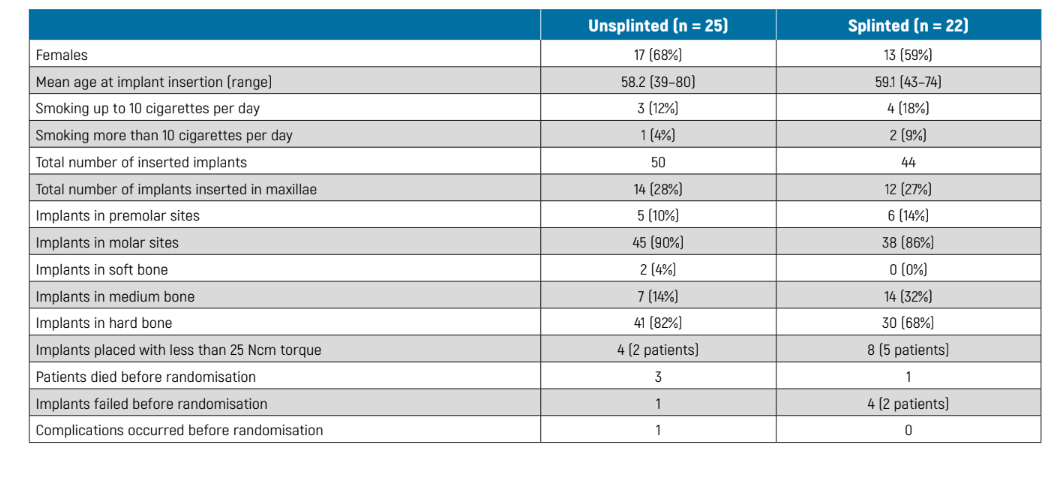

Le principali caratteristiche di base dei pazienti sono presentate nella Tabella 1. Non sono state evidenziate squilibri significativi tra i due gruppi alla baseline.

Fallimenti delle protesi

Nessuna protesi consegnata ha effettivamente fallito, ma due protesi non sono state posizionate a causa di fallimenti precoci di entrambi gli impianti prima del carico; questi pazienti sarebbero stati randomizzati al gruppo splintato.

Fallimenti degli impianti

Nessun impianto è fallito dopo la randomizzazione, ma prima della randomizzazione e del carico, un impianto è fallito nel gruppo non splintato versus quattro impianti in due pazienti del gruppo splintato. L'impianto che è fallito nel gruppo non splintato si trovava in posizione 36; il paziente aveva dolore e gonfiore con secrezione purulenta. L'impianto è stato immediatamente rimosso 3 settimane dopo il posizionamento; il paziente ha rifiutato un impianto sostitutivo e invece è stata consegnata una protesi fissa parziale supportata dall'impianto corto rimanente e da un impianto precedentemente inserito. Nel gruppo non splintato, due impianti, nelle posizioni 36 e 37, sono stati rimossi da un paziente 4 settimane dopo il loro posizionamento a causa di infezione. Ulteriori due impianti nello stesso paziente, nelle posizioni 25 e 26, sono stati trovati non osteointegrati al collegamento dell'abutment.

Complicazioni

Una complicazione si è verificata nel gruppo non splintato rispetto a nessuna complicazione negli impianti splintati, la differenza non essendo statisticamente significativa (test esatto di Fisher P = 1.000; differenza nelle proporzioni = -0.04; IC 95% -0.16 a 0.09). La complicazione consisteva in scheggiature del rivestimento ceramico della corona in posizione 15 a 1 anno dopo il carico, che è stata risolta in ambulatorio. Prima della randomizzazione e del carico, si è verificata un'altra complicazione: dolore persistente per 4 settimane dopo l'inserimento dell'impianto in posizioni 36 e 37, che si è risolto spontaneamente.

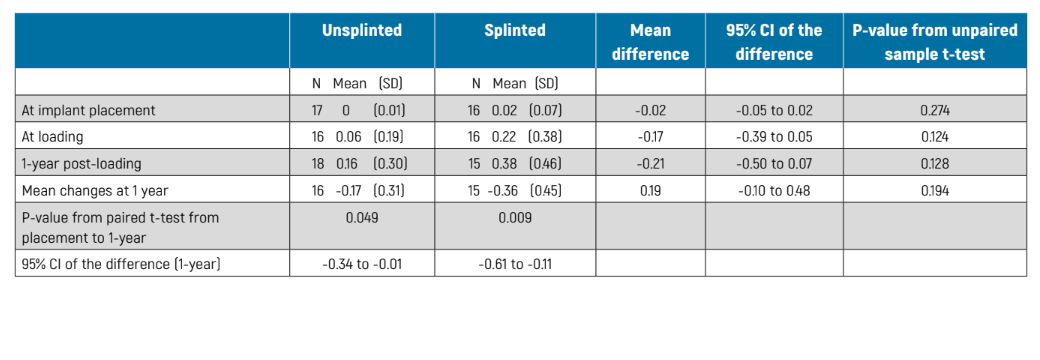

Le variazioni del livello osseo marginale peri-impiantare potevano essere misurate su tutte le superfici implantari delle radiografie periapicali. Le misurazioni non sono state effettuate su radiografie panoramiche. Non c'erano differenze statisticamente significative tra i due gruppi nei livelli ossei al momento dell'inserimento dell'impianto, del carico o 1 anno dopo il carico (Tabella 2). Tuttavia, entrambi i gruppi hanno gradualmente perso osso marginale peri-impiantare in misura statisticamente significativa (P <0.05) (Tabella 2). A 1 anno dopo il carico, i pazienti con impianti non splintati hanno perso -017 ± 0.31 mm, rispetto a -0.36 ± 0.45 mm per gli impianti splintati, la differenza tra i gruppi non essendo statisticamente significativa (P = 0.194; differenza media 0.19 mm; IC 95% -0.10 a 0.48; Tabella 2).

Soddisfazione del paziente

Un anno dopo il carico, tutti i pazienti hanno dichiarato agli assessori indipendenti degli esiti di essere molto soddisfatti sia della funzione che dell'estetica delle loro protesi supportate da impianti, ad eccezione di tre pazienti del gruppo splintato (tre parzialmente soddisfatti della funzione, uno parzialmente soddisfatto dell'estetica e un altro che non era sicuro) e un paziente del gruppo non splintato, che era parzialmente soddisfatto sia della funzione che dell'estetica. Solo un paziente, del gruppo splintato, ha dichiarato che non si sottoporrebbe di nuovo allo stesso trattamento. Non ci sono state differenze statisticamente significative tra i gruppi per quanto riguarda la funzione (differenza nelle proporzioni = 0.12; IC 95% -0.10 a 0.32, P = 0.318), l'estetica (0.06; IC 95% -0.13 a 0.26, P = 0.586) o la disponibilità a sottoporsi di nuovo alla stessa intervento (0.06; IC 95% -0.10 a 0.21, P = 0.462).

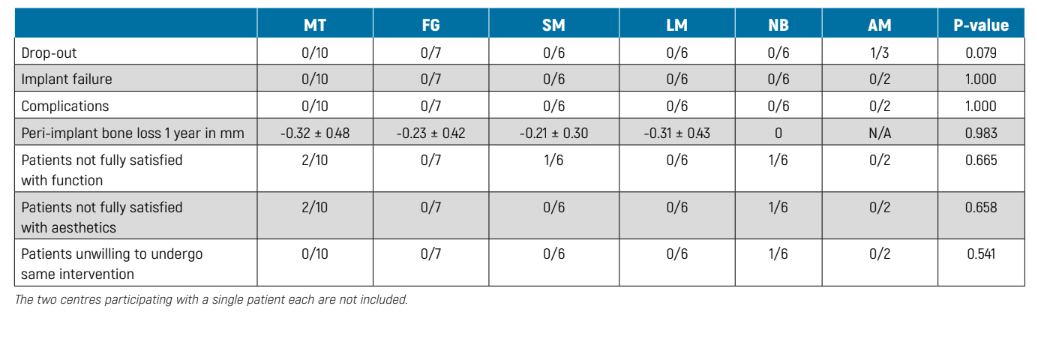

Confronto tra diversi centri

I due centri che hanno trattato un paziente ciascuno non sono stati considerati ai fini di queste analisi statistiche. Non c'erano differenze tra i sei centri rimanenti in nessuno dei parametri di esito (Tabella 3).

Discussione

Questo trial è stato progettato per fornire dati preliminari su se sarebbe più consigliabile unire due impianti corti adiacenti sotto la stessa protesi o ripristinarli con corone singole. C'è un'opinione generale che potrebbe essere preferibile unire gli impianti sotto la stessa protesi per ridurre il rischio di possibili complicazioni biomeccaniche. Tuttavia, la nostra scoperta molto preliminare, basata su una piccola popolazione di studio, è che entrambe le alternative protesiche producono risultati clinici a breve termine molto simili. Ovviamente, le nostre scoperte devono essere confermate da follow-up più lunghi (più di 10 anni) e ulteriori studi con campioni più ampi. Poiché non ci sono stati ancora altri trial che testano la nostra ipotesi, è difficile confrontare i nostri risultati con quelli di altri trial simili. La questione più rilevante ora è valutare l'esito a medio e lungo termine di queste due opzioni protesiche e solo follow-up più lunghi possono rispondere a questa domanda.

Nel frattempo, un'osservazione interessante emersa da questo studio è stata che la maggior parte degli impianti di entrambi i gruppi è stata inserita in osso giudicato soggettivamente dai clinici come osso duro durante la perforazione, il che significa che si riteneva fosse composto principalmente da osso corticale. Questo potrebbe essere spiegato tentativamente da due fattori: 1) la maggior parte degli impianti è stata posizionata in mandibole posteriori, e l'osso nelle mandibole tende ad essere più denso rispetto a quello nelle mascelle; 2) le mascelle erano piuttosto atrofizzate, e questo rende nuovamente più comune la presenza di aree caratterizzate da osso corticale denso. Questa osservazione potrebbe anche spiegare in parte il risultato positivo dell'impianto singolo non splintato nel presente studio. Tuttavia, per ottenere una rappresentazione più completa della situazione attuale, dovrebbero essere condotti studi che si concentrano solo su impianti corti splintati o meno nella mascella posteriore.

Le principali limitazioni del presente studio sono la piccola dimensione del campione, le deviazioni dal protocollo (radiografie mancanti e radiografie panoramiche eseguite invece di radiografie periapicali), che hanno ulteriormente ridotto la dimensione del campione per la valutazione radiografica, e la durata limitata di questo studio. Sfortunatamente, la dimensione del campione pianificata, che sarebbe stata comunque insufficiente, non è stata raggiunta poiché la maggior parte dei centri non ha reclutato il numero di pazienti concordato a priori. Inoltre, alcuni pazienti sono deceduti o hanno avuto fallimenti implantari dopo il posizionamento dell'impianto ma prima di essere randomizzati.

Tuttavia, man mano che i dati di altri RCT diventano disponibili, dovrebbe essere possibile combinare i nostri risultati con quelli di studi simili nelle meta-analisi, ottenendo così campioni più ampi su cui determinare una stima più precisa delle possibili differenze tra le due tecniche, se presenti. Per quanto riguarda la breve durata del follow-up, si spera che tutti i centri continueranno a monitorare questa coorte di pazienti, poiché, se esistono alcune differenze tra le due soluzioni protesiche, potrebbero apparire solo dopo diversi anni di funzionamento.

Per quanto riguarda il presente studio, tuttavia, entrambe le procedure sono state testate in condizioni cliniche reali e i criteri di inclusione dei pazienti erano piuttosto ampi, pertanto i risultati di questa indagine possono essere generalizzati con fiducia a una popolazione più ampia con caratteristiche simili, tenendo presente che la grande maggioranza degli impianti è stata posizionata in osso mandibolare denso.

Conclusioni

I nostri dati sembrano suggerire che fino a 1 anno dopo il carico, la prognosi degli impianti corti, per lo più posizionati in mandibole caratterizzate da qualità ossea densa, potrebbe non essere influenzata dalla splintatura o meno sotto le stesse protesi fisse. Tuttavia, questi risultati preliminari devono essere confermati da studi più ampi con follow-up di almeno 5 anni.

Marco Tallarico, Fulvio Gatti, Silvio Mario Meloni, Leonardo Muzzi, Nicola Baldini, Jacopo Buti, Armando Minciarelli, Erta Xhanari, Marco Esposito

Riferimenti

- Renouard F, Nisand D. Impatto della lunghezza e del diametro dell'impianto sui tassi di sopravvivenza. Clinical Oral Implants Research 2006;17(2):35-51.

- Felice P, Barausse C, Pistilli R, Ippolito DR, Esposito M. Risultati a cinque anni da uno studio controllato randomizzato che confronta protesi supportate da impianti lunghi 5 mm o da impianti più lunghi in osso aumentato in mascelle posteriori atrofizzate. International Journal of Oral Implantology 2019;12:25-37.

- Felice P, Barausse C, Pistilli R, Buti J, Gessaroli M, Esposito M. Impianti corti contro aumento osseo per posizionare impianti più lunghi in mascelle atrofizzate. Risultati a cinque anni dopo il carico di uno studio controllato randomizzato. Clinical Trials in Dentistry 2020;2: In press.

- Felice P, Pistilli R, Barausse C, Piattelli M, Buti J, Esposito M. Mascelle posteriori atrofizzate riabilitate con protesi supportate da impianti lunghi 6 mm e larghi 4 mm o da impianti più lunghi in osso aumentato. Risultati a cinque anni dopo il carico da uno studio controllato randomizzato. International Journal of Oral Implantology 2019;12:57-62.

- Bolle C, Felice P, Barausse C, Pistilli R, Trullenque-Eriksson A, Esposito M. Impianti lunghi 4 mm contro impianti più lunghi in osso aumentato in mascelle posteriori atrofizzate: risultati a un anno dopo il carico da uno studio controllato randomizzato multicentrico. European Journal of Oral Implantology 2018;10:31-47.

- Gastaldi G, Felice P, Pistilli R, Barausse C, Trullenque-Eriksson A, Esposito M. Impianti corti come alternativa al sollevamento del seno crestale: uno studio controllato randomizzato multicentrico di 3 anni. European Journal of Oral Implantology 2018;11:391-400.

- Cannizzaro G, Felice P, Minciarelli AF, Leone M, Viola P, Esposito M. Carico precoce dell'impianto nella mascella posteriore atrofizzata: sollevamento laterale contro sollevamento del seno crestale e impianti rivestiti in idrossiapatite da 8 mm. Uno studio controllato randomizzato di 5 anni. European Journal of Oral Implantology 2013;6:13-25.

- Esposito M, Buti J, Barausse C, Gasparro R, Sammartino G, Felice P. Impianti corti contro impianti più lunghi in mandibole atrofizzate verticalmente aumentate: una revisione sistematica di studi controllati randomizzati con un follow-up di 5 anni dopo il carico. International Journal of Oral Implantology 2019;12:267-80.

- Esposito M, Barausse C, Pistilli R, Piattelli M, Di Simone S, Ippolito DR, Felice P. Mascelle posteriori atrofizzate riabilitate con protesi supportate da impianti 5x5 mm con una superficie in titanio incorporato di calcio nanostrutturato o da impianti più lunghi in osso aumentato. Risultati a cinque anni da uno studio controllato randomizzato. International Journal of Oral Implantology 2019;12:39-54.

- Guljé FL, Raghoebar GM, Vissink A, Meijer HJA. Corone singole nella mascella posteriore riassorbita supportate da impianti da 11 mm combinati con chirurgia di elevazione del pavimento del seno o da impianti da 6 mm: uno studio controllato randomizzato di 5 anni. International Journal of Oral Implantology 2019;12:315-26.

- Thoma DS, Haas R, Sporniak-Tutak K, Garcia A, Taylor TD, Hammerle CHF. Studio multicentrico controllato randomizzato che confronta impianti dentali corti (6 mm) contro impianti dentali più lunghi (11-15 mm) in combinazione con procedure di elevazione del pavimento del seno: dati a 5 anni. Journal of Clinical Periodontology 2018;45:1465-74.