Sollevamento del seno cresta con un impianto a canale L interno: risultati a 1 anno dopo il carico da uno studio di coorte prospettico

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua EN (link per leggerlo) .

Scopo: Valutare i risultati clinici e radiografici di una procedura di elevazione del seno crestal in un'unica fase utilizzando un sistema di impianti endossei auto-filettanti (iRaise, Maxillent, Herzliya, Israele) sviluppato per l'aumento del seno, 1 anno dopo il carico.

Materiali e metodi: Pazienti che necessitano di restauro nella mascella posteriore con un cresta alveolare residua di 3-8 mm di altezza e 5 mm di larghezza distale al canino come misurato su scansione CBCT sono stati trattati utilizzando il sistema di sollevamento del seno iRaise. Le misure di esito erano: fallimenti dell'impianto e protesici, eventuali complicazioni, aumento dell'altezza ossea (iBH), perdita ossea marginale (MBL), indice di stabilità dell'impianto (ISQ), modelli di rimodellamento dei tessuti radiografici utilizzando l'indice di rimodellamento del innesto del seno (SGRI), misurazioni volumetriche dell'innesto del seno, gonfiore post-chirurgico auto-riferito dai pazienti, consumo di farmaci per il dolore e analisi istologica.

Risultati: Un totale di 30 partecipanti consecutivi con un'età media di 54,2 ± 9,4 anni hanno subito un'elevazione transcrestale della membrana del seno, l'inserimento di un innesto osseo e il posizionamento di impianti. Sono stati posizionati un totale di 50 impianti (30 impianti del sistema iRaise e 20 impianti aggiuntivi iSure, Maxillent). Il follow-up medio è stato di 15,8 ± 2,1 mesi dopo il carico dell'impianto. Un paziente ha abbandonato l'esame di follow-up a 1 anno dopo il carico. Nessun impianto e nessuna protesi sono falliti durante l'intero follow-up. Un paziente ha sperimentato una piccola lacerazione della membrana. Prima dell'inserimento dell'impianto, l'altezza media del cresta alveolare residua era di 4,64 ± 0,86 mm (intervallo: 3,4–6,4 mm; IC 95%: 4,39–5,01 mm). Un anno dopo il carico, l'altezza ossea era di 16,86 ± 3,13 mm (IC 95% 15,83–18,07 mm). Al follow-up a 1 anno dopo il carico, la media MBL era di 0,19 ± 1,05 mm (IC 95% 0,02–0,78 mm). La media ISQ al posizionamento dell'impianto era di 65,2 ± 5,4 (IC 95% 63,6–67,4) e aumentava durante il periodo di guarigione raggiungendo il valore medio di 73,6 ± 3,7 (IC 95% 73,1–75,9; intervallo 62–79). La differenza era statisticamente significativa (8,4 ± 5,3; IC 95% 5,9–39,7; P = 0,0000). Un anno dopo il carico, il punteggio SGRI è stato valutato in 23 impianti. Complessivamente, il valore medio SGRI era di 2,29 ± 2,41 mm (IC 95% 1,22–2,98 mm). Il volume osseo al posizionamento dell'impianto era di 2,41 ± 0,25 CC (IC 95% 2,22–2,48 CC). Durante il periodo di guarigione sommersa di 6 mesi, è stata osservata una leggera contrazione ossea dell'11,3%. (2,13 ± 0,24 CC; IC 95% 2,02–2,26; differenza = 0,27 ± 0,25 CC; IC 95% 0,10–0,36; P = 0,0011). Al primo anno dopo il carico, l'innesto osseo è rimasto stabile (2,11 ± 0,22 CC; IC 95% 2,02–2,24). La differenza non era statisticamente significativa (0,02 ± 0,07 CC; IC 95% 0,01–0,04; P = 0,2166). Dal punto di vista del paziente, il valore medio del dolore era di 0,52 ± 0,74 (intervallo 0–3); il valore medio del gonfiore era di 0,27 ± 0,52 (intervallo 0–2); e il consumo medio di analgesici era di 0,87 ± 4,94 compresse (intervallo 0–4) 3 giorni dopo l'intervento. Le analisi morfologiche e istomorfometriche hanno mostrato che tutti i campioni avevano una struttura normale senza infiltrato infiammatorio, sei mesi dopo la guarigione. Le seguenti frazioni (%) sono state trovate: osso (osso immaturo + osso maturo): 44,07 ± 4,91; biomateriale residuo: 23,98 ± 2,64; spazi midollari: 31,95 ± 3,16.

Conclusioni: L'augmentazione del pavimento del seno può essere realizzata con successo con un approccio transcrestale utilizzando un sistema di impianti dedicato. Durante i primi 6 mesi di guarigione si è verificata una contrazione fisiologica del 11,3% del volume originale del innesto osseo; successivamente, non è stata osservata alcuna ulteriore riduzione del volume dell'innesto. Sono necessari studi clinici a lungo termine per confermare questi risultati preliminari.

Introduzione

L'elevazione del pavimento del seno in fasi è la soluzione comune per il posizionamento degli impianti in un mascellare atrofico severo. Tuttavia, l'elevazione del pavimento del seno mascellare utilizzando un approccio laterale implica l'esecuzione di un ampio lembo mucoso periostale che influisce inevitabilmente sul recupero post-operatorio e sul costo aggiuntivo della procedura di augmentazione. Le perforazioni della membrana sinusale, le emorragie nasali, il dolore post-operatorio, il gonfiore, l'ematoma e l'infezione del seno sono possibili complicazioni.

L'elevazione del pavimento del seno mascellare attraverso il cresta alveolare (transalveolare) è stata descritta per la prima volta da Tatum alla fine degli anni '70 ed è stata pubblicata per la prima volta da Boyne nel 1980. La tecnica è stata ripetutamente modificata. Le principali preoccupazioni di questa tecnica sono la quantità limitata di aumento osseo, l'assenza di accesso visivo al sito, il rischio di perforazione della membrana di Schneider e i sintomi post-operatori.

Un'elevazione della membrana di Schneider idraulica transcrestale chiusa e un'augmentazione simultanea del innesto osseo possono essere realizzate utilizzando un impianto dentale dedicato. Questo approccio si differenzia principalmente dalle tecniche idrauliche precedentemente descritte perché l'elevazione della membrana di Schneider e l'innesto osseo vengono eseguiti entrambi attraverso l'impianto.

In generale, le procedure di sollevamento del seno aumentano adeguatamente la dimensione verticale del processo alveolare riassorbito nella mascella posteriore, consentendo così il posizionamento di impianti di lunghezza sufficiente. Il tasso di contrazione del volume dell'innesto riportato in letteratura varia dal 20% al 50% sia per l'osso autologo, sia per i sostituti ossei, come l'innesto osseo demineralizzato liofilizzato (DFDBA), l'innesto osseo mineralizzato liofilizzato (FDBA) e gli xenoinnesti. Negli ultimi anni, le bioceramiche riassorbibili, composte da una miscela di idrossiapatite e beta tricalcio fosfato, hanno guadagnato popolarità, dimostrando bioattività e osteoconduttività in diversi studi istologici. Tuttavia, l'uso di sostituti ossei è discutibile quando è presente più di 3 mm di altezza ossea.

Un rapporto intermedio di 6 mesi di questo studio sui primi 18 pazienti ha mostrato una contrazione fisiologica del 13,9% del volume originale dell'innesto osseo utilizzando il sistema di sollevamento del seno iRaise. Lo studio attuale ha valutato i risultati clinici e radiografici di una procedura di elevazione del seno crestal in un'unica fase utilizzando un sistema di impianti endossei auto-filettanti (iRaise, Maxillent, Herzliya, Israele) sviluppato per l'augmented del seno, utilizzando la tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT), 1 anno dopo il carico. Questo studio ha seguito la dichiarazione Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE) per migliorare la qualità degli studi osservazionali (http://www.strobe-statement.org).

Materiali e metodi

Questo studio è stato progettato come uno studio osservazionale prospettico. I pazienti sono stati trattati in una pratica privata a Roma, Italia, tra settembre e dicembre 2014. Tutti i pazienti sono stati informati sulla natura dello studio e hanno dato il loro consenso scritto per le procedure chirurgiche e protesiche e per l'uso di dati clinici e radiologici. Le procedure chirurgiche sono state eseguite da due clinici (MT e SMM) che hanno una vasta esperienza nell'inserimento di impianti e nelle procedure di aumento del seno.

I pazienti consecutivi di età pari o superiore a 18 anni, in grado di firmare un consenso informato, che necessitano di restauri supportati da impianti per riabilitare il loro mascellare posteriore atrofizzato, sono stati considerati idonei per l'inclusione. Il sito selezionato doveva avere un cresta alveolare residua di almeno 3-8 mm in altezza e 5 mm in larghezza distalmente al canino, come misurato su una scansione CBCT.

I criteri di esclusione erano:

- Controindicazioni generali alla chirurgia implantare;

- Sottoposti a irradiazione nell'area della testa e del collo < 1 anno prima dell'impianto;

- Diabete non controllato;

- Gravidanza o allattamento;

- Abuso di sostanze;

- Fumatore pesante (≥ 11 sigarette/giorno);

- Terapia psichiatrica o aspettative irrealistiche;

- Immunosoppressi o immunocompromessi;

- Trattati o in trattamento con aminobisfosfonati orali o endovenosi;

- Mancanza di dentizione/protesi opposta nell'area destinata all'inserimento dell'impianto;

- Bruxismo severo o serramento;

- Siti guariti (almeno 3 mesi dopo l'estrazione dei denti);

- Parodontite non trattata;

- Scarsa igiene orale e motivazione (sanguinamento totale alla sondaggio e indice di placca totale > 25%);

- Pazienti che partecipano ad altri studi, se questo impedisce il corretto seguito del presente protocollo.

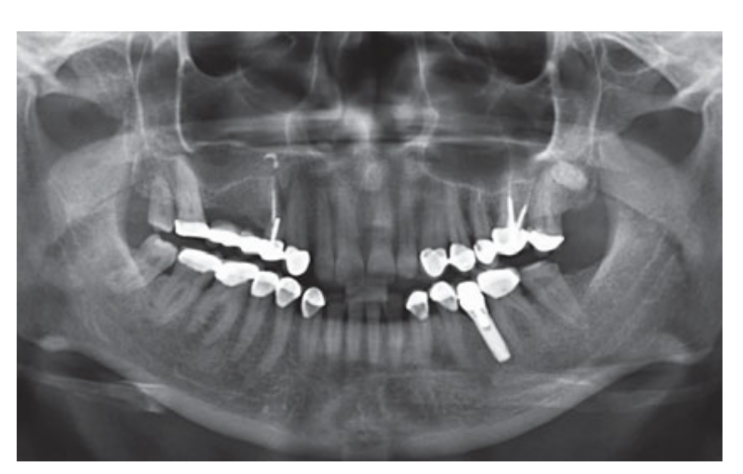

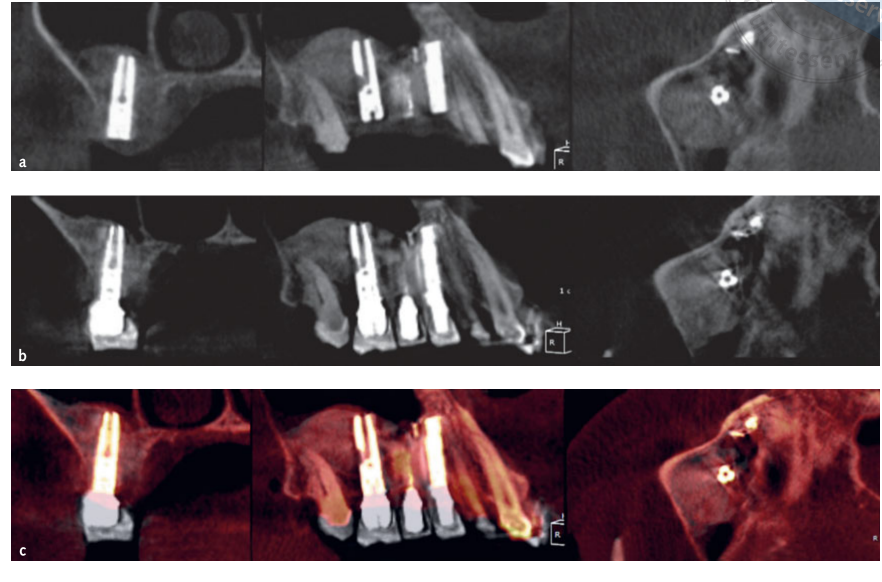

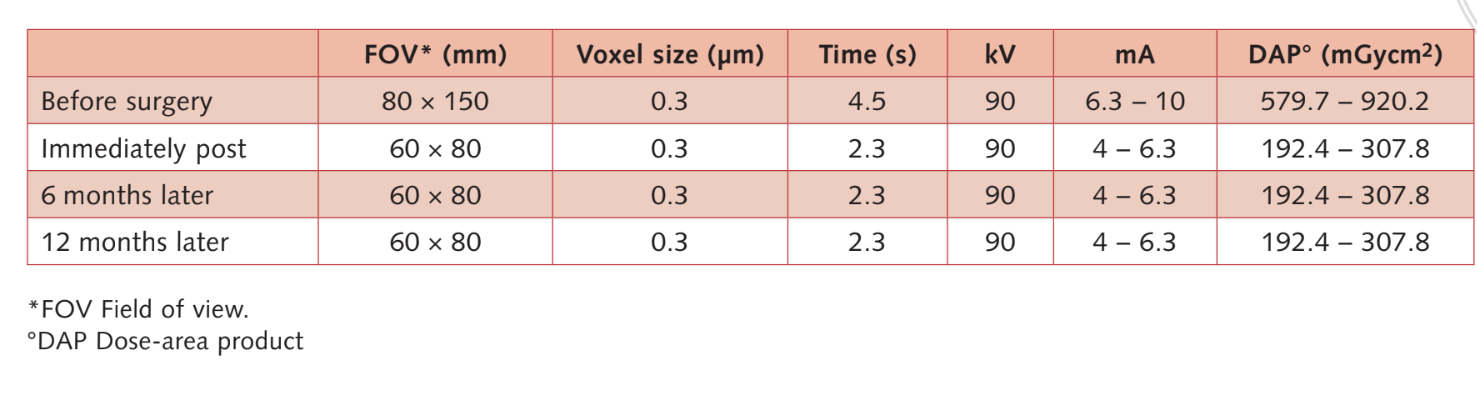

I fumatori moderati sono stati inclusi e i pazienti sono stati classificati come non fumatori o fumatori moderati (≤ 10 sigarette/giorno). Radiografie panoramiche o periapicali preoperatorie e immagini sono state utilizzate per lo screening iniziale (Figg 1 e 2). Le scansioni di tomografia computerizzata a fascio conico sono state eseguite per ogni paziente entro 2 settimane prima dell'intervento (campo visivo 80 A~ 150 mm; dimensione del voxel 0.3 μm; 4.5 s; 90 kV; 6.3–10 mA; 579.7–920.9 mGy cm2), immediatamente dopo la procedura, 6 mesi dopo l'inserimento dell'impianto e 1 anno dopo il carico (campo visivo 60 Å~ 80 mm; dimensione del voxel 0.3μm; 2.3 s; 90 kV; 5–8 mA; 192.4–307.8 mGy cm2) come parte del protocollo di trattamento regolare. I parametri di esposizione sono stati impostati il più bassi possibile.

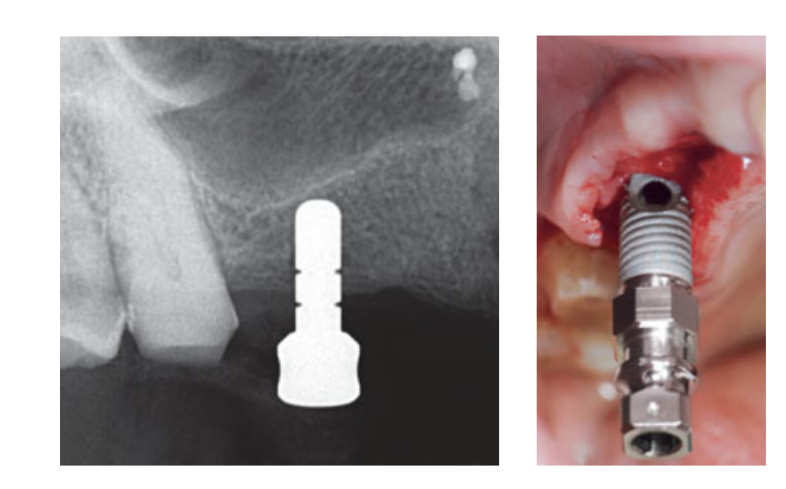

La terapia con spray intranasale (acetilcisteinato di tiamefenicolo 810 mg/4 mL) e cortisone (betametasone 1 mg) sono stati somministrati due volte al giorno a partire dal giorno prima dell'intervento. Il giorno dell'intervento, è stata somministrata una dose singola di antibiotico (2 g di amoxicillina e acido clavulanico, o 600 mg di clindamicina, se allergici alla penicillina) a scopo profilattico 1 ora prima dell'intervento. Un collutorio di clorexidina allo 0,2% è stato somministrato per 1 minuto prima dell'intervento. È stata somministrata anestesia locale utilizzando articaine con adrenalina 1:100.000. È stata effettuata un'incisione mediana e un lembo mucoperiosteo a tutto spessore è stato sollevato. I siti riceventi per l'impianto sono stati preparati secondo il protocollo di perforazione suggerito dal produttore (Fig 3a). Sono stati utilizzati arresti per trapano e guide di profondità per ottenere un controllo preciso e sicuro della profondità dell'osteotomia. La lunghezza dell'impianto (che varia da 13 a 16 mm) è stata selezionata in anticipo in base all'altezza ossea residua, misurata utilizzando le scansioni CBCT preoperatorie, dalla cresta ossea al pavimento del seno lungo l'asse pianificato dell'impianto, e confermata utilizzando strumenti radiografici dedicati (Maxillent). Gli impianti iRaise Sinus Lift (Maxillent) sono stati inseriti nei siti di osteotomia allineando l'apertura nell'impianto in posizione medio-buccale e lasciando una filettatura visibile sopra l'apertura (Fig 3b). Il connettore a tubo monouso è stato avvitato al portatubo dell'impianto. Il connettore non tocca l'impianto se non per l'anello in silicone (silicone medico destinato all'impianto). Successivamente, sono stati iniettati delicatamente 2-3 mL di soluzione salina nel seno attraverso il connettore a tubo e il canale interno a forma di L dell'impianto (diametro 1,5 mm), isolato dalla connessione protesica e quindi dalla cavità orale. La soluzione salina è stata ritirata nella siringa e una leggera emorragia fisiologica è stata notata nella soluzione salina ritirata. Successivamente, una siringa riempita con 1 mL di materiale per innesto osseo fluido (MBCP Gel, Biomatlante, Vigneux-de-Bretagne, Francia) è stata mescolata con 0,1 mL di soluzione salina sterile allo 0,9%, che è stata lentamente iniettata attraverso lo stesso port. Il MBCP Gel è un sostituto osseo iniettabile 100% sintetico composto dal 60% di fosfato di calcio bifasico e dal 40% di idrossiapatite sospesi in un polimero solubile, con una granulometria che varia da 80 a 200 μm. Dopo che la procedura di innesto è stata completata, il sistema idraulico è stato disconnesso e l'intera lunghezza dell'impianto è stata inserita nel sito di osteotomia e nella cavità sinusale innestata e lasciata a guarire per 6 mesi, secondo un protocollo sommerso. Ulteriori impianti (iSure, Maxillent) sono stati posizionati nell'area trattata dopo il completamento della sequenza chirurgica iRaise (Maxillent), o 6 mesi dopo nei casi in cui i pazienti avevano un'altezza ossea residua ≤ 3 mm nel sito pianificato.

La terapia con spray intranasale (acetilcisteinato di tiamefenicolo 810 mg/4 mL) e cortisone (betametasone 1 mg) è stata continuata per 10 giorni dopo l'intervento. Gli antibiotici sono stati continuati per 7 giorni (1 g di amoxicillina e acido clavulanico o 300 mg di clindamicina due volte al giorno) dopo l'intervento. Il collutorio di clorexidina allo 0,2% è stato utilizzato per 1 minuto due volte al giorno per 2 settimane, e una dieta morbida è stata raccomandata per 1 mese. Ibuprofene 400 mg o paracetamolo 1 g sono stati somministrati in caso di dolore. I punti sono stati rimossi dopo 1 settimana e le istruzioni per l'igiene orale sono state rinforzate.

Sei mesi dopo il posizionamento dell'impianto e l'aumento del seno, sono stati collegati gli abutment di guarigione. Nei pazienti che richiedono impianti a fasi, è stato utilizzato un trapano trepanatore calibrato con un diametro esterno di 3,0 mm per preparare il sito e un campione di tessuto è stato prelevato per l'analisi istologica.

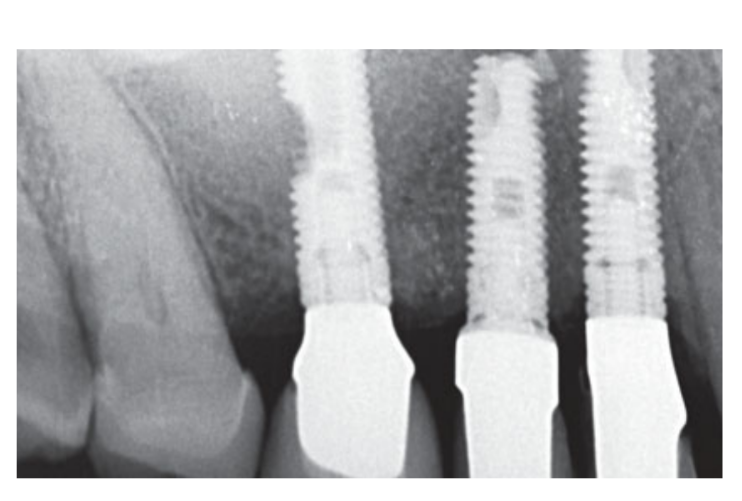

Due settimane dopo la seconda chirurgia, è stata presa un'impronta con vassoio aperto utilizzando un materiale in polietere (Impregum, 3M ESPE, Seefeld, Germania). Non sono state utilizzate restaurazioni temporanee. Le restaurazioni finali sono state realizzate tramite tecnologia di progettazione assistita da computer (CAD)/fabbricazione assistita da computer (CAM) e consegnate 4 (corone singole) a 6 settimane (protesi fisse) dopo. L'occlusione è stata quindi controllata con attenzione. Gli appuntamenti di richiamo per il mantenimento dell'igiene orale sono stati programmati ogni 4 mesi dopo il carico. L'occlusione è stata anche valutata ad ogni visita (Figs 4 e 5).

Misure di esito

Le misure di esito di questo studio erano:

- Un impianto era considerato un fallimento se presentava qualsiasi mobilità, valutata battendo o oscillando la testa dell'impianto con le maniglie metalliche di due strumenti, e/o infezione che richiedeva la rimozione dell'impianto o qualsiasi complicazione meccanica (ad es. frattura dell'impianto) che rendeva l'impianto inutilizzabile, anche se ancora meccanicamente stabile nell'osso. La valutazione radiografica utilizzava una radiografia intraorale eseguita con una tecnica di parallelismo rigorosamente perpendicolare all'interfaccia impianto-osso.

- Una protesi era considerata un fallimento se doveva essere sostituita da un'altra protesi.

- Qualsiasi complicazione biologica (dolore, gonfiore o suppurazione, ecc.) e/o meccanica (allentamento della vite o frattura della struttura e/o del materiale di rivestimento, ecc.).

- Le variazioni del livello osseo marginale sono state valutate mediante radiografie periapicali digitali intraorali (dispositivo Digora Optime, Soredex, Tuusula, Finlandia; piastra di imaging, PSP [Piastra di fosforo foto-stimolabile] dimensione 2, dimensione del pixel 30 μm, risoluzione 17 lp/mm.) eseguite con la tecnica di parallelismo utilizzando supporti per film disponibili in commercio (Rinn XCP; Dentsply Rinn, Elgin, IL, USA) al momento dell'inserimento dell'impianto (baseline), del carico dell'impianto e 1 anno dopo il carico. In caso di una radiografia illeggibile, la radiografia è stata ripetuta. Tutte le radiografie sono state visualizzate in un pacchetto software di analisi delle immagini (DfW 2.8 per Windows, Soredex) che è stato calibrato utilizzando la lunghezza o il diametro noti degli impianti dentali. La distanza dal margine coronale più alto del collare dell'impianto alla sommità della cresta ossea è stata misurata con una precisione di 0,01 mm e considerata come il livello osseo marginale. I valori mesiali e distali sono stati mediati per ciascun impianto. La differenza negativa tra i punti temporali è stata considerata come perdita ossea marginale (MBL).

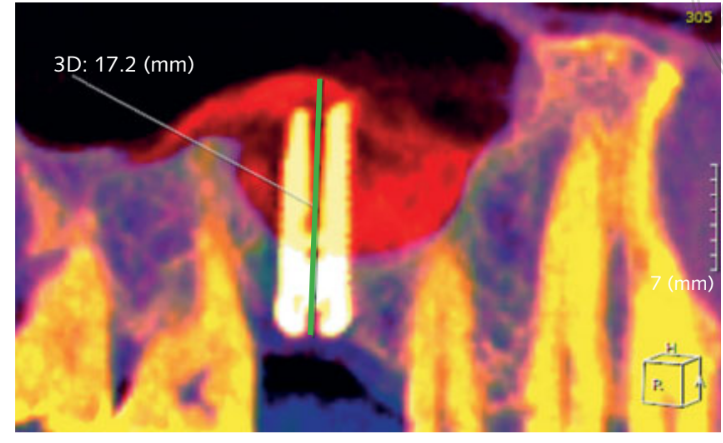

- L'altezza ossea aumentata (iBH) è stata calcolata sulla scansione CBCT come la distanza tra la cresta ossea e il segno radiopaco più superiore del materiale di innesto, misurata lungo l'asse lungo dell'impianto. L'aumento osseo è stato determinato dalla differenza tra l'iBH e l'altezza ossea alveolare residua preoperatoria (aBH), calcolata come la distanza tra la cresta ossea e il pavimento del seno, misurata lungo l'asse lungo nella posizione ideale dell'impianto (Fig 6).

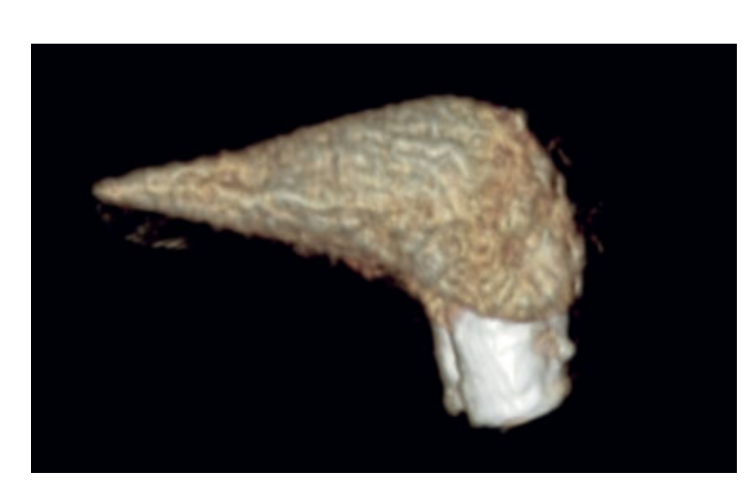

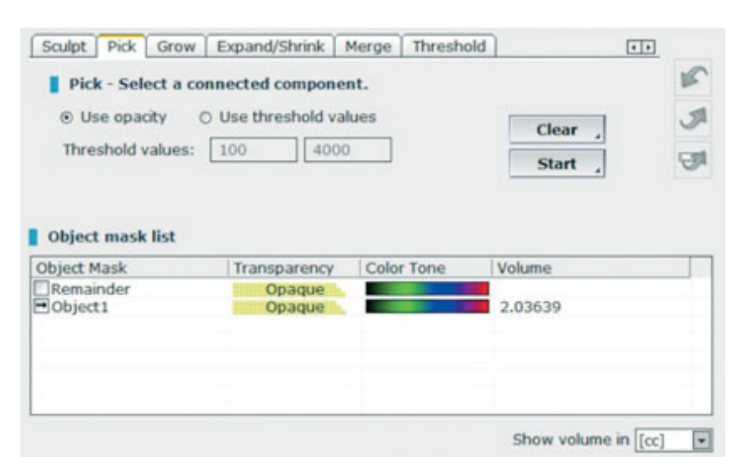

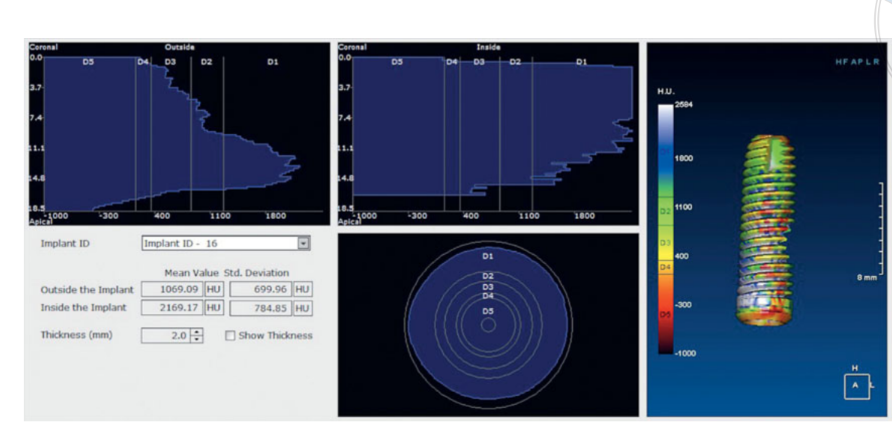

- Le misurazioni volumetriche degli innesti sinusali sono state eseguite sulla scansione CBCT utilizzando il software OnDemand 3D, modulo aggiuntivo Fusion (Cybermed, Yuseong-gu, Daejeon, Corea) (Fig 7). Fusion è uno strumento di visualizzazione che utilizza una tecnica di registrazione avanzata per sovrapporre i dati volumetrici utilizzando informazioni sui voxel. La tecnologia dietro Fusion, nota come MI o Informazione Mutua, calcola la dipendenza statistica tra due volumi, i valori di intensità e correlazione dell'entropia e confronta la differenza nell'entropia della somma delle immagini individuali e l'entropia congiunta delle immagini combinate per fondere i dati insieme. Le sovrapposizioni dei dati DICOM del paziente post-operatorio e pre-operatorio sono state effettuate automaticamente disegnando un volume di interesse (VOI) sovrapposto su un'area che coinvolge punti di riferimento anatomici invariati (ad es. denti, cranio basale, impianti) e controllate manualmente per una corrispondenza completa garantendo la massima accuratezza per la sovrapposizione. Successivamente, i volumi del materiale innestato sono stati calcolati per segmento nella cavità sinusale utilizzando lo strumento di segmentazione (OnDemand 3D, Cybermed). Questo strumento fornisce informazioni volumetriche basate sull'opacità del materiale innestato (Figs 8 e 9). L'area segmentata includeva impianti e innesto. Tuttavia, gli impianti potevano essere distinti chiaramente dai materiali innestati per la loro densità e struttura e sono stati esclusi dalle misurazioni. Le scansioni CBCT sono state eseguite prima dell'inserimento dell'impianto, immediatamente dopo e ai controlli di follow-up di 6 e 12 mesi secondo il principio ALARA (il più basso ragionevolmente raggiungibile) (Tabella 1). La tecnologia SMAR (Soredex Metal Artifact Reduction) è stata utilizzata per minimizzare la dispersione degli artefatti metallici. Lo stesso clinico, che non era stato precedentemente coinvolto nello studio, ha valutato tutte le misurazioni radiografiche 2D e 3D.

- La coppia di inserimento è stata registrata al momento dell'inserimento dell'impianto utilizzando l'unità chirurgica (iChiro Pro, BienAir, Bienne, Svizzera).

- Il quoziente di stabilità dell'impianto (ISQ) è stato registrato dal chirurgo utilizzando l'analisi della frequenza di risonanza (dispositivo Osstell Mentor, Osstell, Göteborg, Svezia). Sono state effettuate due misurazioni per ciascun impianto: una buccopalata dal lato buccale e una mesiodistale dal lato mesiale. Entrambe le misurazioni sono state mediate, con il risultato visualizzato dal dispositivo in unità ISQ, che vanno da 1 a 100. I valori sono stati registrati al momento dell'inserimento dell'impianto (baseline) e al follow-up di 6 mesi.

- Il dolore post-operatorio auto-riferito dal paziente, su una scala ordinale (0 = nessun dolore; 1 = dolore lieve; 2 = dolore moderato; 3 = dolore severo): valutato 3 giorni dopo l'intervento durante il controllo post-operatorio da un valutatore cieco.

- Il gonfiore post-operatorio auto-riferito dal paziente, su una scala ordinale (0 = nessun gonfiore; 1 = gonfiore lieve; 2 = gonfiore moderato; 3 = gonfiore severo): valutato 3 giorni dopo l'intervento durante il controllo post-operatorio dal valutatore cieco.

- Consumo di analgesici: numero di compresse utilizzate (su 12 compresse fornite [Ibuprofene 400 mg, o paracetamolo 1 g per coloro che sono allergici agli FANS]): registrato 3 giorni dopo l'intervento durante il controllo post-operatorio dal valutatore cieco.

- L'analisi istomorfometrica è stata utilizzata per calcolare le frazioni di volume dei tessuti (espresse come percentuale del volume totale) che componevano il campione (osso, biomateriale, tessuto molle). I campioni istologici sono stati prelevati e fissati in formalina al 10% e poi disidratati in quantità crescenti di alcool (70%, 80%, 90%, 96%, 100%), infiltrati in resina alcolica in rapporto decrescente (3 alcool:1 resina, 1:1, 1:3, resina pura), e infine incorporati in resina di metilmetacrilato pura (Technovit 7200 VLC, Exact Kulzer, Bio-Optica, Milano, Italia). Dopo di che, i campioni sono stati tagliati a metà con una lama di diamante per ottenere due sezioni per ciascun campione. Queste sezioni sono state incollate su vetrini di plastica, levigate fino a uno spessore di 100 μm e infine lucidate con ossido di alluminio 0.1%. I campioni sono stati colorati con una colorazione dicromatica composta da blu di toluidina e giallo di pironina, che evidenzia tutte le diverse frazioni tissutali. I vetrini sono stati osservati e fotografati con un microscopio ottico e polarizzato (Nikon Eclipse, Nikon Instruments S.p.A, Firenze, Italia).

Analisi statistica

Tutta l'analisi dei dati è stata effettuata secondo un piano di analisi predefinito. L'analisi descrittiva è stata eseguita utilizzando la media ± deviazione standard (SD), mediana e intervallo di confidenza al 95% (CI) (SPSS per Mac OS X versione 22.0, IBM Corporation, Armonk, New York, USA). I confronti tra i vari endpoint di follow-up e le misurazioni basali sono stati effettuati mediante un test t di Student per campioni appaiati per rilevare eventuali cambiamenti. Tutti i confronti statistici sono stati condotti al livello di significatività di 0.05. I pazienti sono stati utilizzati come unità statistica.

Risultati

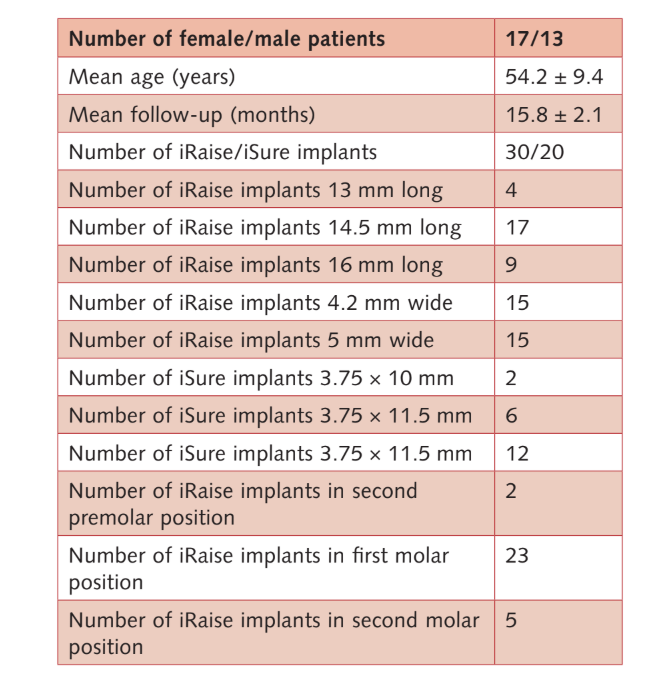

In totale, 33 pazienti sono stati selezionati per l'idoneità, ma tre hanno poi rifiutato di partecipare al protocollo di ricerca. Pertanto, 30 partecipanti consecutivi (17 donne, 13 uomini) con un'età media di 54.2 ± 9.4 anni (intervallo: 28–75) e grave atrofia del mascellare posteriore hanno subito un'elevazione transcrestale della membrana sinusale, inserimento di innesto osseo e posizionamento dell'impianto nel sito pianificato, senza deviazioni dal protocollo originale. Il follow-up medio è stato di 15.8 ± 2.1 mesi dopo il carico dell'impianto (intervallo: 12–18). Le principali caratteristiche dei pazienti e degli impianti sono riportate nella Tabella 2.

Un totale di 50 impianti sono stati posizionati (30 sistemi di impianti iRaise e 20 impianti iSure aggiuntivi. Un paziente ha abbandonato l'esame di follow-up a 1 anno dopo il carico (il paziente non voleva tornare per le valutazioni). Nessun impianto e nessuna protesi sono falliti durante il periodo di follow-up. Un paziente ha subito una piccola lacerazione della membrana che è stata sigillata con una spugna di collagene (Parasorb Cone, RESORBA Medical GmbH, Nürmberg, Germania). La procedura è stata interrotta e ripetuta con successo 2 mesi dopo. Non sono stati osservati altri eventi avversi intra-operatori o post-operatori.

Prima dell'inserimento dell'impianto, l'altezza media del cresto alveolare residuo era di 4.64 ± 0.86 mm (intervallo: 3.4–6.4 mm; IC 95%: 4.39 a 5.01 mm). Immediatamente dopo il posizionamento dell'impianto, l'altezza ossea era di 17.92 ± 2.63 mm (IC 95% 17.02 a 18.90). Un anno dopo il carico, l'altezza ossea è rimasta stabile, con un valore medio di 16.86 ± 3.13 mm (IC 95% 15.83 a 18.07). La differenza era di 1.09 ± 1.60 mm (IC 95% 0.00 a 1.16; P = 0.0010). Il guadagno osseo medio (iBH - aBH) rispetto al basale era di 12.15 ± 2.96 mm (IC 95% 11.22 a 13.38; P = 0.0000).

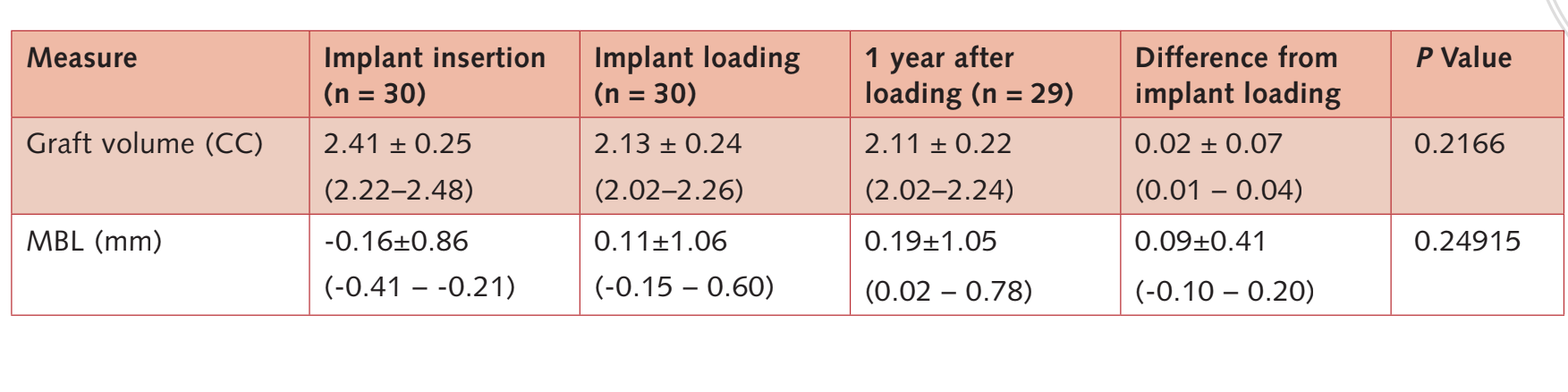

Il livello medio dell'osso marginale al posizionamento dell'impianto era di -0.16 ± 0.86 mm (IC 95% -0.41 a -0.21).

Al carico dell'impianto, il livello medio dell'osso marginale era di 0.11 ± 1.06 mm (IC 95% -0.15 a 0.60). Al follow-up a 1 anno dopo il carico, il MBL medio era di 0.19 ± 1.05 mm (IC 95% 0.02 a 0.78). La differenza rispetto al basale era di 0.36 ± 0.53 mm; IC 95% 0.08 a 0.47; P = 0.00095). I dati sono riportati nella Tabella 3.

La coppia media di inserimento al posizionamento dell'impianto era di 31.6 ± 8.1 Ncm (95% CI 29.9 a 35.7) (iChiro Pro, BienAir). Il valore medio di ISQ al posizionamento dell'impianto era di 65.2 ± 5.4 (95% CI 63.6 a 67.4) e aumentava durante il periodo di guarigione raggiungendo un valore medio di 73.6 ± 3.7 (95% CI 73.1 a 75.9; intervallo 62–79) alla connessione del moncone di guarigione (6 mesi dopo il posizionamento dell'impianto). La differenza era statisticamente significativa (8.4 ± 5.3; 95% CI 5.9 a 39.7; P = 0.0000).

Al posizionamento dell'impianto, 24 su 30 impianti presentavano innesto osseo sopra l'apice dell'impianto. In totale (n = 30), il valore medio era di 2.95 ± 2.56 mm (95% CI 2.18 a 4.0). Un anno dopo il carico, è stato osservato un innesto osseo medio sopra la parte superiore dell'apice in 23 impianti. In totale (n = 29), il valore medio era di 2.29 ± 2.41 mm (95% CI 1.22 a 2.98).

Il volume osseo al posizionamento dell'impianto era di 2.41 ± 0.25 CC (95% CI 2.22 a 2.48). Durante il periodo di guarigione sommerso di 6 mesi, è stata osservata una leggera contrazione ossea dell'11.3%. (2.13 ± 0.24 CC; 95% CI 2.02 a 2.26; differenza = 0.27 ± 0.25 CC; 95% CI 0.10 a 0.36; P = 0.0011). Durante il primo anno dopo il periodo di carico, l'innesto osseo è rimasto stabile (2. 11 ± 0.22 CC; 95% CI 2.02 a 2.24).

La differenza non era statisticamente significativa (0,02 ± 0,07 CC; 95% CI 0,01 a 0,04; P = 0,2166).

I dati sono riportati nella Tabella 3.

I pazienti hanno riferito le loro esperienze dopo l'intervento. Il valore medio del dolore era 0,52 ± 0,74 (intervallo 0–3); il valore medio del gonfiore era 0,27 ± 0,52 (intervallo 0–2); e il consumo medio di analgesici era 0,87 ± 4,94 compresse (intervallo 0–4).

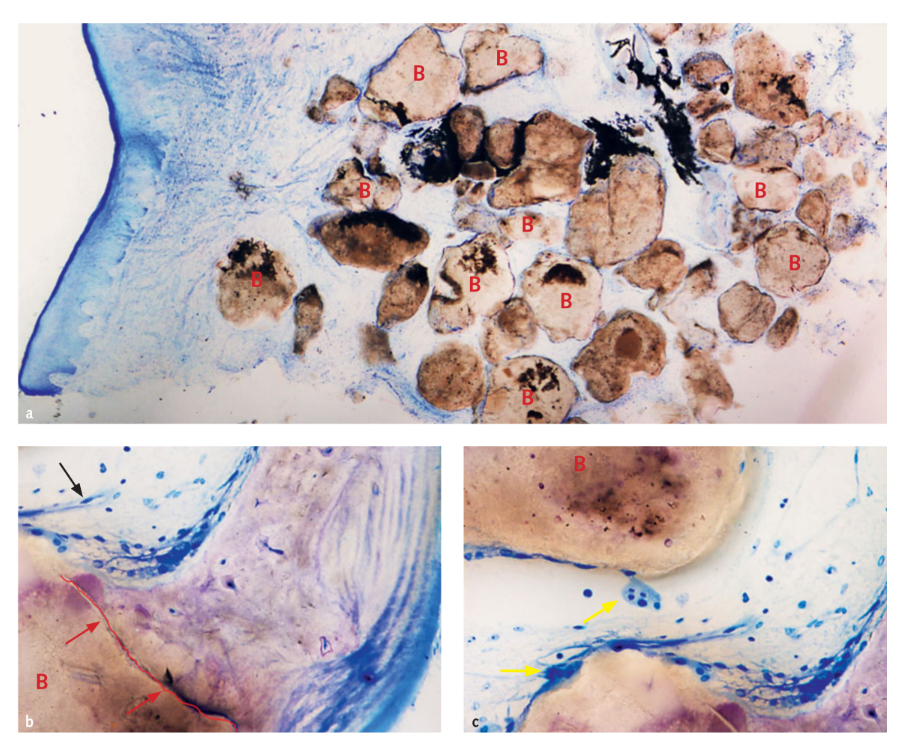

In tre casi in cui è stato posizionato un impianto aggiuntivo in fasi, è stato prelevato un campione di innesto per analisi istologiche. Le analisi morfologiche e istomorfometriche hanno mostrato che dopo 6 mesi di guarigione, tutti i campioni avevano una struttura normale senza la presenza di un infiltrato infiammatorio (Fig 10). Il biomateriale appariva circondato da una matrice mineralizzata indicativa di ampie aree di mineralizzazione sia a bassa (Fig 10a) che ad alta ingrandimento. Nella figura 10b, la microfotografia rivela il contatto ravvicinato tra l'innesto e la nuova matrice ossea. I vasi sanguigni erano evidenti negli spazi midollari presumibilmente per sostenere il tessuto durante le fasi di formazione e organizzazione (Figs 10b e 10c). Molte cellule ossee sono state rilevate, in particolare cellule simili agli osteoblasti ai bordi del nuovo osso trabecolare in stretto contatto con cellule osteoclasto durante la fase attiva di formazione e rimodellamento del nuovo osso (Fig 10c). L'analisi istomorfometrica ha mostrato le seguenti frazioni tissutali (%): osso (osso immaturo + osso maturo): 44,07% ± 4,91; biomateriale residuo: 23,98% ± 2,64; spazi midollari: 31,95% ± 3,16.

Discussione

L'obiettivo del presente studio prospettico era riportare i dati a 1 anno dopo il carico su un nuovo sistema di impianti che consente l'innesto del seno e il posizionamento dell'impianto simultaneamente utilizzando un approccio transcrestale. Poiché è stato progettato come uno studio di coorte prospettico, la principale limitazione è la mancanza di un gruppo di controllo. Tuttavia, il presente studio è uno dei primi a valutare i dati clinici e radiografici da una procedura di sollevamento del seno crestal utilizzando un impianto dedicato con un canale interno a forma di L 1 anno dopo il carico. Un'altra limitazione del presente studio potrebbe essere la tecnologia utilizzata per misurare la contrazione del volume osseo. Sebbene questa tecnologia consenta la sovrapposizione e la segmentazione di diversi volumi ossei, non sono presenti evidenze scientifiche. Pertanto, i dati devono essere interpretati con cautela.

Durante l'intero periodo di follow-up, nessun impianto è fallito e si è verificata solo una rottura della membrana, senza altri eventi avversi. Pertanto, la principale considerazione clinica di questo studio prospettico è che l'elevazione della membrana del seno può essere eseguita in modo sicuro utilizzando la pressione idraulica direttamente attraverso il canale dell'impianto, consentendo l'innesto osseo (anche attraverso il canale) e il posizionamento dell'impianto contemporaneamente. L'approccio presentato può essere eseguito con un minimo osseo residuo di 3 mm tra la cresta ossea e il pavimento del seno.

Secondo la recente revisione Cochrane di Esposito et al sui procedimenti di sollevamento del seno, l'uso di sostituti ossei è discutibile quando è presente più di 3 mm di altezza ossea. Tuttavia, una varietà di materiali per innesto, sia da soli che in combinazione, sono stati convalidati per un uso efficace nelle procedure di aumento del seno, inclusi osso autologo, osso allogenico, osso xenogenico e materiali alloplastici (ad es. idrossiapatite [HA], fosfato tricalcico beta [β-TCP]). Nel presente studio, è stata utilizzata una miscela del 60% di HA e del 40% di β-TCP. Un manoscritto intermedio che riportava i dati a 6 mesi dopo l'inserimento dell'impianto su 18 pazienti ha concluso che durante il periodo di guarigione si è verificata una contrazione fisiologica del 13,9% del volume originale dell'innesto. Il presente studio ha analizzato la dimensione complessiva del campione di 30 pazienti riportando una leggera contrazione ossea dell'11,3% durante il periodo di guarigione sommersa di 6 mesi. Successivamente, l'innesto osseo è rimasto stabile, con una contrazione dello 0,95%. Una recente revisione sistematica di Shanbhag et al sui procedimenti di aumento del seno eseguiti con un approccio laterale convenzionale ha riportato riduzioni nei volumi di aumento durante la guarigione precoce che vanno dal 18% al 22% quando si utilizzano sostituti ossei, senza differenze significative tra i materiali per innesto. In particolare, in uno studio controllato randomizzato di Kühl et al, nei primi 6 mesi di aumento del seno mascellare, il volume è diminuito del 15% per il fosfato di calcio bifasico (BCP, 60% di HA e 40% di β-TCP) e del 18% quando gli investigatori hanno aggiunto osso autologo particolato nel sito di prova, senza differenze statisticamente significative tra i due gruppi. Altri studi hanno confermato una riduzione del volume del materiale per innesto. Hatano et al hanno suggerito che l'osso autologo o il sostituto osseo ha una contrazione dimensionale in altezza del 20% fino a 2 anni. Sebbene l'osso autologo sia considerato lo standard d'oro secondo Wiltfang, molte preoccupazioni sono legate a una resorbimento imprevedibile osservato. Questa affermazione è stata confermata da Shanbhag et al in una revisione sistematica quando si utilizzavano blocchi di osso autologo che riducevano il volume del 45% nel tempo dopo 6-24 mesi. Gli stessi autori hanno confermato che l'osso bovino anorganico utilizzato da solo o in combinazione con osso autologo mostrava un cambiamento di volume del 15% al 21%, suggerendo una migliore stabilità del volume rispetto all'osso autologo da solo. I risultati di questi studi supportano le conclusioni di questo studio.

L'istologia ha mostrato che dopo 6 mesi i campioni erano caratterizzati dal 44,07% ± 4,91 di osso in diverse fasi di mineralizzazione, dal 23,98% ± 2,64 di particelle di innesto residue e dal 31,95% ± 3,16 di spazi midollari. Sebbene circa la metà del materiale innestato originale fosse ancora presente 6 mesi dopo la guarigione sommersa, i dati radiologici di uno studio preliminare precedente23 indicavano che la densità dell'innesto era significativamente migliorata da 322,0 ± 100,42 Unità di Hounsfield (HU) (intervallo: 177–449 HU; 95% CI: 246,4 a 377,6) a 1.062,0 ± 293,7 HU (intervallo: 573–1.489 HU; 95% CI: 876,12 a 1.259,88). Questa differenza era statisticamente significativa (740,0 ± 295,35 HU; intervallo: 324–1.231; 95% CI: 426,04 a 811,96; P = 0,0001).

Le Unità di Hounsfield si riferiscono a una scala D1-D5, che si basa sui valori della tomografia computerizzata medica e non sono completamente affidabili quando si tratta di scansioni CBCT. Tuttavia, secondo Cassetta et al, l'HU era pari ai valori di densità in grigio moltiplicati per un rapporto di conversione di 0,7. Pertanto, la ricerca preliminare precedente dello studio attuale indicava una densità media dell'innesto (Figura 11) comparabile a un valore D2 secondo la classificazione di Lekholm e Zarb. Inoltre, i dati clinici mostrano che la media ISQ al momento dell'inserimento dell'impianto era di 65,2 ± 5,4 (95% CI 63,6 a 67,4) e aumentava durante il periodo di guarigione raggiungendo il valore medio di 73,6 ± 3,7 (95% CI 73,1 a 75,9; intervallo 62–79). La differenza era statisticamente significativa (8,4 ± 5,3; 95% CI 5,9 a 39,7; P = 0,0000). Tutti questi dati sono in accordo con gli alti tassi di sopravvivenza degli impianti, senza fallimenti registrati durante l'intero periodo di follow-up.

Gli impianti corti sono stati suggeriti come un'alternativa alle procedure di sollevamento del seno. I vantaggi degli impianti corti includono un'operazione meno tecnicamente impegnativa, quindi potenzialmente meno complicazioni e un costo inferiore (nessun innesto osseo). I dati provenienti da diversi studi controllati randomizzati hanno mostrato che impianti corti da 4 a 8 mm potrebbero essere un'alternativa adatta, più semplice, più economica e più rapida rispetto a impianti più lunghi posizionati in osso aumentato. È stato anche dimostrato che le procedure di sollevamento del seno utilizzando la pressione idraulica forniscono un'alta prevedibilità nei risultati clinici, insieme a una morbidità estremamente bassa e a tessuti chirurgici accorciati. Pertanto, sia gli impianti corti che quelli più lunghi posizionati in concomitanza con l'elevazione idraulica del seno rappresentano opzioni di trattamento valide. Tuttavia, sono necessari studi controllati randomizzati e i periodi di follow-up sono ancora troppo brevi per trarre conclusioni definitive sul miglior trattamento per indicazioni specifiche.

Conclusioni

L'innalzamento del pavimento del seno può essere realizzato con successo con un approccio transcrestale utilizzando un sistema di impianti dedicato che consente l'elevazione idraulica della membrana di Schneider, l'iniezione di un materiale di innesto osseo fluido e il posizionamento simultaneo dell'impianto dentale, con un minimo disagio per il paziente. Durante la guarigione si è verificata una contrazione fisiologica del 11,3% del volume originale dell'innesto osseo. Successivamente, non è stata osservata alcuna ulteriore riduzione del volume dell'innesto. Sono necessari studi clinici a lungo termine per confermare questi risultati.

Marco Tallarico, David L Cochran, Erta Xhanari, Claudia Dellavia, Elena Canciani, Eitan Mijiritsky, Silvio Mario Meloni

Riferimenti

- Nickenig HJ, Wichmann M, Zoller JE, Eitner S. Elevazione laterale del seno mascellare minimamente invasiva basata su 3-D in un'unica fase: uno studio pilota clinico randomizzato prospettico con valutazione cieca delle variazioni visibili del volume dei tessuti molli facciali postoperatori. J Craniomaxillofac Surg 2014;42:890–895.

- Bechara S, Kubilius R, Veronesi G, Pires JT, Shibli JA, Mangano FG. Impianti dentali corti (6 mm) rispetto all'innalzamento del pavimento del seno e posizionamento di impianti dentali più lunghi (≥10 mm): uno studio controllato randomizzato con follow-up di 3 anni. Clin Oral Implants Res 2016 Jul 12. doi: 10.1111/clr.12923. [Epub ahead of print].

- Katranji A, Fotek P, Wang HL. Complicazioni dell'innalzamento del seno: eziologia e trattamento. Implant Dent 2008;17:339–349.

- Tatum H Jr. Ricostruzioni implantari mascellari e del seno. Dent Clin North Am 1986;30:207–229.

- Boyne PJ, James RA. Innesto del pavimento del seno mascellare con midollo e osso autogeno. J Oral Surg 1980;38:613–616.

- Misch CE. Innalzamento del seno mascellare per impianti endostali. Piani di trattamento alternativi organizzati. Int J Oral Implantol 1987;4:49–58.

- Smiler DG, Holmes RE. Procedura di sollevamento del seno utilizzando idrossiapatite porosa: un rapporto preliminare. J Oral Implantol 1987;13:239–253.

- Wood R, Moor P. Innesto del seno mascellare con osso autogeno prelevato intraoralmente prima del posizionamento dell'impianto. Int J Oral Maxillofac Implants 1988;3:209–214.

- Kent JN, Block MS. Innesto osseo del pavimento del seno mascellare e posizionamento di impianti rivestiti in idrossiapatite. J Oral Maxillofac Surg 1989;47:238–242.

- Misch CE, Dietsh F. Materiali per innesto osseo in odontoiatria implantare. Implant Dent 1993;2:158–167.

- Better H, Slavescu D, Barbu H, Cochran DL, Chaushu G. Dispositivo per impianto di sollevamento del seno minimamente invasivo: risultati preliminari di uno studio multicentrico di sicurezza ed efficacia. Clin Implant Dent Relat Res 2014;16:520–526.

- Johansson B, Grepe A, Wannfors K, Hirsch JM. Uno studio clinico sui cambiamenti nel volume degli innesti ossei nella mascella atrofica. Dentomaxillofac Radiol 2001;30:157–161.

- Hallman M, Sennerby L, Zetterqvist L, Lundgren S. Uno studio prospettico di follow-up di 3 anni su protesi fisse supportate da impianti in pazienti sottoposti a innalzamento del pavimento del seno mascellare con una miscela 80:20 di osso bovino deproteinizzato e osso autogeno: analisi clinica, radiografica e di frequenza di risonanza. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34:273–280.

- Wanschitz F, Figl M, Wagner A, Rolf E. Misurazione delle variazioni di volume dopo innalzamento del pavimento del seno con un idrossiapatite psicogena. Int J Oral Maxillofac Implants 2006;21:433–438.

- Kirmeier R, Payer M, Wehrschuetz M, Jakse N, Platzer S, Lorenzoni M. Valutazione delle variazioni tridimensionali dopo innalzamento del pavimento del seno con diversi materiali di innesto. Clin Oral Implants Res 2008;19:366–372.

- Klijn RJ, van den Beucken JJ, Bronkhorst EM, Berge SJ, Meijer GJ, Jansen JA. Valore predittivo delle dimensioni della cresta sulla riassorbimento dell'innesto osseo autologo nella chirurgia di innalzamento del seno mascellare in fasi utilizzando Cone-Beam CT. Clin Oral Implants Res 2012;23:409–415.

- Umanjec-Korac S, Wu G, Hassan B, Liu Y, Wismeijer D. Un'analisi retrospettiva del tasso di riassorbimento dell'osso bovino deproteinizzato come materiale di innesto per seno mascellare su tomografia computerizzata a fascio conico. Clin Oral Implants Res 2014;25:781–785.

- Meloni SM, Jovanovic SA, Lolli FM, Cassisa C, De Riu G, Pisano M, Lumbau A, Luglie PF, Tullio A. Innesto dopo sollevamento del seno con solo osso bovino anorganico rispetto a una miscela 50:50 di osso bovino anorganico e osso autologo: risultati di uno studio pilota randomizzato a un anno. Br J Oral Maxillofac Surg 2015;53:436–441.

- Frayssinet P, Trouillet JL, Rouquet N, Azimus E, Autefage A. Osseointegrazione di ceramiche di fosfato di calcio macroporoso con una diversa composizione chimica. Biomaterials 1993;14:423–429.

- Daculsi G, Laboux O, Malard O, Weiss P. Stato attuale delle bioceramiche di fosfato di calcio bifasico. J Mater Sci Mater Med 2003;14:195–200.

- Le Nihouannen D, Saffarzadeh A, Aguado E, Goyenvalle E, Gauthier O, Moreau F, Pilet P, Spaethe R, Daculsi G, Layrolle P. Proprietà osteogeniche delle ceramiche di fosfato di calcio e dei compositi a base di colla di fibrina. J Mater Sci Mater Med 2007;18:225–235.

- Esposito M, Felice P, Worthington HV. Interventi per la sostituzione dei denti mancanti: procedure di innalzamento del seno mascellare. Cochrane Database Syst Rev 2014;13:CD008397.

- Tallarico M, Meloni SM, Xhanari E, Pisano M, Cochran DL. Procedura di innalzamento del seno minimamente invasiva utilizzando un dispositivo per impianto di sollevamento del seno idraulico dedicato: uno studio prospettico su casi clinici, radiologici e risultati centrati sul paziente. Int J Periodontics Restorative Dent 2017;37:125–135.

- Tallarico M, Better H, De Riu G, Meloni SM. Un nuovo sistema di impianto dedicato all'elevazione idraulica della membrana di Schneider e all'innesto osseo simultaneo: uno studio clinico retrospettivo fino a 45 mesi. J Craniomaxillofac Surg. 2016;44:1089–1094.

- Shanbhag S, Shanbhag V, Stavropoulos A. Variazioni di volume degli innalzamenti del seno mascellare nel tempo: una revisione sistematica. Int J Oral Maxillofac Implants 2014;29:881–892.

- Kühl S, Payer M, Kirmeier R, Wildburger A, Acham S, Jakse N. L'influenza dell'osso autologo particolato sulla stabilità volumetrica precoce degli innesti del seno mascellare con fosfato di calcio bifasico: uno studio clinico randomizzato. Clin Implant Dent Relat Res 2015;17:173–178.

- Hatano N, Shimizu Y, Ooya K. Una valutazione radiografica clinica a lungo termine delle variazioni di altezza dell'innesto dopo l'innalzamento del pavimento del seno mascellare con una miscela di osso autogeno/xenograft 2:1 e posizionamento simultaneo di impianti dentali. Clin Oral Implants Res 2004;15:339–345.

- Wiltfang J, Schultze-Mosgau S, Nkenke E, Thorwarth M, Neukam FW, Schlegel KA. Aumento onlay rispetto a procedura di sollevamento del seno nel trattamento della mascella severamente riassorbita: uno studio longitudinale comparativo di 5 anni. Int J Oral Maxillofac Surg 2005;34:885–889.

- Lekholm U, Zarb GA. Selezione e preparazione del paziente. In: Brånemark PI, Zarb GA, Albrektsson T, editors. Protesi integrate nei tessuti: osseointegrazione in odontoiatria clinica. Chicago: Quintessence Publishing Co. 1985;1–356.

- Cassetta M, Stefanelli LV, Pacifici A, Pacifici L, Barbato E. Quanto è accurato il CBCT nella misurazione della densità ossea? Uno studio comparativo in vitro CBCT-CT. Clin Implant Dent Relat Res 2014;16:471–478.

- Esposito M, Pellegrino G, Pistilli R, Felice P. Riabilitazione delle mascelle posteriori atrofizzate edentule: protesi supportate da impianti corti da 5 mm o da impianti più lunghi in osso aumentato? Risultati a un anno da uno studio clinico randomizzato pilota. Eur J Oral Implantol 2011;4:21–30.

- Pistilli R, Felice P, Cannizzaro G, Piatelli M, Corvino V, Barausse C, Buti J, Soardi E, Esposito M. Mascelle posteriori atrofizzate riabilitate con protesi supportate da impianti lunghi 6 mm e larghi 4 mm o da impianti più lunghi in osso aumentato. Risultati a un anno post-carico da uno studio clinico randomizzato pilota. Eur J Oral Implantol 2013;6:359–372.

- Pistilli R, Felice P, Piattelli M, Gessaroli M, Soardi E, Barausse C, Buti J, Corvino V. Mascelle posteriori atrofizzate riabilitate con protesi supportate da impianti 5 x 5 mm con una nuova superficie in titanio incorporata di calcio nano-strutturato o da impianti più lunghi in osso aumentato. Risultati a un anno da uno studio clinico randomizzato controllato. Eur J Oral Implantol 2013;6:343–357.

- Gulje FL, Raghoebar GM, Vissink A, Meijer HJ. Corone singole nella mascella posteriore riassorbita supportate da impianti da 6 mm o da impianti da 11 mm combinati con chirurgia di elevazione del pavimento del seno: uno studio controllato randomizzato di 1 anno. Eur J Oral Implantol 2014;7:247–255.

- Esposito M, Barausse C, Pistilli R, Sammartino G, Grandi G, Felice P. Impianti corti rispetto all'aumento osseo per posizionare impianti più lunghi in mascelle atrofizzate: risultati a un anno post-carico di uno studio clinico randomizzato pilota. Eur J Oral Implantol 2015;8:257–268.

- Esposito M, Pistilli R, Barausse C, Felice P. Risultati di tre anni da uno studio controllato randomizzato che confronta protesi supportate da impianti lunghi 5 mm o da impianti più lunghi in osso aumentato in mascelle posteriori atrofizzate edentule. Eur J Oral Implantol 2014;7:383–395.