Risultati del trattamento con impianti dentali in pazienti in terapia attiva con alendronato: risultati di follow-up a 3 anni di uno studio osservazionale prospettico multicentrico

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua EN (link per leggerlo) .

Astratto

Obiettivo: Valutare i dati clinici e radiografici a 3 anni di protesi dentali fisse supportate da impianti consegnate a pazienti che avevano assunto alendronato 35–70 mg settimanali per almeno 3 anni prima dell'inserimento dell'impianto.

Materiali e Metodi: Quaranta pazienti consecutivi trattati con bisfosfonati orali e che necessitavano di una riabilitazione supportata da impianti sono stati reclutati in due centri privati tra gennaio 2008 e dicembre 2011. Gli impianti sono stati inseriti attraverso un approccio minimamente invasivo sotto trattamento antibatterico e antibiotico, 6 mesi dopo l'interruzione dell'assunzione di alendronato. Dopo 4 mesi di guarigione sommersa, gli impianti sono stati sottoposti a carico protesico. La manutenzione dell'igiene e le valutazioni cliniche sono state programmate ogni 4 mesi per 3 anni. I parametri di esito erano i seguenti: successo dell'impianto e protesi, tassi di sopravvivenza, eventuali complicazioni cliniche osservate, rimodellamento osseo marginale, profondità della sonda e sanguinamento alla sondaggio.

Risultati: Alla fine dello studio, otto pazienti hanno abbandonato. La dimensione finale del campione è risultata in 32 pazienti parzialmente o completamente edentuli (32 femmine; età media 64,6 anni) con 98 impianti sommersi. In un solo paziente, l'impianto mascellare ha fallito durante il periodo di guarigione. Nessuna protesi è fallita durante l'intero follow-up e non sono state registrate complicazioni maggiori. Il successo degli impianti e delle protesi ha portato a un tasso di sopravvivenza complessivo del 98, 98% e 100%, rispettivamente. La perdita ossea marginale media a tre anni è stata di 1,35 ± 0,21 (CI 95% 1,24–1,38). Sono stati trovati parametri di tessuto molle di successo attorno a tutti gli impianti.

Conclusioni: La terapia con bisfosfonati orali non sembra influenzare significativamente la sopravvivenza e il successo degli impianti in caso di selezione accurata del tempo di trattamento, approccio chirurgico minimamente invasivo e follow-up costante. Sono necessari ulteriori studi prospettici che coinvolgano campioni più ampi e durate di follow-up più lunghe per confermare questi risultati.

Introduzione

L'osteoporosi è una malattia scheletrica sistemica progressiva caratterizzata da bassa massa ossea e deterioramento microarchitettonico del tessuto osseo, con un conseguente aumento della fragilità ossea e della suscettibilità a fratture (Kanis et al. 2008). Il trattamento medico più comune per l'osteoporosi prevede l'uso di bisfosfonati (BP) (Bernabei et al. 2014). Nel 2009, la Food and Drug Administration ha approvato l'iniezione annuale di acido zoledronico per la prevenzione dell'osteoporosi nelle popolazioni in menopausa (Khosla 2009). I bisfosfonati sono analoghi stabili dei pirofosfati inorganici naturalmente presenti e sono classificati come farmaci anti-riassorbitivi (Fleisch et al. 1966), utilizzati per ridurre l'attività degli osteoclasti, prevenire il riassorbimento osseo e ridurre il suo turnover (Reszka & Rodan 2004). Sono comunemente usati per trattare malattie che influenzano il metabolismo osseo, inclusi il mieloma multiplo, l'ipercalcemia secondaria causata da tumori maligni, le metastasi ossee in tumori prostatici o mammari metastatici, la malattia di Paget, così come l'osteoporosi (Sarzi Amadè et al. 2008).

L'azione di un BP dipende dalla struttura chimica del farmaco. Tradizionalmente, i BP sono divisi in farmaci non contenenti azoto (non-N-BP) e contenenti azoto (N-BP). I bisfosfonati non azotati vengono metabolizzati nella cellula in composti che sostituiscono il gruppo pirofosfato terminale dell'ATP, formando una molecola non funzionale che compete con l'adenosina trifosfato (ATP) nel metabolismo energetico cellulare. L'osteoclasto inizia l'apoptosi e muore, portando a una diminuzione complessiva della degradazione dell'osso. L'aggiunta di un gruppo amminico alla fine di una catena laterale aumenta la potenza del farmaco; tuttavia, il meccanismo dei BP contenenti azoto è meno noto. Secondo Reszka & Rodan (2004), i N-BP inibiscono l'enzima farnesil diphosphate sintasi del percorso di biosintesi del colesterolo e interrompono il percorso di ramificazione dell'isoprenilazione, che inibisce le proteine e altri fattori che svolgono un ruolo limitante nella riassorbimento osseo da parte degli osteoclasti. I N-BP si accumulano in massima concentrazione nella matrice ossea e negli osteoclasti, principalmente durante le prime 24–48 ore di trattamento. Il risultato finale è la disfunzione cellulare degli osteoclasti e la morte (Jones et al. 2001). L'inibizione risultante del normale riassorbimento osseo porta a una riduzione del turnover osseo, un aumento della densità ossea, un miglioramento della mineralizzazione e una riduzione del rischio di frattura (Jones et al. 2001).

L'alendronato è un bisfosfonato contenente azoto che è stato ampiamente utilizzato per il trattamento dell'osteoporosi (Tsetsenekou et al. 2012). Gli effetti dell'alendronato somministrato localmente e/o sistemicamente sull'osseointegrazione sono stati ampiamente valutati con esperimenti condotti sugli animali (Abtahi et al. 2013). Tuttavia, secondo un gruppo di lavoro istituito dalla American Society for Bone and Mineral Research, ci sono poche informazioni disponibili sugli effetti collaterali degli N-BP orali (Kos et al. 2010).

Due recenti revisioni sistematiche della letteratura suggeriscono che l'assunzione di BPs orali non ha influenzato i tassi di sopravvivenza degli impianti a breve termine (1–4 anni), anche quando si sono verificate complicazioni (Madrid & Sanz 2009; Ata-Ali et al. 2014). Tuttavia, mancano ancora studi prospettici che riportino i tassi di sopravvivenza e successo degli impianti. Poiché non sono state ancora rilasciate linee guida universalmente accettate, la gestione clinica dell'ONJ correlata ai bisfosfonati rimane controversa (Rupel et al. 2014). Dal 2003, sono stati pubblicati rapporti sulla necrosi delle ossa mascellari che potrebbero essere associati alla somministrazione di bisfosfonati (Hasegawa et al. 2012). C'è stata discussione riguardo ai rischi associati all'esecuzione di procedure chirurgiche orali, in particolare innesti ossei e posizionamento di impianti, su pazienti che assumono BPs orali (Sarzi Amadè et al. 2008; Memon et al. 2012; Kwon et al. 2014). Gli stessi autori hanno concluso che la prevenzione dell'ONJ correlata ai BP non è completamente possibile, ma procedure preventive non invasive potrebbero aiutare a ridurne l'incidenza (Sarzi Amadè et al. 2008; Memon et al. 2012; Kwon et al. 2014). L'American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons raccomanda che i pazienti sospendano i BPs 3 mesi prima e 3 mesi dopo l'intervento chirurgico orale, se possibile, specialmente se un paziente ha utilizzato BPs per oltre 3 anni (Ruggiero et al. 2009; Allen & Ruggiero 2014). Per i pazienti con una storia di trattamento con bisfosfonati orali superiore a 3 anni e quelli che ricevono un trattamento concomitante con prednisone, dovrebbero essere considerati test aggiuntivi e opzioni di trattamento alternative (Grant et al. 2008).

Lo scopo di questo studio osservazionale prospettico multicentrico era presentare i dati a 3 anni su impianti e tassi di sopravvivenza e successo protesico e perdita ossea peri-impiantare dopo l'inserimento di una protesi dentale fissa supportata da impianti consegnata a pazienti in trattamento con bisfosfonati orali (alendronato 70 mg compresse una volta a settimana o 5–10 mg una volta al giorno) per almeno 3 anni prima dell'inserimento dell'impianto. Questo studio ha seguito le linee guida STROBE (Strengthening the Reporting of Observational studies in Epidemiology).

Materiali e metodi

Progettazione dello studio

Questo studio osservazionale prospettico multicentrico è stato progettato per valutare l'esito clinico e radiologico della protesi dentale fissa supportata da impianti consegnata a pazienti in trattamento con alendronato 70 mg compresse una volta a settimana o 5–10 mg una volta al giorno, per almeno 3 anni prima dell'inserimento dell'impianto. Quaranta pazienti sono stati selezionati e trattati in due centri privati (20 a Roma, 20 a Sassari, Italia), tra gennaio 2008 e dicembre 2011. Due clinici esperti hanno eseguito tutte le procedure di impianto e protesiche. L'indagine è stata condotta secondo i principi contenuti nella Dichiarazione di Helsinki del 1964 per la ricerca biomedica che coinvolge soggetti umani, come modificata nel 2008. I pazienti sono stati informati sulle procedure cliniche, sui materiali da utilizzare, sui benefici, sui potenziali rischi e complicazioni, nonché sulle valutazioni di follow-up richieste per la sperimentazione clinica, e hanno dato il loro consenso scritto a partecipare a questo studio.

Qualsiasi paziente sano <90 anni, di età superiore ai 18 anni al momento dell'inserimento dell'impianto, che necessitava di una protesi supportata da impianti è stato invitato a partecipare all'indagine in ordine consecutivo. I pazienti sono stati inclusi nello studio dopo aver soddisfatto i criteri di inclusione e non aver soddisfatto alcuno dei criteri di esclusione.

I criteri di esclusione erano i seguenti:

- Controindicazioni mediche generali (American Society of Anesthesiologist, ASA, classe III o IV) e/o psichiatriche;

- Gravidanza o allattamento;

- Abuso di alcol o droghe;

- Fumare pesantemente (>10 sigarette/giorno);

- Terapia radioterapica nella regione della testa o del collo negli ultimi 5 anni;

- Attività parafunzionale alta e moderata;

- Assenza di denti/protesi nell'arcata opposta;

- Parodontite non trattata;

- Impianti post-estrattivi;

- Sanguinamento dell'intera bocca e indice di placca dell'intera bocca superiore o uguale al 25%;

- Altezza <10 mm e larghezza di 5 mm di osso per consentire impianti;

- Non disponibilità per controlli regolari.

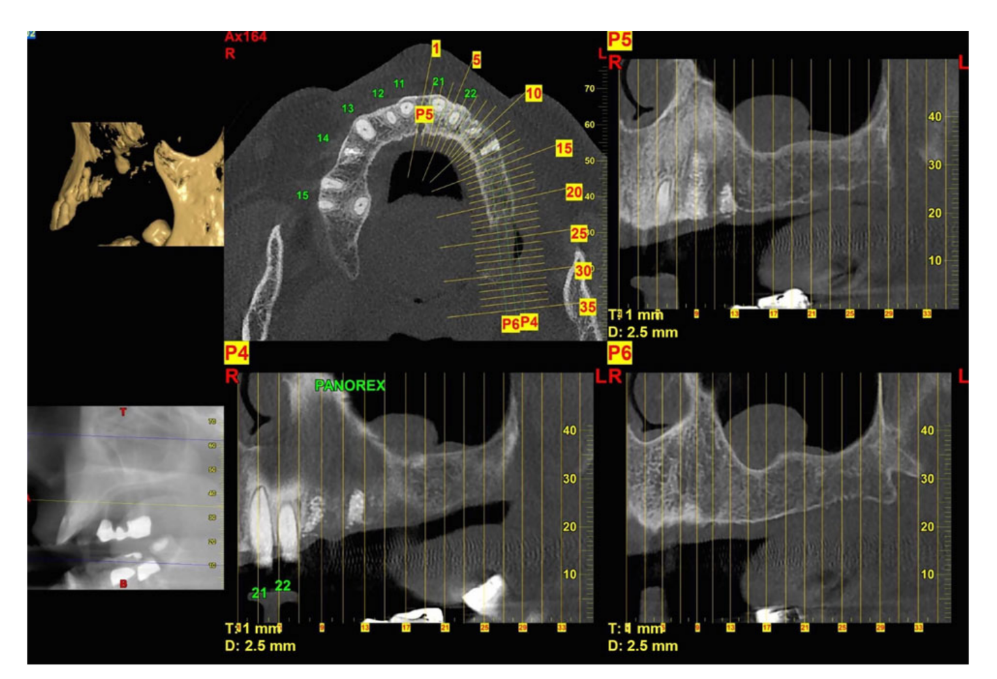

Tutti i pazienti sono stati trattati secondo un protocollo diagnostico e terapeutico a due fasi (Fig. 1). I passaggi diagnostici sono i seguenti:

- Anamnesi;

- Esame clinico e fotografie;

- Esame radiografico comprensivo di radiografie peri-apicali e panoramiche, tomografia computerizzata (TC) o tomografia computerizzata a fascio conico (CBCT);

- Esame parodontale (sondaggio e misurazione degli indici di salute orale);

- Documentazione fotografica;

- Informazioni al paziente (farmaci da assumere e possibili conseguenze).

Procedure cliniche

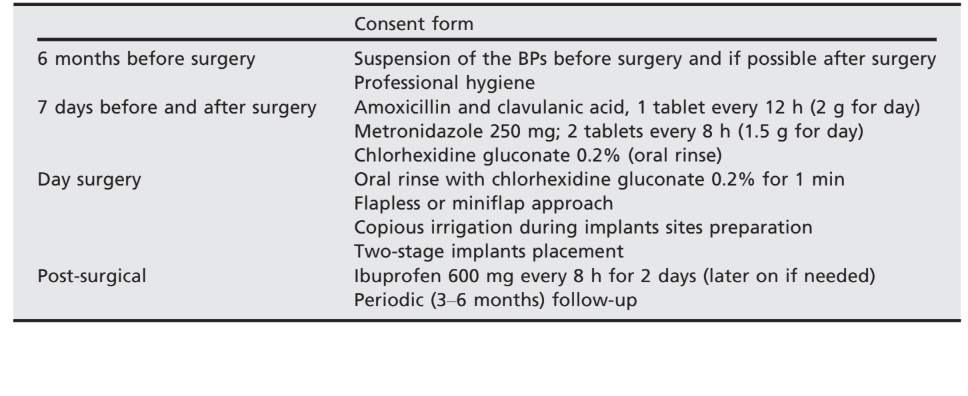

Protocollo terapeutico (Tabella 1):

- Igiene professionale;

- Eliminazione di tutti i focolai infettivi (radici residue, carie, terapia parodontale):

- trattamento non restaurativo-chirurgico di tutti i denti compromessi o con una prognosi sfavorevole;

- trattamento restaurativo dei denti colpiti da carie;

- trattamento parodontale e terapia di supporto;

- valutazione dell'adeguatezza delle protesi rimovibili e fisse. In particolare, è stata valutata la tenuta delle strutture protesiche e la stabilità della protesi rimovibile, che devono essere atraumatiche.

Alla fine della fase di prevenzione, i pazienti sono stati motivati a seguire un protocollo scrupoloso di igiene orale domestica e a rispettare i richiami professionali.

Due chirurghi esperti (MT & SMM) hanno eseguito tutte le interventi. Quando pianificato, l'estrazione atraumatica dei denti è stata eseguita almeno 8 settimane prima dell'inserimento dell'impianto. Le corone dei denti pluriradicolati sono state sezionate. Le radici sono state quindi rimosse singolarmente e, se necessario, con l'ausilio di un periotomo. Le cavità di estrazione residue sono state accuratamente debride di tessuto di granulazione e fibre residue del legamento parodontale con curette.

Il protocollo pre-chirurgico prevedeva la sospensione dei BPs 6 mesi prima dell'intervento e fino alla completa guarigione 4–6 mesi dopo l'installazione dell'impianto. Gli antibiotici sono stati somministrati profilatticamente 7 giorni prima dell'intervento e continuati per 7 giorni (Sarzi Amadè et al. 2008):

- Amoxicillina e acido clavulanico, una compressa ogni 12 h (2 g al giorno);

- Metronidazolo 250 mg; due compresse ogni 8 h (1,5 g al giorno).

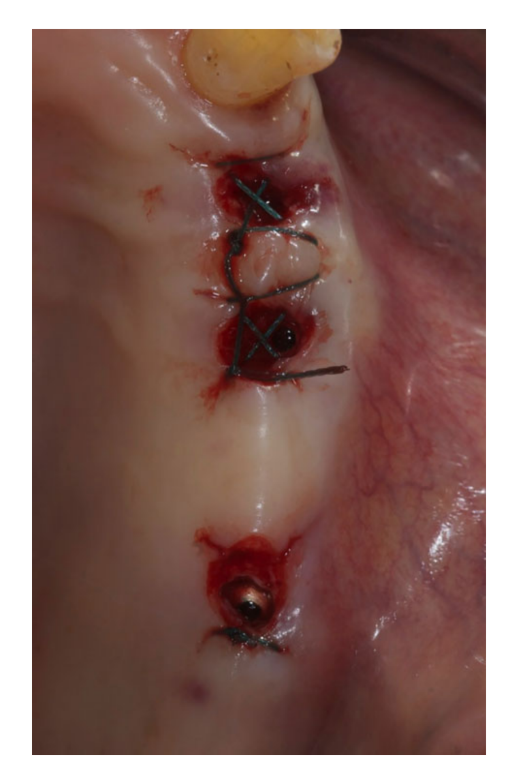

Prima dell'inizio dell'intervento, i pazienti hanno sciacquato con collutorio di clorexidina allo 0,2% per 1 min. L'anestesia locale è stata indotta utilizzando una soluzione di articaine al 4% con epinefrina 1 : 100.000 (Ubistein; 3M Italy SpA, Milano, Italia). Gli impianti sono stati posizionati nei siti anatomici pianificati utilizzando un approccio senza lembo o un approccio a minilembi, (Fig. 2). La densità ossea è stata valutata durante la fase di perforazione in base all'esperienza e alla sensazione del clinico, ed era basata sulla classificazione di Lekholm e Zarb (Brånemark et al. 1985). Ogni trapano è stato utilizzato sotto abbondante irrigazione secondo il protocollo raccomandato dal produttore. La piattaforma dell'impianto è stata posizionata a livello del cresta alveolare o leggermente al di sotto nell'area estetica.

Dopo l'inserimento dell'impianto, tutti i pazienti hanno ricevuto raccomandazioni orali e scritte riguardo ai farmaci, alla manutenzione dell'igiene orale e alla dieta. Il trattamento analgesico post-chirurgico è stato effettuato con ibuprofene 100 mg, somministrato ogni 8 ore per 2 giorni dopo l'intervento, e successivamente se necessario. I pazienti sono stati istruiti a sciacquare con collutorio a base di clorexidina 0,2% due volte al giorno senza spazzolare l'area dell'impianto fino alla rimozione dei punti (10–14 giorni dopo).

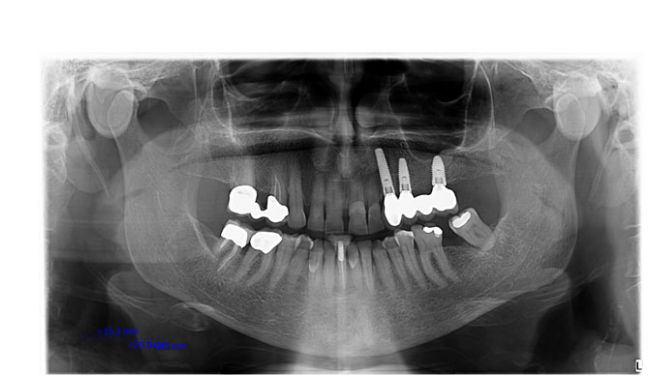

Tutti gli impianti sono stati posizionati sommersi. Gli impianti sono stati esposti 3 mesi dopo l'inserimento (Figs 3 e 4). Sono state prese impronte con tray aperto utilizzando un materiale poliuretano (ImpregumTM, 3M ESPE, Seefeld, Germania) con un tray aperto personalizzato (Diatray Top, Dental Kontor, Stockelsdorf, Germania). Al momento della consegna della protesi (Figs 5 e 6), è stata effettuata una regolazione dell'occlusione e le restaurazioni sono state avvitate o cementate utilizzando un cemento a base di ossido di zinco privo di eugenolo (Temp Bond NE, Kerr Corporation, Orange, CA, USA) 12 settimane dopo il primo intervento, secondo un protocollo di carico convenzionale (Gallucci et al. 2013). Le visite di follow-up sono state programmate 1–6 mesi e poi annualmente fino a 3 anni di funzionamento (Fig. 7). Ad ogni visita di follow-up, è stata effettuata una regolazione occlusale della protesi dentale se necessario. I pazienti hanno subito una pulizia professionale da parte di un igienista dentale ogni 4–6 mesi. Le radiografie periapicali sono state ottenute annualmente dopo la consegna della protesi definitiva con lo stesso portaincudine personalizzato Rinn (Rinn, Elgin, IL, USA).

Indicatori di esito

Gli indicatori di esito primari erano i tassi di successo e sopravvivenza degli impianti. Ad ogni esame di follow-up, gli impianti sono stati esaminati per l'integrazione dei tessuti secondo i rigorosi parametri definiti da Buser et al. (1990). In particolare, l'integrazione è stata considerata riuscita se sono stati soddisfatti i seguenti parametri: (1) assenza di infezione peri-implantare ricorrente con suppurazione; (2) assenza di lamentele soggettive persistenti come dolore, sensazione di corpo estraneo e/o disestesia, (3) assenza di radiolucenza continua attorno all'impianto e (4) assenza di qualsiasi mobilità dell'impianto rilevabile. Questi criteri si sono dimostrati efficaci nel definire il successo di un sistema di impianti e nella valutazione dei risultati a lungo termine negli studi clinici. Il successo della protesi è stato valutato seguendo una modifica dei criteri di valutazione, suggerita dalla California Dental Association (CDA (Associazione CD 1976)).

I risultati secondari sono stati i seguenti: eventuali complicazioni chirurgiche e protesiche verificatesi durante l'intero follow-up, perdita ossea marginale, profondità della sonda (PPD) e sanguinamento alla sonda (BOP).

- Complicazioni: Sono state considerate eventuali complicazioni tecniche (frattura del telaio e/o del materiale di rivestimento, allentamento delle viti, ecc.) e/o biologiche (dolore, gonfiore, suppurazione, ecc.).

- Perdita ossea marginale: La distanza tra il margine coronale più alto del collare dell'impianto e il punto coronale più alto del contatto osso-impianto è stata considerata come livello osseo marginale (MBL). L'MBL attorno agli impianti è stato valutato su radiografie digitali intraorali effettuate con la tecnica di parallelismo utilizzando un supporto per film (Rinn XCP, Dentsply, Elgin, IL, USA) al momento dell'inserimento dell'impianto (baseline) e dopo 12, 24 e 36 mesi. Le radiografie sono state accettate o rifiutate per la valutazione in base alla chiarezza dei filetti dell'impianto. Tutte le radiografie leggibili sono state visualizzate in un programma di analisi delle immagini (DFW2.8 per windows, Soredex, Tuusula, Finlandia) su uno schermo LCD da 24 pollici (iMac, Apple, Cupertino, CA, USA) e valutate in condizioni standardizzate (SO 12646:2004). Il software è stato calibrato per ogni singola immagine utilizzando la distanza nota del diametro o della lunghezza dell'impianto. Le misurazioni del livello della cresta ossea mesiale e distale adiacente a ciascun impianto sono state effettuate con una precisione di 0,1 mm e mediate a livello del paziente.

- PPD e BoP sono stati misurati da un operatore cieco con una sonda parodontale (PCP-UNC 15; Hu-Friedy Manufacturing, Chicago, IL, USA) a 6, 12, 24 e 36 mesi. Sono stati raccolti tre valori vestibolari e tre linguali per ciascun impianto e mediati a livello del paziente.

Due dentisti indipendenti e completamente ciechi (LC ed EX) per ciascun centro hanno valutato il tasso di sopravvivenza e successo degli impianti e delle protesi. Le complicazioni sono state valutate e trattate dai clinici curanti (MT e SMM) che non erano ciechi. La perdita ossea marginale (DMBL) è stata valutata da un radiologo indipendente. Un igienista indipendente ha eseguito tutte le misurazioni parodontali.

Analisi statistica

L'analisi statistica è stata eseguita per parametri numerici come il livello osseo marginale e i parametri dei tessuti molli utilizzando SPSS per Mac OS X versione 22.0 (SPSS, Chicago, IL, USA). È stata eseguita un'analisi descrittiva utilizzando la deviazione standard media (SD) e la mediana con intervallo di confidenza (CI) al 95%. I tassi di sopravvivenza e successo cumulativi sono stati calcolati utilizzando gli impianti e le protesi come unità statistica delle analisi. Le differenze dei livelli ossei marginali medi tra i follow-up, mediati a livello del paziente, sono state confrontate mediante il test dei ranghi firmati di Wilcoxon per campioni abbinati. Il livello di significatività statistica è stato fissato a 0,05. I confronti tra i centri sono stati effettuati mediante analisi della varianza unidirezionale (ANOVA).

Risultati

Alla fine dello studio, otto pazienti (20%) con 18 impianti (15.5%) hanno abbandonato. Un paziente del centro di Roma è deceduto a causa di un cancro epatico. Cinque pazienti (due al centro di Roma e tre al centro di Sassari) avevano gravi problemi di salute non correlati alla terapia con impianti dentali, quindi non hanno potuto presentarsi agli esami di follow-up programmati. Due pazienti si sono trasferiti all'estero. Tuttavia, sulla base di un'intervista telefonica, tutti questi pazienti avevano i loro impianti in funzione senza complicazioni correlate ai pazienti (dolore, gonfiore). La dimensione finale del campione è risultata in un totale di 98 impianti con superficie ossidata ruvida e design dell'impianto a corpo conico (NobelReplace, Nobel Biocare AB) che sono stati posizionati in 32 pazienti edentuli consecutivi (32 femmine) con un'età media di 64.6 (intervallo 46–80). Ogni centro ha trattato lo stesso numero di 16 pazienti. Ogni paziente è stato seguito per ≥3 anni di funzione (intervallo 36–72 mesi; media 47.6 mesi). Non ci sono state apparenti squilibri di base tra i due gruppi a parte un numero maggiore di impianti più lunghi utilizzati dal centro di Roma e la presenza di più casi trattati utilizzando la chirurgia assistita da computer basata su template nel centro della Sardegna. Non si è verificata alcuna deviazione dal protocollo originale. Tutti i dati raccolti sono stati inclusi nell'analisi statistica.

- Uno dei 98 impianti (1,02%) è fallito durante il periodo di guarigione, prima della consegna delle protesi finali, risultando in un tasso di sopravvivenza cumulativa degli impianti del 98,98% al follow-up di 3 anni. L'unico fallimento dell'impianto si è verificato in un paziente del centro Sardegna (impianto a piattaforma stretta lungo 10 mm). L'impianto non è stato sostituito.

- All'esame di follow-up di 3 anni, nessuna delle protesi definitive era fallita, risultando in un tasso di sopravvivenza protesica cumulativa del 100%.

- Nessuna complicazione protesica è stata osservata. Non sono state registrate complicazioni biologiche maggiori. Tre pazienti hanno presentato infiammazione mucosale peri-implantare con BoP dopo 6 mesi. Un miglioramento dell'igiene orale ha ridotto l'infiammazione peri-implantare, senza alcun intervento chirurgico.

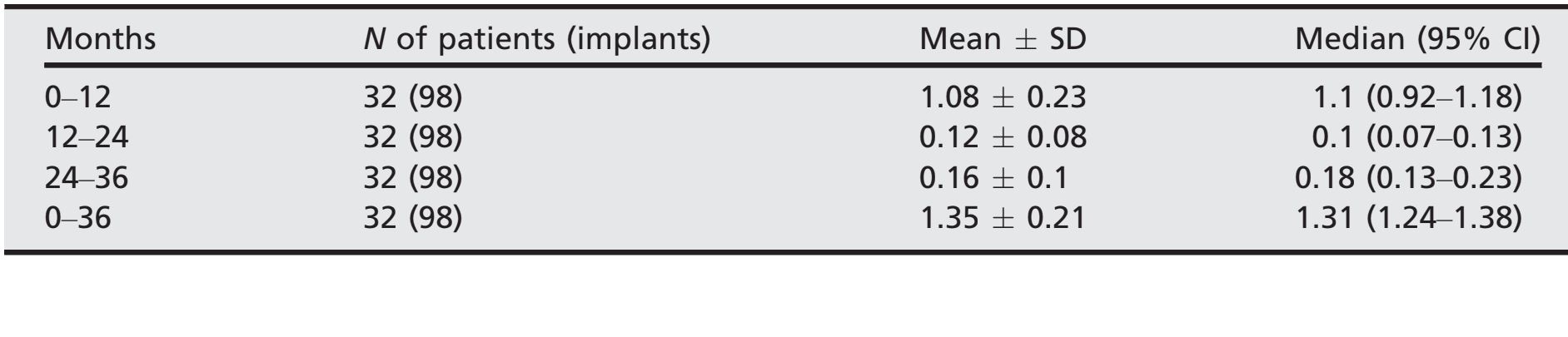

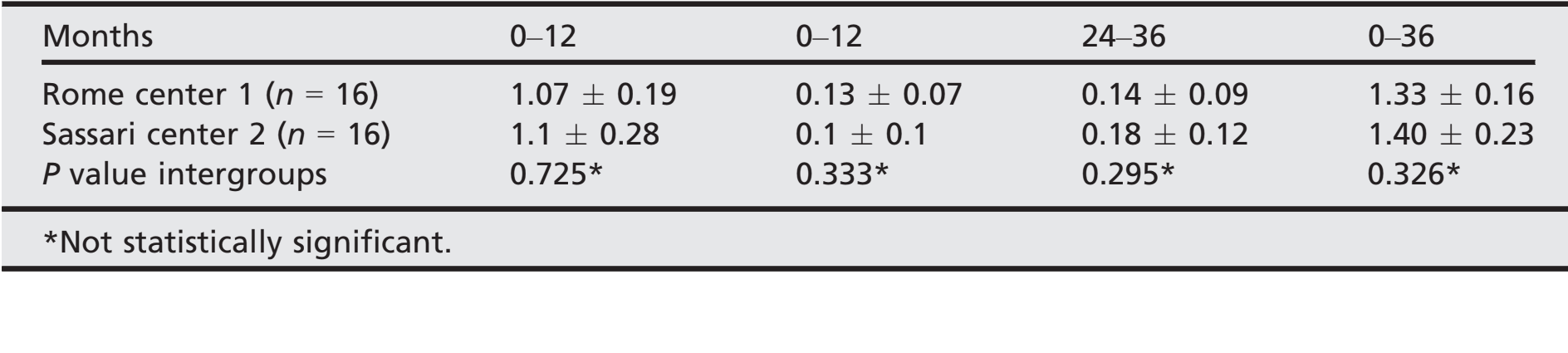

- Dopo una perdita ossea marginale media iniziale di 1,08 ± 0,23 (Mediana 1,1; CI 95% 0,92–1,18), tutti gli impianti hanno perso una media di 0,12 ± 0,08 (mediana 0,1; CI 95% 0,07–0,13) tra il follow-up di 1 e 2 anni, e 0,16 ± 0,1 (mediana 0,18; CI 95% 0,13–0,23) tra il follow-up di 2 e 3 anni, senza differenze statisticamente significative (P = 0,059). Al follow-up di 3 anni, la perdita ossea marginale media era di 1,35 0,21 (mediana 1,31; CI 95% 1,24–1,38). Tutti i dati sono riportati nella Tabella 2. Ad ogni follow-up, le variazioni del livello osseo erano simili per entrambi i centri (P ≥ 0,05). Tutti i dati sono riportati nella Tabella 3.

- All'esame di follow-up di 3 anni, i valori medi di PPD erano 2,71 0,38 mm (95% CI = 2,54–2,86). I valori medi di BoP erano 1,29 ± 0,76 (95% CI = 0,93–1,63).

Discussioni

Lo studio osservazionale prospettico presente è stato progettato per valutare i risultati clinici e radiografici a 3 anni di una protesi dentale fissa supportata da impianti consegnata a pazienti che assumono alendronato 70 mg in compresse una volta alla settimana o 5–10 mg una volta al giorno per almeno 3 anni prima dell'inserimento dell'impianto.

All'esame di follow-up a 3 anni, i risultati del presente studio hanno mostrato un tasso di sopravvivenza dell'impianto e della protesi del 99% e del 100%, rispettivamente. Le modifiche ossee marginali, così come i valori di BOP e PPD sembrano essere stabili dopo 3 anni, confermando che la terapia implantare su pazienti che assumono BPs orali è un trattamento praticabile secondo il protocollo terapeutico proposto. Questi risultati sono coerenti con altri studi che indagano lo stesso argomento. In uno studio retrospettivo, Memon et al. (2012) hanno concluso che i bisfosfonati non hanno influenzato il successo precoce degli impianti o le modifiche ossee crestali. Jeffcoat (2006) e Russo Dello et al. (2007), in due studi prospettici, hanno riportato che i BPs orali non sembravano aumentare l'incidenza di ONJ. Grant et al. (2008) in uno studio retrospettivo su 115 pazienti (468 impianti) hanno riportato che la terapia con bisfosfonati orali non sembrava influenzare significativamente il successo degli impianti.

Le principali limitazioni di questo studio sono il numero limitato di partecipanti, seguiti per un breve periodo. Tuttavia, anche se otto pazienti hanno abbandonato, sono stati posizionati 98 impianti in 32 pazienti trattati con lo stesso protocollo, seguiti per almeno 3 anni, permettendo di generalizzare i risultati del presente studio a una popolazione più ampia con caratteristiche simili.

Uno studio sugli animali ha dimostrato che la somministrazione di BPs interferisce con il normale rimodellamento osseo dopo l'estrazione dei denti, compromettendo la guarigione a lungo termine attorno agli impianti (Kim et al. 2013). Una delle complicazioni più gravi, sebbene rare, è l'osteonecrosi delle mascelle correlata ai bisfosfonati (BRONJ) (Kwon et al. 2014). La frequenza del BRONJ può variare a seconda della via di somministrazione e della potenza dei farmaci utilizzati. L'American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons ha riportato che la prevalenza del BRONJ era circa dello 0,8% al 12% quando i BPs vengono somministrati per via endovenosa (Ruggiero et al. 2009; Allen & Ruggiero 2014). La prevalenza è riportata essere più bassa quando i BPs vengono somministrati per via orale. Tuttavia, è stato suggerito che si dovrebbe prestare particolare attenzione quando i pazienti ricevono un trattamento con BPs per più di 3 anni, poiché la prevalenza del BRONJ aumenta nel corso del periodo di trattamento con BPs (Sarzi Amade` et al. 2008). Dopo risultati preliminari poco entusiasti basati su studi retrospettivi non controllati, alcune revisioni sistematiche hanno suggerito risultati più entusiasti. Madrid & Sanz (2009) hanno concluso che un paziente che riceve bisfosfonati orali per un periodo di <5 anni è “sicuro” di sottoporsi a procedure dentali, in particolare impianti dentali (Madrid & Sanz 2009). Inoltre, c'è un consenso generale sulla non controindicazione dell'inserimento di impianti in pazienti non oncologici sotto BPs orali, prescritti principalmente per l'osteoporosi (Madrid & Sanz 2009). Recentemente, Kumar & Honne (2012) valutando la sopravvivenza degli impianti dentali in utenti di bisfosfonati rispetto ai non utenti hanno concluso che la terapia a breve termine con BPs non aumenta né diminuisce il tasso di sopravvivenza degli impianti dentali rispetto ai non utenti.

Sebbene la tecnica sommersa non sia un prerequisito per l'osseointegrazione (Tallarico et al. 2011), nello studio presente tutti gli impianti sono stati posizionati sommersi, senza alcuna complicazione chirurgica. Questo potrebbe rappresentare uno dei fattori chiave insieme a un trattamento antibiotico significativo e alla sospensione temporanea della somministrazione di alendronato, prevenendo la contaminazione batterica del sito dell'impianto.

Nello studio presente, sebbene il numero limitato di pazienti, la chirurgia implantare non ha comportato osteonecrosi della mandibola correlata ai bisfosfonati dopo 3 anni dall'inserimento dell'impianto. Tuttavia, esistono prove sufficienti per suggerire che tutti i pazienti sottoposti a posizionamento di impianti dovrebbero essere interrogati riguardo alla terapia con bisfosfonati, inclusi il farmaco assunto, il dosaggio e la durata del trattamento prima dell'intervento chirurgico. I potenziali rischi di BRONJ devono essere spiegati ai pazienti prima dell'installazione dell'impianto. Per i pazienti con una storia di trattamento orale con bisfosfonati superiore a 3 anni e quelli in trattamento concomitante con prednisone, dovrebbero essere considerati test aggiuntivi e opzioni di trattamento alternative e la prevenzione rimane il mezzo più efficace per evitare possibili complicazioni. Inoltre, la posizione anatomica dell'impianto e la durata della terapia farmacologica al momento del posizionamento non sono stati fattori significativi nel tasso di successo o nei cambiamenti ossei.

Conclusione

Entro i limiti di questo studio, secondo il protocollo terapeutico proposto e eseguendo un intervento chirurgico sottomesso minimamente invasivo, la terapia con bisfosfonati orali non sembrava influenzare significativamente la sopravvivenza e il successo degli impianti nel follow-up a medio termine. Queste conclusioni dovrebbero essere confermate da ulteriori studi prospettici che coinvolgano campioni più ampi e durate di follow-up più lunghe.

Marco Tallarico, Luigi Canullo

Riferimenti

- Abtahi, J., Agholme, F., Sandberg, O. & Aspenberg, P. (2013) Effetto della somministrazione locale vs. sistemica di bisfosfonati sulla fissazione degli impianti dentali in un modello di osteonecrosi della mandibola. Journal of Dental Research 92: 279–283.

- Allen, M.R. & Ruggiero, S.L. (2014) Una revisione degli agenti farmacologici e della salute ossea orale: come l'osteonecrosi della mandibola ha influenzato il campo. International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 29: e45–e57.

- Ata-Ali, J., Ata-Ali, F., Penarrocha-Oltra, D. & Galindo-Moreno, P. (2014) Qual è l'impatto della terapia con bisfosfonati sulla sopravvivenza degli impianti dentali? Una revisione sistematica e meta-analisi. Clinical Oral Implants Research doi: 10.1111/clr.12526. [Epub ahead of print].

- Bernabei, R., Martone, A.M., Ortolani, E., Landi, F. & Marzetti, E. (2014) Screening, diagnosi e trattamento dell'osteoporosi: una breve revisione. Clinical Cases in Mineral and Bone Metabolism 11: 201–207.

- Brånemark, P.I., Zarb, G.A. & Albrektsson, T. (1985) Protesi integrate nei tessuti: Osseointegrazione in odontoiatria clinica. Chicago: Quintessence ed.

- Buser, D., Weber, H.P. & Lang, N.P. (1990) Integrazione tissutale di impianti non sottomessi. Risultati di 1 anno di uno studio prospettico con 100 impianti a cilindro cavo e a vite cava ITI. Clinical Oral Implants Research 1: 33–40.

- California Dental Association, Task Force on Quality Evaluation. (1976) Valutazione della qualità per le cure dentali: linee guida per la valutazione della qualità clinica e delle prestazioni professionali e gli standard per il programma progettato per garantire la qualità delle cure. Los Angeles: California Dental Association ed. Chicago.

- Fleisch, H., Russell, R. & Straumann, F. (1966) Effetto del pirofosfato sull'idrossiapatite e le sue implicazioni sulla emostasi del calcio. Nature 212: 901–903.

- Grant, B.T., Amenedo, C., Freeman, K. & Kraut, R.A. (2008) Risultati della posizionamento di impianti dentali in pazienti che assumono bisfosfonati orali: una revisione di 115 casi. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 66: 223–230.

- Hasegawa, Y., Kawabe, M., Kimura, H., Kurita, K., Fukuta, J. & Urade, M. (2012) Influenza delle protesi nel sito di occorrenza iniziale sulla prognosi dell'osteonecrosi della mandibola correlata ai bisfosfonati: uno studio retrospettivo. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 114: 318–824.

- Jeffcoat, M.K. (2006) Sicurezza dei bisfosfonati orali: studi controllati sull'osso alveolare. International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 21: 349–353.

- Jones, D.H., Nakashima, T., Sanchez, O.H., Kozieradzki, I., Komarova, S.V., Sarosi, I., Morony, S., Rubin, E., Sarao, R., Hojilla, C.V., Komnenovic, V., Kong, Y.Y., Schreiber, M., Dixon, S.J., Sims, S.M., Khokha, R., Wada, T. & Penninger, J.M. (2006) Regolazione della migrazione delle cellule tumorali e metastasi ossee da parte di RANKL. Nature 440: 692–696.

- Kanis, J.A., McCloskey, E.V., Johansson, H., Oden, A., Melton, L.J. & Khaltaev, N. (2008) Uno standard di riferimento per la descrizione dell'osteoporosi. Bone 42: 467–475.

- Khosla, S. (2009) Aumento delle opzioni per il trattamento dell'osteoporosi. New England Journal of Medicine 361: 818–820.

- Kim, I., Ki, H., Lee, W., Kim, H. & Park, J.B. (2013) L'effetto dei bisfosfonati somministrati sistemicamente sulla guarigione ossea dopo l'estrazione dentale e l'osseointegrazione degli impianti dentali nel mascellare dei conigli. International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 28: 1194–1200.

- Kos, M., Brusco, D., Kuebler, J. & Engelke, W. (2010b) Confronto clinico di pazienti con osteonecrosi delle mandibole, con e senza una storia di somministrazione di bisfosfonati. International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 39: 1097–1102.

- Kos, M., Kuebler, J.F., Luczak, K. & Engelke, W. (2010a) Osteonecrosi delle mandibole correlata ai bisfosfonati: una revisione di 34 casi e valutazione del rischio. Journal of Cranio-Maxillofacial Surgery 38: 255–259.

- Kumar, M.N. & Honne, T. (2012) Sopravvivenza degli impianti dentali in utenti di bisfosfonati rispetto a non utenti: una revisione sistematica. The European Journal of Prosthodontics and Restorative Dentistry 20: 159–162.

- Kwon, T.G., Lee, C.O., Park, J.W., Choi, S.Y., Rijal, G. & Shin, H.I. (2014) Osteonecrosi associata agli impianti dentali in pazienti sottoposti a trattamento con bisfosfonati. Clinical Oral Implants Research 25: 632–640.

- Madrid, C. & Sanz, M. (2009) Quale impatto hanno i bisfosfonati somministrati sistemicamente sulla terapia con impianti orali? Una revisione sistematica. Clinical Oral Implants Research 20: 87–95.

- Memon, S., Weltman, R.L. & Katancik, J.A. (2012) Bisfosfonati orali: successo precoce degli impianti dentali endossei e cambiamenti dell'osso crestal. Uno studio retrospettivo. International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 27: 1216–1222.

- Reszka, A.A. & Rodan, G.A. (2004) Meccanismo d'azione dei bisfosfonati contenenti azoto. Mini Reviews in Medicinal Chemistry 4: 711–719.

- Ruggiero, S.L., Dodson, T.B., Assael, L.A., Landesberg, R., Marx, R.E. & Mehrotra, B. (2009) Documento di posizione dell'American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons sull'osteonecrosi della mandibola correlata ai bisfosfonati – aggiornamento 2009. Australian Endodontic Journal 35: 119–130.

- Rupel, K., Ottaviani, G., Gobbo, M., Contardo, L., Tirelli, G., Vescovi, P., Di Lenarda, R. & Biasotto, M. (2014) Una revisione sistematica degli approcci terapeutici nell'osteonecrosi della mandibola correlata ai bisfosfonati (BRONJ). Oral Oncology 50: 1049-1057. Russo Dello, N.M., Jeffcoat, M.K., Marx, R.E. & Fugazzotto, P. (2007) Osteonecrosi nelle mandibole di pazienti che utilizzano bisfosfonati orali per trattare l'osteoporosi. International Journal of Oral and Maxillofacial Implants 22: 146–153.

- Sarzi Amadè, D., Tallarico, M., Loreti, M.C., Montecchi, P.P. & Niccoli, A. (2008) Linee guida cliniche per la prevenzione dell'osteonecrosi delle mandibole in pazienti in trattamento con bisfosfonati: revisione della letteratura e rapporto di tre casi. Minerva Stomatologica 57: 429–446.

- Tallarico, M., Vaccarella, A. & Marzi, G.C. (2011) Risultati clinici e radiologici del posizionamento di impianti in 1 vs 2 fasi: risultati di 1 anno di uno studio clinico randomizzato. European Journal of Oral Implantology 4: 13–20.

- Tsetsenekou, E., Papadopoulos, T., Kalyvas, D., Papaioannou, N., Tangl, S. & Watzek, G. (2012) L'influenza dell'alendronato sull'osseointegrazione degli impianti dentali trattati con nanotrattamento nei conigli della Nuova Zelanda. Clinical Oral Implants Research 23: 659–666.