Analisi Istologica della Larghezza Biologica e Orientamento delle Fibre Collagene Intorno a Pilastri Senza Vite, a Cono Morse, con Base Emisferica a 8 e 16 Settimane Dopo l'Esposizione dell'Impianto: Uno Studio Clinico Osservazionale

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua EN (link per leggerlo) .

Abstract

Obiettivi: Questo studio mirava a valutare istologicamente, negli esseri umani, l'orientamento delle fibre di collagene attorno a monconi a base emisferica senza vite, a forma di Morse.

Metodi: Questo studio è stato progettato come uno studio osservazionale, caso-controllo, clinico per valutare l'orientamento istologico delle fibre di collagene attorno agli impianti. Sono state eseguite biopsie del tessuto peri-impianto 8 (gruppo A, controllo) o 16 (gruppo B, test) settimane dopo la scopertura dell'impianto, e analizzate istologicamente al microscopio ottico utilizzando colorazioni istochimiche di Ematossilina ed Eosina, Masson e Picro Sirius, e un microscopio elettronico a scansione.

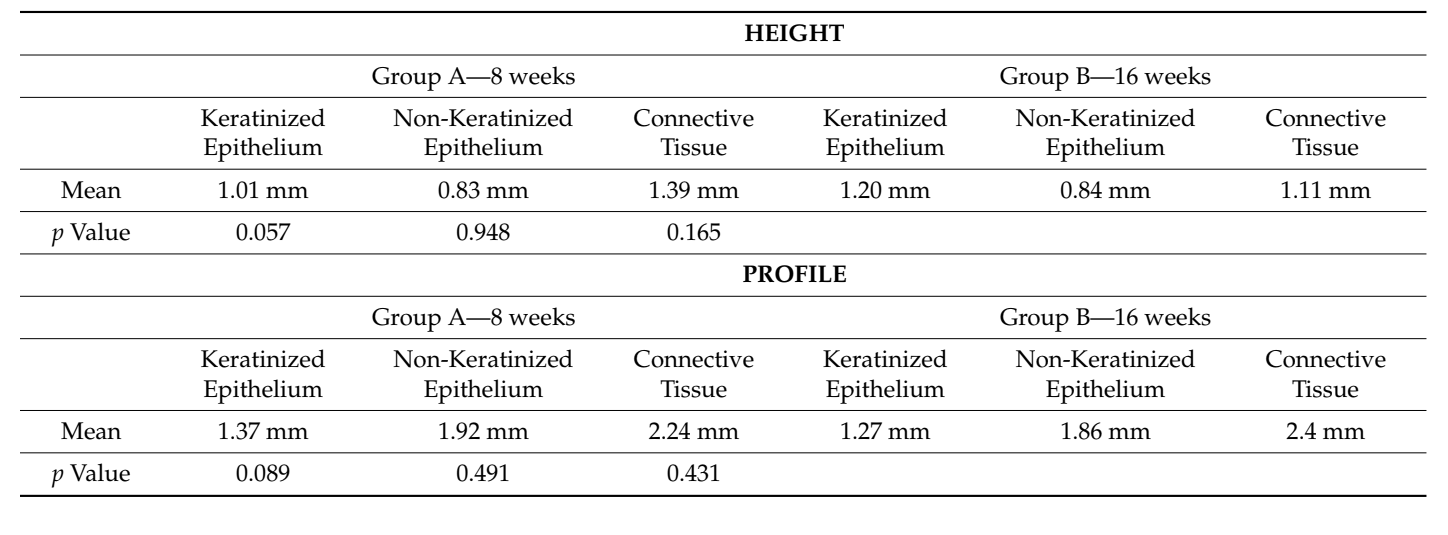

Risultati: Otto pazienti sono stati arruolati in questo studio e sono state eseguite 16 biopsie. Tutte le biopsie sono state analizzate correttamente. L'esame istologico delle porzioni trasversali del tessuto prelevato 8 settimane dopo la scopertura dell'impianto ha mostrato l'assenza quasi completa di rivestimento epiteliale, mentre i fasci di tessuto connettivo nella porzione superficiale mostravano un modello circolare inferiore. L'esame istologico delle sezioni trasversali del tessuto prelevato 16 settimane dopo la scopertura dell'impianto ha mostrato la presenza parziale di rivestimento epiteliale non cheratinizzato nel sito dell'impianto e i fasci di collagene mostravano una maggiore organizzazione, con un decorso circonferenziale attorno al moncone. A 8 settimane, l'analisi istologica finale ha mostrato un'altezza media di 1,01 mm per l'epitelio cheratinizzato, 0,83 mm per l'epitelio non cheratinizzato e 1,39 mm per il tessuto connettivo. Mentre, a 16 settimane, i valori erano rispettivamente 1,20 mm, 0,48 mm e 1,11 mm. Non sono state trovate differenze statisticamente significative tra i gruppi (p > 0.05).

Conclusioni: Istologicamente, non ci sono state differenze nell'altezza e nel profilo della gengiva tra le 8 e le 16 settimane di guarigione dopo la consegna della protesi. È stata riscontrata una maggiore organizzazione delle fibre di collagene con un decorso circonferenziale attorno all'abutment nel gruppo di test (16 settimane) rispetto al gruppo di controllo (8 settimane).

Introduzione

Il successo di un trattamento implantare è determinato innanzitutto dall'osseointegrazione, ma è soprattutto determinato dal mantenimento della stabilità sia dell'osso marginale che dei tessuti molli peri-implantari nel tempo. Un rimodellamento osseo marginale fisiologico stabile può essere previsto nel follow-up a medio-lungo termine quando si utilizzano superfici e connessioni implantari moderne. Nell'ultimo decennio, il concetto di larghezza biologica è stato ampiamente discusso nell'implantologia orale. Le caratteristiche della mucosa peri-implantare sono determinate durante l'instaurazione della larghezza biologica che si verifica dopo diverse settimane di guarigione dopo il collegamento degli abutment di guarigione o dei componenti protesici. La larghezza biologica attorno a un impianto è un sistema complesso di dimensioni 3–4 mm. Si estende dalla sommità della mucosa peri-implantare al primo contatto osseo con l'impianto, consistendo in epitelio sulculare, epitelio junctional e tessuto connettivo fibroso. Tuttavia, è stata dimostrata una diversa disposizione delle fibre del tessuto connettivo attorno agli impianti rispetto ai denti naturali, con disposizioni circolari o a forma di anello parallele all'asse lungo e all'impianto inserito. Il ruolo della larghezza biologica è quello di creare una barriera biologica contro i prodotti tossici dei batteri, proteggendo l'osso sottostante. Negli ultimi anni, questo concetto è diventato molto popolare nell'implantologia dentale moderna, che è più orientata verso le esigenze della gestione dei tessuti molli. La gestione dei tessuti molli può essere effettuata con diverse tecniche chirurgiche e in diversi momenti durante i trattamenti implantari, in base al difetto iniziale, all'area anatomica e alle considerazioni estetiche. In breve, l'aumento del tessuto cheratinizzato può essere eseguito per ottenere una banda di tessuto cheratinizzato attorno agli impianti che migliora i loro risultati estetici e riduce il rischio di accumulo di placca. Al contrario, l'aumento dello spessore dei tessuti molli può essere eseguito per aumentare lo spessore dei tessuti molli supracrestali peri-implantari che sono cruciali per ottenere un profilo di emergenza naturale per il restauro protesico e per garantire un risultato estetico soddisfacente. Inoltre, un biotipo o fenotipo sottile spesso va contro la riassorbimento per ripristinare la corretta larghezza biologica. Microfessure e micro-movimenti all'interfaccia impianto-abutment giocano anche un ruolo importante nella stabilità dei tessuti duri e molli peri-implantari. La micro-perdita all'interfaccia impianto-abutment può determinare il passaggio batterico e il rilascio di piccole particelle di titanio che inducono infiammazione nei tessuti peri-implantari. Per tali motivi, oggi, gli impianti con una connessione a cono Morse e senza vite di connessione possono rappresentare una buona scelta.

Il apparato fibroso sopragengivale consiste in una densa rete di fasci di fibre di collagene

che collegano la gengiva ai denti e all'osso, mentre connettono le papille interdental vestibolari e orali [9]. Questa rete di fibre fornisce resistenza meccanica, consentendo alla gengiva di resistere alle forze di attrito della masticazione. L'epitelio junctionale forma la parte coronale del giunto dentogengivale, mentre la porzione apicale è costituita da fibre di tessuto connettivo dentogengivale che si estendono nel cemento radicolare, garantendo l'attacco del tessuto connettivo. La mucosa peri-implantare attorno agli impianti endossei di successo condivide molte somiglianze con i tessuti che circondano i denti naturali. La lamina propria si estende coronale dall'osso alveolare ed è coperta da epitelio orale cheratinizzato. In condizioni di salute, si forma un solco poco profondo rivestito da epitelio sulculare. Tra i tessuti in contatto con l'impianto, l'epitelio junctionale assomiglia di più a quello di un dente naturale, formando un attacco biologico tramite lamina basale e emidesmosomi. Tuttavia, esistono differenze nel modo in cui i tessuti connettivi si interfacciano con gli impianti a causa dell'assenza di cemento radicolare. Mentre le fibre dentogengivali nei denti naturali si attaccano perpendicolarmente o obliquamente al cemento mineralizzato, il loro attacco diretto agli impianti rimane oggetto di dibattito. La maggior parte delle fibre di tessuto connettivo corre parallela alla superficie dell'impianto, sia in direzione coronale-apicale che circonferenziale. Alcuni studi suggeriscono la presenza di fibre orientate perpendicolarmente o obliquamente alla superficie dell'impianto, in particolare su superfici transmucoso microtesturizzate piuttosto che lisce.

L'obiettivo di questo studio clinico era di valutare preliminarmente, negli esseri umani, la misura della larghezza biologica e l'orientamento delle fibre di collagene attorno a basi emisperiche senza vite, a cono Morse, 8 e 16 settimane dopo la scopertura dell'impianto. Il seguente manoscritto è stato redatto secondo le linee guida STROBE per la segnalazione di studi clinici osservazionali.

Materiali e Metodi

Questo studio è stato progettato come uno studio clinico osservazionale, caso-controllo, e mirava a valutare l'altezza e il profilo della larghezza biologica, così come l'orientamento delle fibre di collagene attorno alle connessioni impianto-abutment senza vite, a cono Morse, tra i partecipanti a 8 e 16 settimane dopo la scopertura dell'impianto. Questo studio è stato condotto in conformità con i principi delineati nella Dichiarazione di Helsinki per la Ricerca Biomedica che coinvolge soggetti umani, come modificata nel 2018. Il protocollo di ricerca ha ricevuto l'approvazione etica dall'Università di Bucarest in Romania (numero di protocollo 15/2024, 16 dicembre 2024) ed è stato registrato in un database online di studi di ricerca clinica (numero di registrazione: NCT06862505; 5 marzo 2025). Qualsiasi paziente di età pari o superiore a 18 anni, affetto da edentulismo parziale di elementi posteriori (premolari e molari), che necessitava di almeno due riabilitazioni con impianto singolo senza necessità di aumento dei tessuti molli e/o dei tessuti, e in grado di comprendere e firmare un modulo di consenso informato, è stato considerato idoneo per questo studio. I pazienti sono stati esclusi se erano presenti uno dei seguenti criteri di esclusione: controindicazioni sistemiche o locali per l'inserimento dell'impianto; malattia parodontale non trattata; fumo; osteoporosi; diabete non controllato; rifiuto della riabilitazione con impianto; rifiuto della raccolta di biopsie; e patologie sistemiche che potrebbero compromettere la guarigione dei tessuti peri-impianto. Tutti i pazienti selezionati sono stati informati su tutte le procedure chirurgiche e protesiche, inclusi i benefici e i potenziali rischi e complicazioni di questa ricerca, e il consenso informato scritto è stato ottenuto prima dell'arruolamento finale.

2.1. Protocollo Pre-Chirurgico e Chirurgico

I pazienti sono stati inizialmente sottoposti a indagini cliniche e strumentali per determinare il loro stato di salute generale e idoneità. I test strumentali richiesti dal dipartimento come parte del protocollo normale erano i seguenti: esami del sangue, ECG e visita cardiologica, e Cone Beam CT dell'arcata dentale. Circa 10 giorni prima dell'inserimento dell'impianto, tutti i pazienti hanno effettuato sedute di igiene orale professionale. Tutti i pazienti hanno ricevuto terapia antibiotica profilattica: 2 g di amoxicillina 1 h prima dell'intervento o clindamicina 600 mg 1 h prima dell'inserimento dell'impianto se allergici alla penicillina. Tutti i pazienti hanno sciacquato con collutorio di clorexidina 0,2% per 1 min prima di qualsiasi procedura chirurgica. L'anestesia locale (Septanest con adrenalina, 1/100.000, Septodont, Mataró, Spagna) è stata somministrata con una tecnica infiltrativa. L'incisione e l'elevazione di un lembo mucoperiosteo trapezoidale sono state eseguite nel sito dell'impianto scelto. Una volta esposto l'osso, è stata eseguita l'osteotomia con una guida pilota di 2,0 mm di diametro, a 1100 rpm, con irrigazione fredda esterna. L'osteotomia iniziale è stata ampliata secondo le istruzioni del produttore. Sono stati inseriti impianti dentali corti (sistema Bicon, Boston, MA, USA) per sostituzioni di singoli e multipli denti a 2-3 mm al di sotto del livello della cresta ossea marginale, e sono stati utilizzati cappucci di guarigione. Il lembo è stato riposizionato e suturato passivamente per consentire una guarigione per prima intenzione. È stato utilizzato un protocollo chirurgico a due fasi. Tre mesi dopo l'inserimento dell'impianto, è stata eseguita l'anestesia locale (Septanest con adrenalina, 1/100.000, Septodont, Mataró, Spagna) con una tecnica infiltrativa con un vasocostrittore. Tutti gli impianti sono stati scoperti effettuando incisioni lineari minimamente invasive sulla cresta e rimuovendo tutti i tessuti di crescita sopra. Una volta rimosso il cappuccio di guarigione, è stata presa un'impronta snap-on.

Dopo di che, è stato inserito un moncone di guarigione in policarbonato di 4 (premolari) o 5 (molari) mm di diametro e fissato sugli impianti. I pazienti sono stati randomizzati in gruppi che hanno ricevuto le loro restaurazioni definitive 8 (controllo) o 16 (test) settimane dopo la connessione del moncone di guarigione per valutare la guarigione dei tessuti molli peri-implantari in diversi intervalli di tempo. È stata condotta un'esame radiografico intraorale del sito implantare per tutti i pazienti al fine di valutare il corretto fissaggio del moncone di guarigione inizialmente e della loro restaurazione definitiva successivamente. È stato utilizzato il sistema di allineamento Rinn.

2.2. Tecnica di Raccolta della Biopsia

In entrambi i gruppi, a diversi intervalli di tempo, è stata prelevata una biopsia del tessuto molle peri-implantare immediatamente prima della consegna della protesi definitiva. L'anestesia è stata eseguita con una tecnica infiltrativa a 10 mm dal sito del campione. È stato utilizzato un mucotomo di 5 (premolari) o 6,5 (molari) mm di diametro attorno ai monconi a base emisferica. Ogni campione includeva i tessuti molli formati attorno ai monconi durante il periodo di guarigione di 8 o 16 settimane (Figura 1). I campioni sono stati sezionati in due parti identiche. Le prime parti di tessuto raccolte sono state fissate in formalina tamponata neutra al 10% per l'esame ottico. Le seconde parti sono state fissate in glutaraldeide al 2,5% in PBS 0,1 M pH 7,4 per almeno 4 giorni per l'osservazione al microscopio elettronico a scansione. È stato prescritto un trattamento analgesico post-chirurgico con ibuprofene 600 mg secondo necessità. Tutti i pazienti sono stati seguiti rigorosamente nei sei mesi successivi per valutare la completa guarigione del tessuto molle prelevato.

2.3. Misure di Risultato

Il risultato primario era il fallimento dell'impianto, definito come mobilità, infezione, frattura e/o qualsiasi altro problema meccanico o biologico che ne determinasse la rimozione. Inoltre, sono state registrate durante il follow-up eventuali complicazioni biologiche (ad es., dolore resistente ai farmaci, gonfiore, eccessivo MBL, suppurazione, ecc.) e/o tecniche (ad es., frattura del materiale di rivestimento e/o del telaio, allentamento delle viti, ecc.).

Gli esiti secondari erano l'analisi istologica con istomorfometria e analisi al microscopio elettronico a scansione (SEM).

Tutti i campioni istologici sono stati analizzati presso il Dipartimento di Scienze Radiologiche, Oncologiche e Patologiche, “La Sapienza”, Università di Roma, Italia. Per la diagnosi istologica, sono stati definiti due gruppi: quelli che hanno subito 8 o 16 settimane di guarigione dopo la scopertura dell'impianto. Per l'analisi istologica, i campioni raccolti sono stati ulteriormente suddivisi in due parti per esami trasversali e longitudinali. Tutti i campioni sono stati inclusi in paraffina e tagliati utilizzando un microtomo per ottenere sezioni trasversali e longitudinali da utilizzare per le analisi morfologiche. Per ogni campione fissato in formalina, due parti sono state incluse in cera di paraffina, la prima tagliata lungo l'asse longitudinale per vedere tutti gli assi lunghi del campione, e la seconda lungo l'asse semi-circumferenziale per vedere l'asse corto del campione. Le sezioni istologiche sono state colorate con Ematossilina ed Eosina, tricromia di Masson e Picro Sirius, e osservate con un microscopio ottico Leica (Leitz Camera, Wetzlar, Germania).

L'organizzazione delle fibre di collagene è stata valutata attraverso l'esame istologico delle sezioni trasversali colorate con Ematossilina ed Eosina, tricromico di Masson e Picro Sirius (con e senza luce polarizzata) e osservate con un microscopio ottico Leica. La larghezza biologica è stata misurata come l'altezza e il profilo delle sezioni istologiche longitudinali analizzate con analisi microscopica della luce e colorate istochimicamente con Ematossilina ed Eosina e osservate con un microscopio ottico Leica. L'organizzazione delle fibre di collagene è stata anche valutata con un microscopio elettronico a scansione (ZEISS EVO 40, ZEISS, Oberkochen, Germania).

Misure istomorfometriche quantitative sono state valutate sulle sezioni longitudinali utilizzando il software ImageJ 1.54 (National Institute of Health, Bethesda, MD, USA) con un ingrandimento di 1.6× . La standardizzazione del microscopio è stata garantita utilizzando lo stesso microscopio ottico Leica per le analisi morfologiche, e due ricercatori esperti (R.C., C.D.G.), ignari del tipo di campione, hanno effettuato le valutazioni e le misure istomorfologiche.

Per l'analisi al microscopio elettronico a scansione, i campioni sono stati sottoposti a post-fissazione in una soluzione di tetrossido di osmio al 2% in H2O per 2 ore. I campioni sono stati poi lavati in H2O due volte per 20 minuti al fine di rimuovere la soluzione di post-fissazione. È stata quindi eseguita la disidratazione in una serie ascendente di soluzioni alcoliche (30–50–70–95–100%). Per preservare i dettagli ultrastrutturali della loro superficie, i campioni sono stati essiccati in un apparecchio Emitech K850, “essiccazione a punto critico” (Emitech Ltd., Ashford, Kent, Inghilterra). I campioni essiccati sono stati montati con colla argentata su supporti di alluminio e poi rivestiti con platino (2 min, 15 mA) utilizzando un rivestitore a sputtering Emitech K 550 (Emitech Ltd., Ashford, Kent, Inghilterra). I campioni sono stati osservati in condizioni di alto vuoto a 12 kV con un microscopio elettronico a scansione Hitachi SU3500 (Hitachi Ltd., Hitachi, Giappone).

2.4. Dimensione del Campione e Randomizzazione

Il calcolo della dimensione del campione non è stato effettuato poiché lo studio presente è stato considerato un trial clinico pilota, osservazionale. È stata creata una lista di randomizzazione generata da computer. Solo uno degli investigatori, non coinvolto nella selezione e nel trattamento dei pazienti, era a conoscenza della sequenza di randomizzazione. I codici randomizzati sono stati racchiusi in buste identiche, opache, sigillate e numerate in sequenza. Le buste sono state aperte in sequenza immediatamente dopo la presa dell'impronta; pertanto, l'assegnazione del trattamento è stata nascosta agli investigatori durante l'arruolamento e il trattamento dei pazienti.

2.5. Analisi Statistica

Tutte le analisi sono state effettuate secondo un piano di analisi predefinito utilizzando il software SPSS per Mac OS X (versione 22.0; SPSS, Chicago, IL, USA). Un dentista (M.T.) ha analizzato i dati. È stata eseguita un'analisi descrittiva per i parametri numerici utilizzando le medie ± SD. Le differenze nelle composizioni tissutali medie (altezza e profilo) a 8 e 16 settimane sono state confrontate utilizzando test t appaiati. Il paziente è stata l'unità statistica delle analisi. Tutti i confronti statistici sono stati condotti con un livello di significatività di 0.05.

Risultati

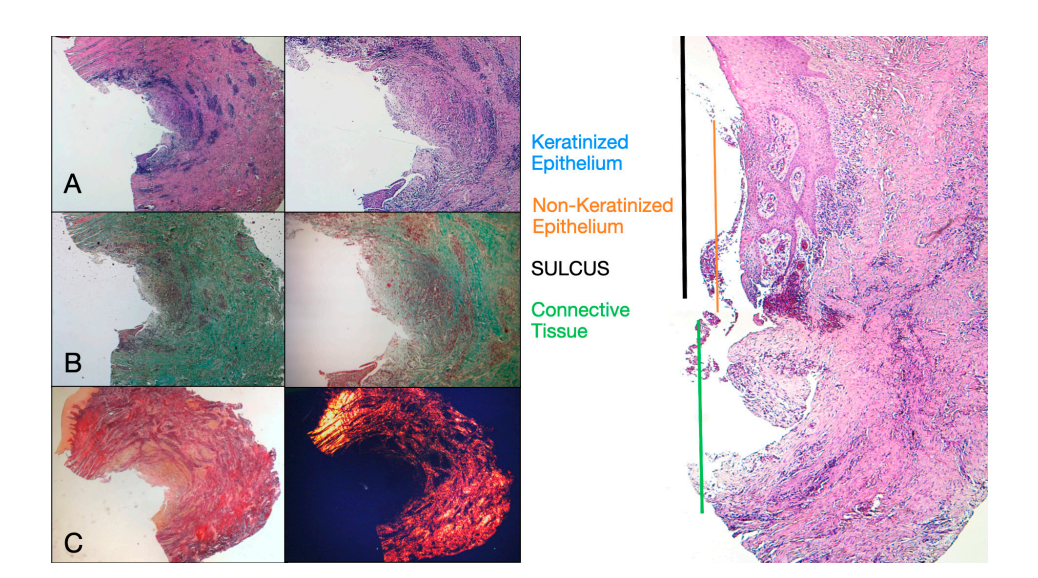

Otto pazienti di età compresa tra 38 e 63 anni sono stati selezionati, quattro donne e quattro uomini (età media 51.5 ± 9 anni). Ogni paziente ha ricevuto due biopsie in due siti diversi secondo la randomizzazione. Sia a 8 che a 16 settimane dopo la scopertura dell'impianto, l'esame clinico ha mostrato tessuti peri-impiantari sani. Nessun paziente ha abbandonato lo studio. Nessun impianto ha fallito durante l'osseointegrazione e non sono state riscontrate complicazioni biologiche o tecniche fino a sei mesi dopo la consegna della protesi. Nell'analisi al microscopio ottico, i tessuti hanno mostrato un'assenza totale di infiammazione e un'organizzazione aumentata delle fibre di collagene disposte circonferenzialmente all'abutment. La quantità di tessuto inclusa nei campioni ha permesso la preparazione di diverse sezioni con colorazioni differenti sia per la microscopia ottica che per la microscopia elettronica a scansione. L'esame istologico delle sezioni trasversali prelevate 8 settimane dopo la scopertura dell'impianto ha mostrato l'assenza quasi completa di rivestimento epiteliale nel sito dell'impianto, composto da tessuto connettivo lasso con piccoli vasi neoformati in presenza di estravasazioni emorragiche focali e infiltrato infiammatorio linfocitario. Il tessuto connettivo adiacente appariva più denso, con abbondante infiltrazione infiammatoria costituita da linfociti e plasmacellule disposte prevalentemente attorno a piccole strutture vascolari. Inoltre, i fasci di tessuto connettivo nella porzione superficiale mostrano un pattern circolare. Durante l'esame con il tricromo di Masson e Picro Sirius, quest'ultimo, osservato al microscopio ottico con luce polarizzata, ha dimostrato la presenza quasi esclusiva di collagene di tipo I (Figura 2).

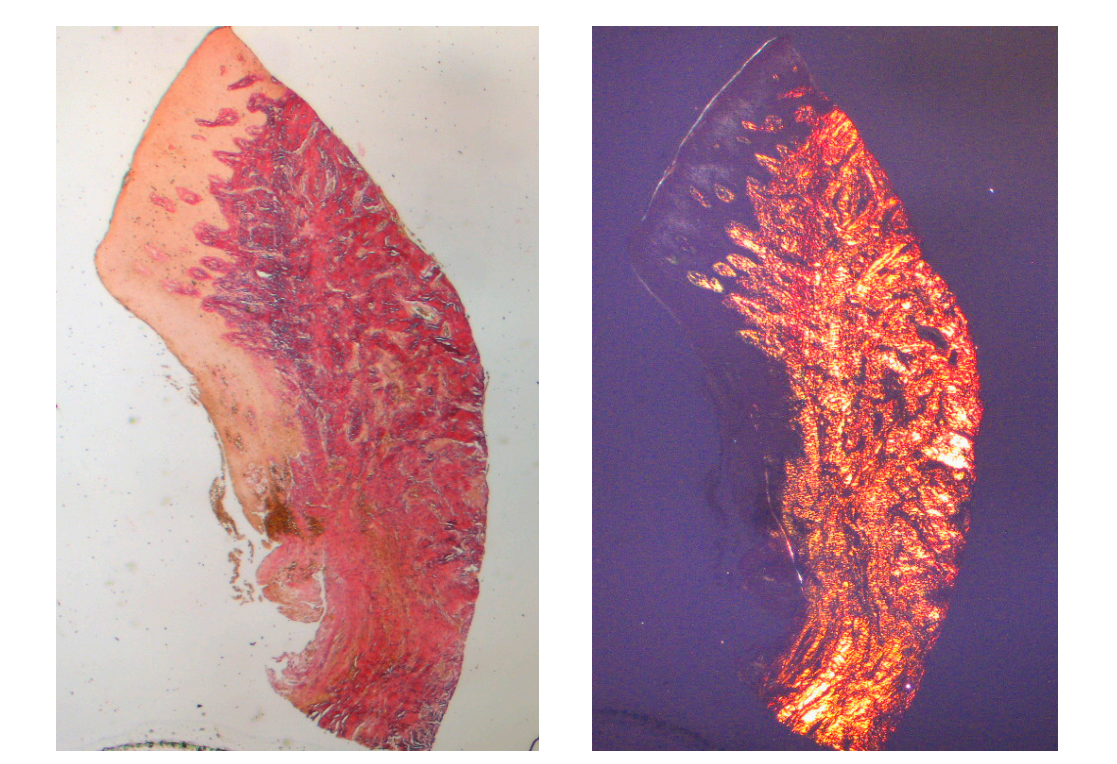

Il tessuto analizzato nelle sezioni longitudinali ha mostrato come l'area del solco sia divisa in due parti, caratterizzate da un'area che parte dal margine gengivale rivestita da epitelio malpighiano cheratinizzante e un'area rivestita da epitelio con cheratinizzazione meno evidente. Quest'ultima è continua con un'area de-epitelializzata costituita esclusivamente da tessuto connettivo lasso con vasi neoformati. Nel contesto del tessuto connettivo, c'è un infiltrato infiammatorio di linfociti e cellule plasmatiche nelle aree sub-epiteliali e perivascolari (Figura 1). La colorazione Picro Sirius della sezione longitudinale prelevata 8 settimane dopo la scopertura dell'impianto mostra la presenza di alcuni fasci di collagene, originanti dalla porzione di tessuto connettivo adiacente all'osso, che corrono verticalmente verso il margine libero della gengiva, insieme a una sostanziale disorganizzazione delle altre fibre di collagene (Figura 3).

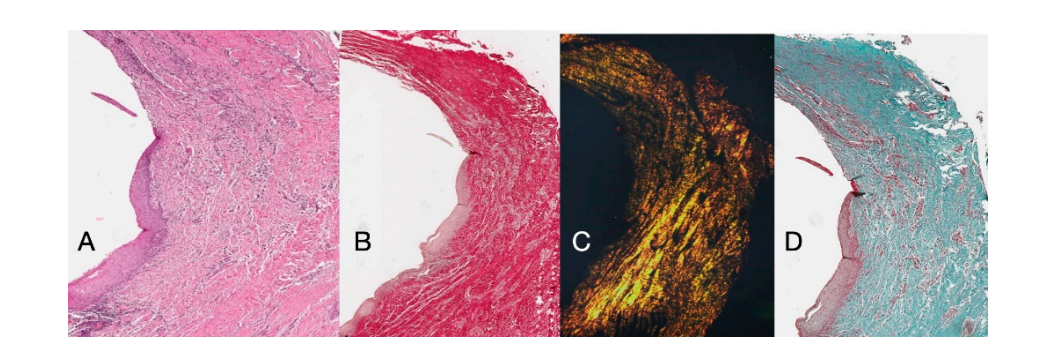

L'esame istochimico della sezione trasversale del tessuto prelevato 16 settimane dopo la scopertura dell'impianto mostra la parziale presenza di rivestimento epiteliale non cheratinizzato nel sito dell'impianto, composto da tessuto connettivo lasso maturo privo di infiltrato infiammatorio. Il tessuto connettivo più esterno è più organizzato rispetto al campionamento precedente. I fasci di collagene mostrano una maggiore organizzazione con un decorso circonferenziale attorno all'abutment. La colorazione con il tricomio di Masson e il Picro Sirius, quest'ultimo osservato anche con luce polarizzata, ha dimostrato la presenza quasi esclusiva di collagene di tipo I. Le immagini ottenute con queste colorazioni mostrano più chiaramente l'organizzazione e l'orientamento delle fibre circolari. La colorazione della sezione longitudinale con Picro Sirius mostra, nonostante gli artefatti, l'organizzazione verticale delle fibre di collagene nella parte inferiore del pezzo (Figura 4).

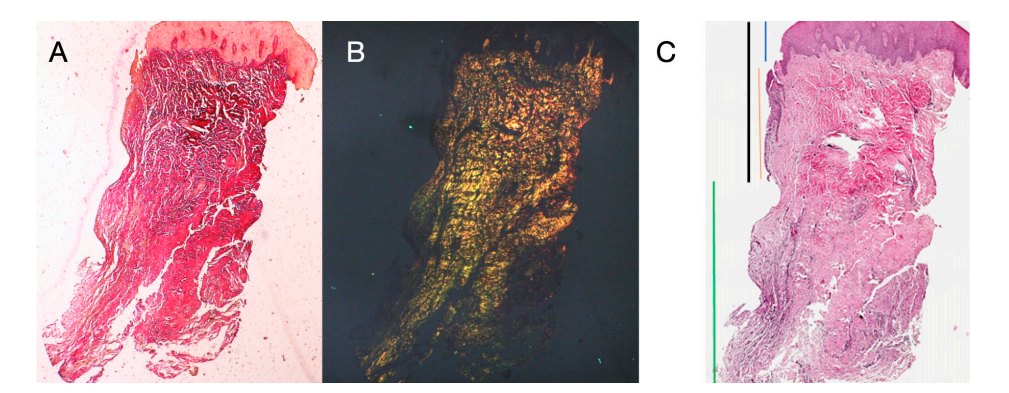

Le sezioni longitudinali istochimiche prelevate 16 settimane dopo la scopertura dell'impianto hanno mostrato aree del solco divise in un'area che parte dal margine gengivale rivestita da epitelio malpighiano cheratinizzante e un'area rivestita da epitelio non cheratinizzato. Quest'ultima è continua con un'area de-epitelializzata composta esclusivamente da tessuto connettivo. È stato dimostrato che il tessuto connettivo è composto da collagene di tipo I ed è privo di infiltrato infiammatorio (Figura 5).

Infine, l'analisi istologica non ha mostrato differenze statisticamente significative tra la composizione dei tessuti molli nei due intervalli di tempo sia per l'altezza che per il profilo. Le larghezze biologiche medie misurate a 8 e 16 settimane erano rispettivamente di 3.2 e 3.1 mm in altezza e 5.5 in profilo in entrambi i follow-up (Tabella 1).

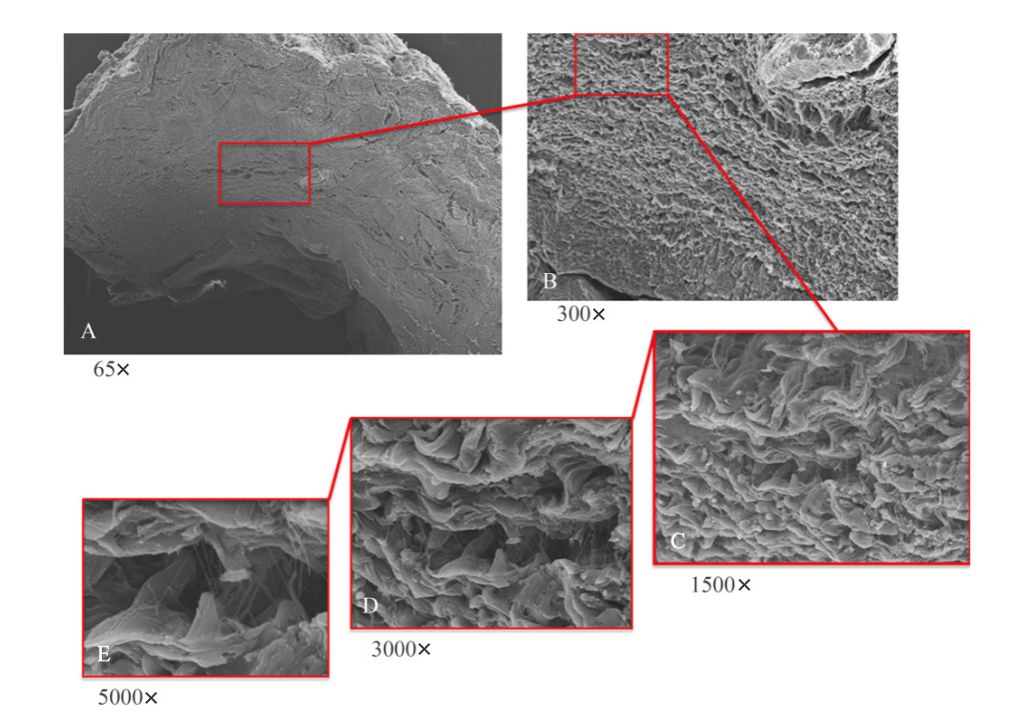

L'osservazione al microscopio elettronico a bassa magnificazione (Figura 6A) dei campioni mostra che la mucosa peri-implantare è priva di infiammazione, edema o estravasazione di sangue. Attorno all'abutment di guarigione, si osserva la presenza di tessuto connettivo maturo, ricco di fibre di collagene organizzate in modo ordinato. A ingrandimenti maggiori (Figura 6B,C) sono visibili fibre di collagene ondulate, organizzate in modo ordinato e parallelo; hanno un'organizzazione prevalentemente circolare attorno all'abutment.

Per analizzare questa matrice densa in modo più dettagliato, sono state catturate immagini a 300× e 500× di ingrandimento con un microscopio elettronico a scansione. A questi ingrandimenti, è possibile osservare facilmente fibre di collagene fini che sorgono dalla membrana basale (Figura 6D,E) e che si proiettano come fibre singole non organizzate in fasci.

Discussione

Oggi, gli impianti dentali sono una procedura comune ed estremamente efficace per ripristinare i denti mancanti. L'indagine sui fattori che mantengono i tessuti peri-implantari in uno stato stabile e sano a lungo termine è stata il principale obiettivo della ricerca sugli impianti. Per ridurre la perdita ossea marginale e mantenere i livelli di tessuto molle peri-implantare, sono stati stabiliti diversi approcci, tra cui design di micro- e macro-impianti, procedure chirurgiche e protesiche, cambio di piattaforma e connessioni impianto-abutment.

La funzione principale dei tessuti parodontali, oltre ad attaccare il dente alla mascella, è la protezione gengivale; cioè, la loro funzione è fornire un sigillo contro l'ambiente contaminato della cavità orale, resistere alle forze di attrito della masticazione e difendere l'interfaccia tra i denti e il tessuto molle contro gli invasori esterni. La larghezza biologica attorno all'impianto è diversa da quella attorno ai denti naturali in molti modi, tra cui concetto, formazione, rimodellamento, dimensione e struttura, e ha un ruolo importante nel rimodellamento dei tessuti molli e duri peri-implantari. Nello studio presente, i prelievi di tessuto molle peri-implantare sono stati eseguiti a 8 e 16 settimane dopo la scopertura dell'impianto e il posizionamento di un abutment di guarigione emisferico in policarbonato. Otto settimane di guarigione sono state scelte come condizione di controllo. La presenza di una barriera naturale di tessuto connettivo ed epitelio a 8 settimane è in accordo con diversi studi che hanno condotto esperimenti su animali. Tuttavia, i prelievi effettuati a 8 settimane hanno mostrato un rimodellamento modesto, con infiltrati linfocitari e plasmacellule perivascolari e i tessuti peri-implantari che presentavano caratteristiche morfo-strutturali sovrapposte a tessuti sani. I campioni a 16 settimane hanno mostrato un'assenza totale di infiammazione e un'organizzazione aumentata delle fibre di collagene disposte in modo circonferenziale attorno all'abutment. Inoltre, nelle sezioni istologiche longitudinali c'era un modello morfo-strutturale in cui l'area del solco era divisa in due parti, con un'area che partiva dal margine gengivale rivestita da epitelio malpighiano cheratinizzante e un'area rivestita da epitelio con cheratinizzazione meno evidente (JE). Il principale assetto delle fibre era parallelo nei tagli longitudinali (Figura 4), rispetto all'asse dell'impianto, e circolare nelle sezioni trasversali (Figura 3). A ingrandimenti maggiori, 300× e 500× (Figura 6B,C) si potevano osservare fibre di collagene ondulate disposte in modo ordinato e parallelo. Queste fibre presentavano principalmente un'organizzazione circolare attorno all'abutment. Fibre di collagene fini che provenivano dalla membrana basale e si proiettavano come fibre singole non organizzate in fasci potevano essere facilmente osservate nelle immagini SEM a 3000× e 5000× (Figura 6D,E).

Lo studio attuale ha mostrato che un design di abutment emisferico facilita la formazione di un manicotto di tessuto connettivo strutturato con fibre altamente allineate, rispetto alla distribuzione casuale osservata negli abutment a pareti parallele. Ciò suggerisce che l'organizzazione della matrice extracellulare può essere influenzata dalla geometria del tessuto su scala macro, guidando l'arrangiamento delle fibre e la morfogenesi. Studi simili hanno descritto questo effetto negli impianti a cambio di piattaforma, dove l'orientamento del collagene fornisce ritenzione meccanica per le fibre parodontali. I modelli animali hanno anche riportato reti di fibre di collagene circolari sopracrestali comparabili ai legamenti gengivali.

Un recente studio preclinico ha dimostrato che un design transmucoso concavo potrebbe promuovere una maggiore deposizione e crescita di tessuto connettivo rispetto a un design dritto. I risultati hanno indicato un aumento dello spessore del tessuto connettivo, una rete peri-implantare più densa e un allineamento delle fibre di collagene verso il collare dell'abutment, formando una struttura circolare di collagene ampia attorno alla piattaforma dell'impianto. Lo studio attuale supporta queste osservazioni, poiché l'introduzione di un profilo emisferico ha facilitato l'arrangiamento delle fibre di collagene in fasci paralleli ben organizzati.

L'orientamento delle fibre di collagene è un fattore biomeccanico chiave, che riflette le forze che agiscono sul tessuto connettivo, in particolare attraverso i fasci di collagene. La ricerca ha dimostrato che un'eccessiva accumulazione di collagene orientato casualmente può portare alla formazione di tessuto fibrotico disfunzionale. L'organizzazione direzionale delle fibre di collagene è cruciale per la stabilità dei tessuti molli peri-implantari, come notato da Karjalainen et al.

Nello studio presente, le larghezze biologiche medie erano di 3,2 e 3,1 mm a 8 e 16 settimane, rispettivamente. Confrontando i risultati attuali con altri studi simili, in uno studio di Tommasi et al., a 8 settimane dopo la scopertura il valore medio era di 2,7 mm, inclusi 1,5 mm di epitelio e 1,2 mm di tessuto connettivo, mentre la dimensione del profilo era di 3,6 mm. Nel presente studio, le larghezze biologiche medie erano leggermente superiori sia nell'epitelio che nel tessuto connettivo. Tuttavia, è stato riscontrato un grande aumento per l'intero profilo. La principale differenza è che, nello studio di Tommasi, il secondo follow-up era a 12 settimane invece di 16 settimane. Una possibile spiegazione per questa differenza è che i tessuti continuano a crescere per almeno 4 mesi dopo la riapertura.

Attraverso la SEM è possibile trovare anche fibre di collagene ondulate organizzate in modo ordinato e parallelo, con un'organizzazione prevalentemente circolare attorno all'abutment.

In relazione a questo, si può supporre che le organizzazioni predominanti delle bande di collagene circolari e delle bande di collagene verticali siano state organizzate in relazione al design dell'abutment. Da questo punto di vista, la possibilità di utilizzare impianti o sistemi impianto-corona che favoriscano la stabilità del sigillo mucoso rappresenta un'importante area di ricerca. Questa soluzione sposta il sigillo connettivo apicalmente rispetto ai componenti protesici, i cui micro-movimenti—spesso impedendo la formazione stabile del tessuto connettivo—non compromettono la stabilizzazione finale del sigillo. La principale limitazione della presente ricerca è stata la piccola dimensione del campione, dovuta al fatto che non è stata eseguita una calcolo della dimensione del campione. Sono necessari ulteriori studi clinici con campioni più grandi per confermare questi risultati preliminari.

Conclusioni

Istologicamente, non ci sono state differenze nell'altezza e nel profilo della gengiva tra le 8 e le 16 settimane di guarigione dopo la scopertura dell'impianto. A 16 settimane, è stato trovato più tessuto in entrambi i gruppi. Un'organizzazione maggiore delle fibre di collagene in corsi circonferenziali attorno agli abutment è stata riscontrata nel gruppo di test (16 settimane) rispetto al gruppo di controllo (8 settimane).

Fabrizio Zaccheo, Giulia Petroni, Marco Tallarico, Cherana Gioga, Raffaella Carletti, Cira Rosaria Tiziana Di Gioia, Vincenzo Petrozza, Silvio Mario Meloni, Dario Melodia, Milena Pisano e Andrea Cicconetti

Riferimenti:

- Tallarico, M.; Lumbau, A.M.I.; Meloni, S.M.; Ieria, I.; Park, C.-J.; Zadroz˙ny, L.; Xhanari, E.; Pisano, M. Studio prospettico quinquennale sul fallimento degli impianti e il rimodellamento osseo marginale previsto utilizzando impianti a livello osseo con superficie sabbiata/acidificata e connessione conica. Eur. J. Dent. 2022, 16, 787–795. [CrossRef]

- Zheng, Z.; Ao, X.; Xie, P.; Jiang, F.; Chen, W. La larghezza biologica attorno all'impianto. J. Prosthodont. Res. 2021, 65, 11–18. [CrossRef]

- Berglundh, T.; Lindhe, J. Dimensione della mucosa peri-implantare. Larghezza biologica rivisitata. J. Clin. Periodontol. 1996, 23, 971–973. [CrossRef]

- Schierano, G.; Ramieri, G.; Cortese, M.; Aimetti, M.; Preti, G. Organizzazione della barriera di tessuto connettivo attorno agli abutment di impianto caricati a lungo termine nell'uomo. Clin. Oral Implant. Res. 2002, 13, 460–464. [CrossRef]

- Rodríguez, X.; Navajas, A.; Vela, X.; Fortuño, A.; Jimenez, J.; Nevins, M. Disposizione delle fibre di tessuto connettivo peri-implantare attorno a impianti con connessione conica e il loro rapporto con l'osso sottostante: uno studio istologico umano. Int. J. Periodontics Restor. Dent. 2016, 36, 533–540. [CrossRef]

- van Eekeren, P.; van Elsas, P.; Tahmaseb, A.; Wismeijer, D. L'influenza dello spessore mucosale iniziale sul cambiamento dell'osso crestal in impianti macrogeometrici simili: uno studio clinico prospettico randomizzato. Clin. Oral Implant. Res. 2017, 28, 214–218. [CrossRef]

- Mishra, S.K.; Chowdhary, R.; Kumari, S. Microperdite all'interfaccia di diversi abutment di impianto: una revisione sistematica. J. Clin. Diagn. Res. 2017, 11, ZE10–ZE15. [CrossRef]

- Tallarico, M.; Canullo, L.; Caneva, M.; Özcan, M. Colonizzazione microbica all'interfaccia impianto-abutment e il suo possibile influsso sulla peri-implantite: una revisione sistematica e meta-analisi. J. Prosthodont. Res. 2017, 61, 233–241. [CrossRef]

- Schroeder, H.E.; Listgarten, M.A. I tessuti gengivali: L'architettura della protezione parodontale. Periodontology 2000 1997, 13, 91–120. [CrossRef]

- Schupbach, P.; Glauser, R. L'architettura difensiva della mucosa peri-implantare umana: uno studio istologico. J. Prosthet. Dent. 2007, 97 (Suppl. S6), S15–S25, Erratum in J. Prosthet. Dent. 2008, 99, 167. [CrossRef]

- James, R.A.; Schultz, R.L. Emidesmosomi e l'adesione delle cellule epiteliali giunzionali agli impianti metallici—Un rapporto preliminare. J. Oral Implantol. 1974, 4, 294–302.

- Atsuta, I.; Ayukawa, Y.; Kondo, R.; Oshiro, W.; Matsuura, Y.; Furuhashi, A.; Tsukiyama, Y.; Koyano, K. Chiusura dei tessuti molli attorno agli impianti dentali basata su interpretazione istologica. J. Prosthodont. Res. 2016, 60, 3–11. [CrossRef]

- Berglundh, T.; Abrahamsson, I.; Welander, M.; Lang, N.P.; Lindhe, J. Morfogenesi della mucosa peri-implantare: uno studio sperimentale nei cani. Clin. Oral Implant. Res. 2007, 18, 1–8. [CrossRef] [PubMed]

- Moraschini, V.; Poubel, L.d.C.; Ferreira, V.; Barboza, E.d.S. Valutazione dei tassi di sopravvivenza e successo degli impianti dentali riportati in studi longitudinali con un periodo di follow-up di almeno 10 anni: una revisione sistematica. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 2015, 44, 377–388. [CrossRef]

- Atieh, M.A.; Ibrahlm, H.M.; Atieh, H.A. Platform Switching per la preservazione dell'osso marginale attorno agli impianti dentali: una revisione sistematica e meta-analisi. J. Periodontol. 2010, 81, 1350–1366.

- Bateli, M.; Att, W.; Strub, J.R. Configurazioni del collo dell'impianto per la preservazione del livello osseo marginale: una revisione sistematica. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2011, 26, 290–303.

- Schwarz, F.; Hegewald, A.; Becker, J. Impatto della connessione impianto-abutment e posizionamento del colletto lavorato/microgap sui cambiamenti del livello osseo crestal: una revisione sistematica. Clin. Oral Implant. Res. 2014, 25, 417–425. [CrossRef]

- Tetè, S.; Mastrangelo, F.; Bianchi, A.; Zizzari, V.; Scarano, A. Orientamento delle fibre di collagene attorno ai colli di impianti dentali in titanio e zirconia lavorati: uno studio animale. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2009, 24, 52–58.

- Schwarz, F.; Herten, M.; Sager, M.; Bieling, K.; Sculean, A.; Becker, J. Confronto tra difetti ossei peri-implantari di origine naturale e indotti da legature negli esseri umani e nei cani. Clin. Oral Implant. Res. 2007, 18, 161–170, Erratum in Clin. Oral Implant. Res. 2007, 18, 397. [CrossRef] [PubMed]

- Vignoletti, F.; Johansson, C.; Albrektsson, T.; De Sanctis, M.; Roman, F.S.; Sanz, M. Guarigione precoce degli impianti inseriti in alveoli di estrazione freschi: uno studio sperimentale nel cane beagle. Formazione di nuovo osso. J. Clin. Periodontol. 2009, 36, 265–277. [CrossRef] [PubMed]

- Liu, Y.; Wang, J. Influenze del microgap e del micromovimento dell'interfaccia impianto-abutment sulla perdita ossea marginale attorno al collo dell'impianto. Arch. Oral Biol. 2017, 83, 153–160. [CrossRef] [PubMed]

- Rodríguez, X.; Vela, X.; Calvo-Guirado, J.L.; Nart, J.; Stappert, C.F.J. Effetto del Platform Switching sull'orientamento delle fibre di collagene e sulla riassorbimento osseo attorno agli impianti dentali: uno studio istologico animale preliminare. Int. J. Oral Maxillofac. Implant. 2012, 27, 1116–1122.

- Nelson, C.M. Controllo geometrico della morfogenesi tissutale. Biochim. Biophys. Acta BBA Mol. Cell Res. 2009, 1793, 903–910. [CrossRef] [PubMed]

- López-López, P.J.; Mareque-Bueno, J.; Boquete-Castro, A.; Aguilar-Salvatierra Raya, A.; Martínez-González, J.M.; Calvo-Guirado, J.L. Gli effetti degli abutment di guarigione di diverse dimensioni e forme anatomiche posizionati immediatamente negli alveoli di estrazione sui tessuti duri e molli peri-implantari. Uno studio pilota nei cani foxhound. Clin. Oral Implant. Res. 2016, 27, 90–96. [CrossRef]

- Covani, U.; Giammarinaro, E.; Di Pietro, N.; Boncompagni, S.; Rastelli, G.; Romasco, T.; Velasco-Ortega, E.; Jimenez-Guerra, A.; Iezzi, G.; Piattelli, A.; et al. Analisi al microscopio elettronico (EM) delle fibre di collagene nei tessuti molli peri-implantari attorno a due diversi abutment. J. Funct. Biomater. 2023, 14, 445. [CrossRef]

- Belloni, A.; Belloni, A.; Furlani, M.; Furlani, M.; Greco, S.; Greco, S.; Notarstefano, V.; Notarstefano, V.; Pro, C.; Pro, C.; et al. Il leiomioma uterino come modello utile per svelare lo stato e l'impatto morfometrico e macromolecolare del collagene nelle malattie fibrotiche: uno studio umano ex-vivo. Biochim. Biophys. Acta BBA Mol. Basis Dis. 2022, 1868, 166494. [CrossRef]

- Karjalainen, V.-P.; Kestilä, I.; Finnilä, M.; Folkesson, E.; Turkiewicz, A.; Önnerfjord, P.; Hughes, V.; Tjörnstrand, J.; Englund, M.; Saarakkala, S. Analisi quantitativa dell'orientamento tridimensionale del collagene del corno posteriore del menisco umano in salute e osteoartrite utilizzando la microtomografia computerizzata. Osteoarthr. Cartil. 2021, 29, 762–772. [CrossRef]

- Tomasi, C.; Tessarolo, F.; Caola, I.; Wennström, J.; Nollo, G.; Berglundh, T. Morfogenesi della mucosa peri-implantare rivisitata: uno studio sperimentale negli esseri umani. Clin. Oral Implant. Res. 2014, 25, 997–1003. [CrossRef]