Fattori di successo nel trapianto autologo dei denti

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua RU (link per leggerlo) .

Introduzione

Negli ultimi 20 anni, i progressi nella comprensione dei processi di rigenerazione dopo autotrapianto e reimpianto hanno avuto un impatto significativo sul successo di queste procedure. Tuttavia, non ci si deve ancora aspettare che l'autotrapianto raggiunga lo stesso livello di successo dell'impianto, ma la conoscenza dei processi di guarigione consente di fare scelte ragionevoli in determinati casi clinici. Le ricerche moderne hanno dimostrato la possibilità di ripristinare il legamento parodontale, determinando così il successo di questa operazione.

Meccanismi di guarigione del legamento parodontale

Il ripristino più rapido del legamento parodontale avviene quando un dente viene trapiantato nella propria alveolo in un breve periodo di tempo (reimpianto). Questo tipo di guarigione è descritto come “ripristino dell'attacco” e viene definito come “fusione delle fibre connettivali che sono state separate da un'incisione o da un danno.” Nell'autotrapianto, il legamento parodontale di solito si rompe a metà, in modo tale che una parte rimane sulla superficie della radice e l'altra sulla superficie dell'alveolo. Il “ripristino” del parodonto in questo caso è dovuto alla formazione di una connessione fibrosa tra le parti di queste fibre.

In una serie di studi è stato dimostrato che questo tipo di guarigione è possibile nel trapianto di un dente solo con un volume sufficiente di legamento parodontale entro un intervallo di tempo rigorosamente definito.

Il processo di guarigione consiste nel seguente (considerato in base allo studio di Ichinokawa H):

- al 3° giorno dopo la reimpianto: tra il legamento parodontale della radice e l'alveolo si trovano accumuli di fibrina ed eritrociti.

- dopo 1-2 settimane: nell'area strappata si vedono fibroblasti e fibre di collagene, il che indica l'inizio del ripristino del legamento.

- dopo 3-4 settimane: si osserva la proliferazione di fibroblasti e fasci di fibre di collagene regolarmente allineati, il che indica la continuazione del ripristino funzionale del legamento.

- dopo 8 settimane: si riscontra un legamento parodontale praticamente normale e fasci di fibre di collagene disposti in modo uniforme. Gli intervalli di tempo possono variare da uno studio all'altro, ma rimane unanime l'opinione che dopo l'autotrapianto e il reimpianto si verifica il ripristino delle fibre parodontali. Per una completa guarigione sono necessari circa 2 mesi (fase di disposizione funzionale delle fibre), ma nell'area della gengiva e nella parte cervicale della radice l'ancoraggio avviene già dopo 1-3 settimane.

Il ripristino del legamento parodontale durante il trapianto in un alveolo artificialmente creato è diverso dal processo osservato durante il trapianto in alveoli naturali. La differenza è dovuta all'assenza di fibre parodontali sulla superficie dell'alveolo.

La guarigione in questa variante dell'operazione avviene in modo diverso:

- nel corso di 1 settimana: le fibre parodontali sulla superficie della radice rimangono vitali grazie al coagulo di sangue che le circonda.

- dopo 2 settimane: il coagulo di sangue viene sostituito da tessuto di granulazione, che fornisce anche condizioni favorevoli per l'alimentazione delle cellule del legamento ed è la fase iniziale della formazione del tessuto connettivo.

- dopo 2-6 mesi: il tessuto di granulazione e il tessuto osseo immaturo vengono sostituiti da tessuto osseo maturo e si forma l'unione dento-alveolare.

Secondo i dati delle ricerche durante il trapianto in un alveolo artificiale si osserva un numero significativamente inferiore di fibre parodontali funzionali, come è stato dimostrato ripetutamente istologicamente. Nello studio di Shimada è stato dimostrato che la larghezza dello spazio parodontale che si forma è minore. Tuttavia, clinicamente si osserva una guarigione soddisfacente (cioè assenza di riassorbimento della radice, mantenimento del lume del legamento parodontale nella radiografia, normale mobilità del dente).

Lo studio comparativo condotto da Andreasen dimostra che la prognosi dell'autotrapianto dipende per lo più dallo stato del legamento parodontale sulla superficie della radice, piuttosto che dalla sua presenza nella zona ricevente. I difetti e l'assenza di fibre parodontali sulla superficie della radice sono fattori che portano alla resorbimento. In caso di lieve carenza di fibre parodontali, è possibile un recupero grazie alla rigenerazione del cemento e alla formazione di un nuovo attacco. Il meccanismo di formazione di una nuova connessione tra la superficie aperta della radice e il tessuto circostante avviene grazie alla proliferazione delle cellule del cemento della radice dalla periferia del difetto e all'inserimento delle fibre di Sharpey nel cemento neoformato. La dimensione di questi danni e la distanza dalle pareti della cavità della zona ricevente influenzano l'esito della guarigione. Maggiore è la distanza tra la radice e la parete della cavità, maggiore è il tempo necessario affinché il tessuto osseo raggiunga la radice, consentendo nel contempo alle cellule del cemento di proliferare e chiudere la zona del difetto. Secondo Andreasen, lesioni fino a 2 mm di larghezza possono chiudersi senza conseguenze per la radice.

Complicazioni e cause della loro insorgenza. Meccanismi di riassorbimento della radice

Il riassorbimento della radice si verifica in caso di danno totale o parziale della superficie della radice del dente donatore. I riassorbimenti durante l'autotrapianto o la replantezione vengono suddivisi in 3 tipi: riassorbimento sostitutivo, riassorbimento infiammatorio e riassorbimento superficiale. È stato dimostrato che il tipo di riassorbimento è determinato dal grado di danno alla superficie della radice e dall'infezione della polpa.

Riassorbimento sostitutivo

Il riassorbimento sostitutivo è un processo in cui la radice del dente viene riassorbita e sostituita da tessuto osseo, portando all'ankilosi, alla fusione della radice e dell'osso insieme.

Uno studio condotto da Ishinokawa7 su scimmie (replantezione di denti con legamento parodontale meccanicamente rimosso) ha dimostrato la sostituzione del tessuto osseo sulla superficie della radice entro 1 settimana dopo la replantezione. Una scoperta interessante in questo studio è stata che la produzione di tessuto osseo da parte degli osteoblasti provenienti dal legamento parodontale sulla superficie dell'alveolo precedeva il riassorbimento della radice. Inoltre, dopo 4 settimane, si è verificata una fusione parziale dell'osso neoformato sulla superficie della radice e dell'osso alveolare, indicando l'inizio del processo di ankilosi in quest'area. Clinicamente, l'ankilosi è stata osservata solo nel quarto mese dopo la replantezione. Nella maggior parte dei casi, l'ankilosi parziale è difficile da diagnosticare, poiché i denti mantengono una mobilità normale e rispondono normalmente ai test percussivi. Le osservazioni radiologiche a lungo termine sono l'unico modo per stabilire se l'ankilosi parziale progredisce verso una sostituzione completa della radice, oppure se la superficie della radice si ripristina grazie alla formazione di nuovo cemento.

Una caratteristica distintiva della riassorbimento sostitutivo è che la sua velocità dipende dall'età del paziente. La velocità del riassorbimento sostitutivo è proporzionale alla velocità di rimodellamento dell'osso del paziente: nei bambini fino al 50% all'anno, negli adulti circa il 2% all'anno. Da ciò si deduce che anche in caso di insorgenza di anchilosi dopo il trapianto negli adulti, il dente può funzionare normalmente per un lungo periodo di tempo.

Caso clinico

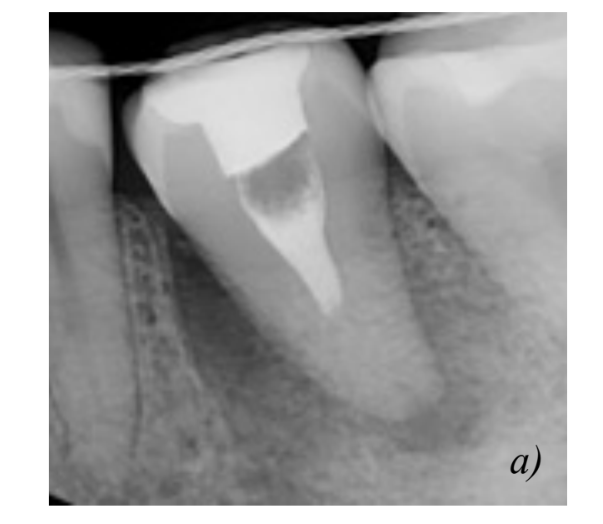

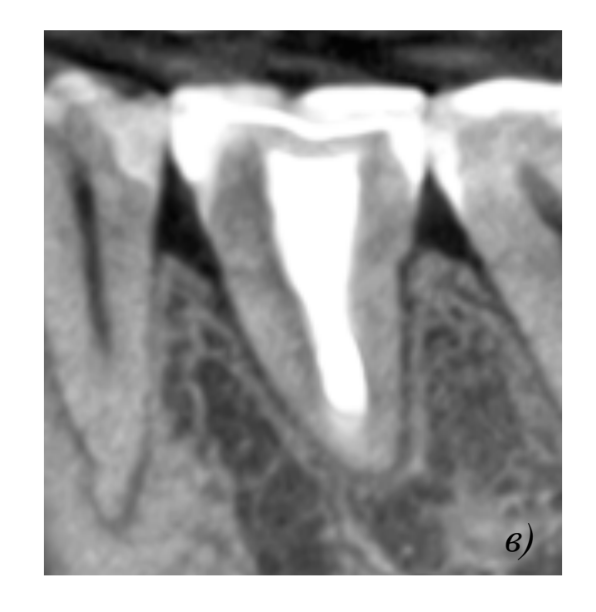

Una paziente di 30 anni si è presentata per il ripristino del dente 4.6 mancante da oltre 8 anni. È stato eseguito un autotrapianto del dente 2.8 in un alveolo artificialmente creato utilizzando un modello stereolitografico. Due settimane dopo l'operazione è stato eseguito un trattamento endodontico del dente. Quattro settimane dopo l'operazione è stata rimossa la piastra di fissaggio, registrando l'assenza di mobilità patologica del dente. Nel corso del mese è stata effettuata la protesizzazione con una corona artificiale. I controlli sono stati effettuati dopo 3, 6, 12 e 18 mesi. Durante il primo anno non sono stati riscontrati processi infiammatori patologici e segni clinici di riassorbimento. Durante l'esame dopo 1,5 anni sono stati riscontrati segni di riassorbimento sostitutivo.

Il trapianto è fissato con una piastra bilaterale, estratto da

occlusione.

lacune di riassorbimento, la radice del dente è debolmente visualizzata.

Riassorbimento infiammatorio

Il riassorbimento infiammatorio si osserva nel trapianto di un dente con infezione pulpare e parziale perdita del legamento parodontale. I batteri e i prodotti della loro attività migrano attraverso i canalicoli sulla superficie della radice, causando una risposta infiammatoria nei tessuti circostanti.

Una caratteristica del riassorbimento infiammatorio è la presenza di tessuto granulomatoso, che contiene un gran numero di vasi capillari nella lacuna riassorbitiva, rendendo questa zona radiotrasparente. Clinicamente, la radiotrasparenza si osserva nelle radiografie dopo 1 e 2 mesi dal trapianto. A volte, il riassorbimento infiammatorio ritardato si osserva nella parte cervicale della radice dopo alcuni anni dal trapianto. L'età dei pazienti non influisce sulla velocità del riassorbimento infiammatorio, che nella maggior parte dei casi avviene rapidamente. A differenza del riassorbimento sostitutivo, il riassorbimento infiammatorio può essere sospeso grazie a un trattamento endodontico tempestivo.

Riassorbimento superficiale

Questo tipo di riassorbimento è limitato allo strato di cemento sulla superficie della radice. Il riassorbimento superficiale è parte del meccanismo riparativo, in cui un nuovo cemento copre le aree riassorbite e le fibre del legamento parodontale si integrano nel cemento neoformato.

Il riassorbimento superficiale è il risultato di un trauma parziale limitato del legamento parodontale ed è di natura temporanea.

Caso clinico

Una paziente di 29 anni si è presentata per dolori nella zona del dente 3.6. All'esame è stata riscontrata una frattura della radice del dente 3.6 e un periodontite apicale cronica. È stata eseguita l'estrazione del dente 3.6 con contestuale autotrapianto del dente 3.8. In precedenza è stata effettuata la devitalizzazione del dente 3.8 e il riempimento dei canali radicolari con un preparato a base di idrossido di calcio. È stata eseguita una splintatura con una stecca unilaterale per un periodo di 4 settimane, il dente è stato escluso dall'occlusione. Il trattamento endodontico è stato completato dopo 2 settimane. Dopo 6 mesi, la corona del dente è stata ripristinata con una corona artificiale.

Fattori prognostici

Il primo e più importante fattore prognostico per il successo dell'autotrapianto è la scelta del caso clinico. L'indicatore principale è il rapporto rischio-beneficio, più favorevole rispetto a qualsiasi altro trattamento, e quando il dente deve essere preservato per necessità estetiche e funzionali. I pazienti adatti per il trattamento sono giovani motivati, per i quali l'impianto dentale è indesiderato o controindicato. Le situazioni cliniche più comuni per il trapianto sono:

- uso del terzo molare per sostituire la mancanza del primo o secondo molare,

- uso di un premolare estratto per indicazioni ortodontiche per sostituire un incisivo centrale,

- reposizionamento di un canino incluso nella posizione corretta.

Per eseguire l'operazione è importante ottenere una storia clinica completa e accuratamente raccolta, un'accurata indagine radiologica, misurare il dente donatore e il sito ricevente, nonché determinare la forma della radice. Una controindicazione all'operazione può essere un volume osseo insufficiente nella zona ricevente, così come una possibile estrazione complessa del dente incluso. I denti compromessi con malattia parodontale, in cui si è verificata la perdita di attacco epiteliale superiore a 1/3, non sono adatti come donatori a causa della mancanza di legamento parodontale. Secondo la letteratura, la migliore prognosi si osserva nei pazienti giovani con apici delle radici dei denti donatori non ancora formati. Studi a lungo termine da 3 a 14 anni mostrano che in tali denti la vitalità della polpa si mantiene nel 90-96% dei casi. Tuttavia, è stato anche dimostrato che il trapianto di denti funziona a qualsiasi età. La probabilità di successo dipende dalla tecnica chirurgica, dall'esperienza e dalle capacità del chirurgo, nonché da fattori come l'età del paziente, il grado di sviluppo delle radici, il tipo di dente trapiantato, il tempo in ambiente secco, il posizionamento del dente e lo stato dei tessuti molli del sito ricevente.

La tecnica chirurgica deve essere il più atraumatica possibile e le manovre con il dente donatore devono essere ridotte al minimo per preservare il legamento parodontale e la guaina epiteliale di Hertwig, al fine di non compromettere lo sviluppo della radice, evitare l'ankilosi, la riassorbimento della radice e la perdita dell'attacco epiteliale.

Il dente trapiantato, dopo essere stato posizionato nella cavità, può essere fissato con un punto incrociato sopra la corona, oppure con una barra non rigida. È stato dimostrato che un'immobilizzazione rigida prolungata del dente trapiantato ha un effetto sfavorevole sulla guarigione del parodonto. Pertanto, l'immobilizzazione deve essere relativa per un periodo che va da 2 settimane a 2 mesi, a seconda della posizione del dente donatore nell'alveolo. L'alveolo ideale deve avere una larghezza e un'altezza sufficienti per contenere completamente il dente donatore. Inoltre, minore è la distanza tra la radice del dente e la parete dell'alveolo, più veloce sarà il processo di riabilitazione.

Nel caso di trapianto dei terzi molari nell'alveolo adiacente dei secondi molari, la prognosi è peggiore quando il dente del giudizio si trova significativamente più in basso della cavità del secondo molare, il che può contribuire a compromettere l'attacco epiteliale nella zona distale dopo il trapianto.

Il dente donatore deve essere inserito nell'alveolo liberamente, senza pressione, e deve essere leggermente fuori occlusione durante il periodo di integrazione. Questo trattamento della radice garantisce una sua ulteriore crescita (in caso di radici non formate) e l'assenza di processi resorbivi.

Studi hanno dimostrato che le radici sottosviluppate hanno un basso tasso di successo, e più precoce è lo stadio di sviluppo delle radici del dente trapiantato, minore sarà la crescita che daranno successivamente. È stato dimostrato che lo stadio ideale per il trapianto è quando la radice ha 3/4 della lunghezza e l'apertura apicale è aperta di più di 1 mm.

In molti casi, il completo ripristino del parodonto si raggiunge dopo 2 mesi dall'operazione ed è caratterizzato dall'assenza di resorbimento delle radici e dalla presenza di una lamina compatta di tessuto osseo nella radiografia. Inoltre, nella radiografia si distingue uno spazio uniforme della fessura parodontale lungo tutta la radice. I denti con apice non formato spesso non necessitano di trattamento endodontico, completano lo sviluppo delle radici e mantengono la vitalità della polpa. La revascularizzazione di solito avviene dopo 4 giorni dal trapianto e progredisce a una velocità di 0,1 mm al giorno. Si raccomanda che il tempo extraorale del dente donatore non superi i 5-7 minuti, tuttavia non è stata stabilita una correlazione diretta tra questo fattore e la resorbimento della radice.

Il piano di trattamento deve basarsi su una scelta accurata del caso clinico, al fine di scegliere il momento più appropriato per l'autotrapianto. Ad esempio, se un dente nell'area ricevente deve essere rimosso con urgenza, il trapianto può essere posticipato per un periodo non superiore a 2-4 settimane dopo l'estrazione, per preservare i parametri dell'alveolo. Se possibile, il trapianto è meglio eseguirlo immediatamente dopo l'estrazione del dente. Se esiste una necessità prevedibile di trattamento endodontico, questo può essere effettuato prima dell'intervento, oppure al di fuori della cavità orale. Se tale possibilità non esiste, il trattamento endodontico deve essere eseguito entro 2 settimane dopo l'intervento.

Autori: Badalyan K.Yu., Zedgenidze A.M.

Elenco delle riferimenti

- Kalkwarf KI. Nuovo attacco parodontale senza l'uso di innesti ossei potenzianti. Periodontal Abstracts 1974;2:53-62.

- American Academy of Periodontology: Glossario dei termini parodontali J Periodontol Nov, 1986

- Löe H, Waerhaug J. Reimpianto sperimentale di denti in cani e scimmie. Arch Oral Biol 1961;3:176-184

- Andreasen JO. Uno studio temporale sulla guarigione parodontale e l'attività di riassorbimento radicolare dopo il reimpianto di incisivi permanenti maturi in scimmie. Swed Dent J 1980;4:101-110.

- Tobe O. Studi istologici sulle reazioni del tessuto parodontale dopo il reimpianto intenzionale di incisivi in scimmie: Con particolare riferimento alla ricostruzione tridimensionale assistita da computer dei denti reimpiantati [in giapponese]. Jpn J Conserv Dent 1990;33:772-802.

- Fukuro K. Studi morfometrici ossei sull'autotrapianto intenzionale nei denti delle scimmie [in giapponese]. Jpn J Conserv Dent 1991; 34:957-985

- Ichinokawa H. Studi ultrastrutturali sulle reazioni del tessuto parodontale dopo il reimpianto intenzionale di denti in scimmie adulte [in giapponese]. Jpn J Conserv Dent 1995;38:63-87.

- Proye MP, Polson AM. Riparazione in diverse zone del parodonto dopo il reimpianto dentale. J Periodontol 1982;53:379-389

- Ichinokawa H, et al. L'analisi patologica negli esperimenti di autotrapianto di denti [in giapponese]. Jpn J Conserv Dent 1998:41:38.

- Ichinokawa H, et al. L'analisi patologica negli esperimenti di autotrapianto di denti: Parte 2. Le modifiche microstrutturali nel processo di guarigione [in giapponese]. Jpn J Conserv Dent 1998;41:91

- Kurisaki H. L'analisi patologica negli esperimenti di autotrapianto di denti: Parte 2 [in giapponese]. J Jpn Soc Oral Implantol 1998;11:270-271

- Ichinokawa H, et al. L'analisi patologica negli esperimenti di autotrapianto di denti: Parte 4. Le modifiche microstrutturali nel processo di guarigione [in giapponese]. J Jpn Soc Oral Implantol 1999;12:131

- Asai Y, Nakagawa K. Conservazione del PDL nel trapianto e reimpianto di denti. Parte 1. L'approccio sperimentale e clinico [in giapponese]. J Jpn Dent Assoc 1997;50:6-16.

- Shimada T. Effetto del legamento parodontale curettato nell'alveolo per l'autotrapianto di denti in scimmie adulte [in giapponese]. J Jpn Soc Oral Implantol 1998;11:492-500

- Andreasen JO. Guarigione parodontale dopo il reimpianto e l'autotrapianto di incisivi in scimmie. Int J Oral Surg 1981;10 54-61

- Isono T. Effetto dei mezzi di conservazione sulla guarigione parodontale dopo il reimpianto di denti in scimmie adulte [in giapponese]. J Jpn Soc Oral Implantol 1998;11:375-385. 17.Andreasen JO. Relazione tra danno cellulare nel legamento parodontale dopo il reimpianto e successivo sviluppo del riassorbimento radicolare. Acta Odontol Scand 1981;39:15-25

- Yoshida M. Uno studio sperimentale sulla rigenerazione del cemento, del legamento parodontale e dell'osso alveolare nelle cavità intradentinali nei cani [in giapponese]. The Shikwa Gakuho 1976;76: 1179-1222.

- Andreasen JO, Kristerson L. L'effetto di un'essiccazione limitata o della rimozione del legamento parodontale. Guarigione parodontale dopo il reimpianto di incisivi maturi in scimmie. Acta Odontol Scand 1981;39:1-13

- Andreasen JO, Hjørting-Hansen E. Reimpianto di denti. I Studio radiografico e clinico di 110 denti umani reimpiantati dopo perdita accidentale. Acta Odontol Scand 1966;24:263-286

- Andreasen JO, Hjørting-Hansen E. Reimpianto di denti. II Studio istologico di 22 denti anteriori reimpiantati negli esseri umani Acta Odontol Scand 1966;24:287-306

- Andersson L., Jonsson BG, Hammarström L Blomlöf L, Andreasen JO, Lindskog S. Valutazione delle statistiche e del design sperimentale desiderabile di un metodo istomorfometrico per studi sul riassorbimento radicolare. Endod Dent Traumatol 1987;3:288-295

- Andreasen JO. Traumatologia dentale sperimentale: sviluppo di un modello per il riassorbimento radicolare esterno. Endod Dent Traumatol 1987;3:269-287.

- Andreasen JO. Relazione tra riassorbimento superficiale e infiammatorio e modifiche nella polpa dopo il reimpianto di incisivi permanenti in scimmie. J Endod 1981;7:294-301.

- Andersson L, Bodin I, Sorensen S. Progressione del riassorbimento radicolare dopo il reimpianto di denti umani dopo un prolungato stoccaggio extraorale. Endod Dent Traumatol 1989;5:38-47 45.

- Frost HM. Analisi istologica basata su tetraciclina del rimodellamento osseo. Calcif Tissue Res 1969;3:221-237

- Andreasen JO. Riassorbimento radicolare esterno: la sua implicazione nella traumatologia dentale, parodontologia, ortodonzia ed endodonzia. Int Endod J 1985;18:109-118

- Andreasen JO. L'effetto dell'estrazione della polpa o del trattamento canalare sulla guarigione parodontale dopo il reimpianto di incisivi permanenti in scimmie. J Endod 1981;7:245-252, 1982:8:426-427.

- Andreasen JO, Paulsen HU, Yu Z, Ahlquist R, Bayer T, Schwartz O. Uno studio a lungo termine di 370 premolari autotrapiantati. Parte I. Procedura chirurgica e tecniche standardizzate per il monitoraggio della guarigione. Eur J Orthod 1990;12:3-13.

- Andreasen JO, Paulsen HU, Yu Z, Bayer T, Schwartz O. Uno studio a lungo termine di 370 premolari autotrapiantati. Parte II. Sopravvivenza del dente e guarigione della polpa successiva al trapianto. Eur J Orthod 1990;12:14-24

- Andreasen JO, Paulsen HU, Yu Z, Schwartz O. Uno studio a lungo termine di 370 premolari autotrapiantati. Parte III. Guarigione parodontale successiva al trapianto. Eur J Orthod 1990;12:25-37.

- Andreasen JO, Paulsen HU, Yu Z, Bayer T. Uno studio a lungo termine di 370 premolari autotrapiantati. Parte IV. Sviluppo radicolare successivo al trapianto. Eur J Orthod 1990;12:38-50

- 33.Andreasen JO. Atlante del reimpianto e trapianto di denti. Philadelphia: Saunders, 1992

- Andreasen JO. Analisi della topografia del riassorbimento radicolare superficiale e infiammatorio dopo il reimpianto di incisivi permanenti maturi in scimmie. Swed Dent J 1980;4:135-144

- Josefsson E1, Brattström V, Tegsjö U, Valerius-Olsson H. Trattamento dell'agenesia del secondo premolare inferiore mediante autotrapianto: valutazione di quattro anni di ottanta pazienti. Acta Odontol Scand. 1999 Apr;57(2):111-5.

- Kallu R1, Vinckier F, Politis C, Mwalili S, Willems G. Trapianti dentali: uno studio retrospettivo descrittivo. Int J Oral Maxillofac Surg. 2005 Oct;34(7): 745-55.

- Aslan, Unucu et al. 2010 Follow-up a lungo termine di un paziente con denti congenitamente mancanti trattato con autotrapianto e ortodonzia. Angle of Orthod 80(2): 396-404

- Paulsen HU1, Andreasen JO, Schwartz O. Guarigione della polpa e parodontale, sviluppo radicolare e riassorbimento radicolare successivi al trapianto e rotazione ortodontica: uno studio a lungo termine di premolari autotrapiantati. Am J Orthod Dentofacial Orthop.1995 Dec;108(6):630-40.

- Escoda, G., Ed. 1999 Chirurgia buccale Madrid, Editiones Ergon, S.A. Donado 2007 Chirurgia, Masson

- Ahlberg, Bystedt et al.; Valutazione a lungo termine dei canini maxillari autotrapiantati con formazione radicolare completata Acta Odontologica Scandinavica 41(1): 23-31 · Febbraio 1983

- Tsukiboshi, 2001. Autotrapianto di denti

- Akiyama Y1, Fukuda H, Hashimoto K. Uno studio clinico e radiografico di 25 terzi molari autotrapiantati. J Oral Rehabil. 1998 Aug;25(8):640-4.

- Czochrowska EM1, Stenvik A, Bjercke B, Zachrisson BU. Risultato del trapianto di denti: tassi di sopravvivenza e successo 17-41 anni dopo il trattamento. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2002 Feb;121(2):110-9; quiz 193.

- Thomas, Turner et al. 1998 Autotrapianto di denti: c'è un ruolo? Br J Orthod. 1998 Nov;25(4):275-82.

- Andreasen JO 2009 L'effetto della splintatura sulla guarigione parodontale dopo il reimpianto di incisivi permanenti in scimmie Journal Acta Odontologica Scandinavica Volume 33, 1975 - Issue 6

- Northway, 2002 Impianti dentali autogeni American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics 121(6):592-3 · Luglio 2002

- Tsukiboshi, 2002 Autotrapianto di denti: requisiti per un successo prevedibile Dent Traumatol. 2002 Aug;18(4):157-80.

- Kim, Jung et al. 2005 Valutazione della prognosi e delle cause di fallimenti in 182 casi Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005 Jul;100(1):112-9.