Le deviazioni laterali mandibolari, funzionali e scheletriche. La loro risoluzione attraverso l'ortopedia funzionale.

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua ES (link per leggerlo) .

All'interno dell'universo delle disgnazie, le laterodeviazioni non sono precisamente quelle di più semplice risoluzione. Tuttavia, come le generali della legge, quando vengono affrontate in età di crescita, la loro risoluzione è sicura e stabile.

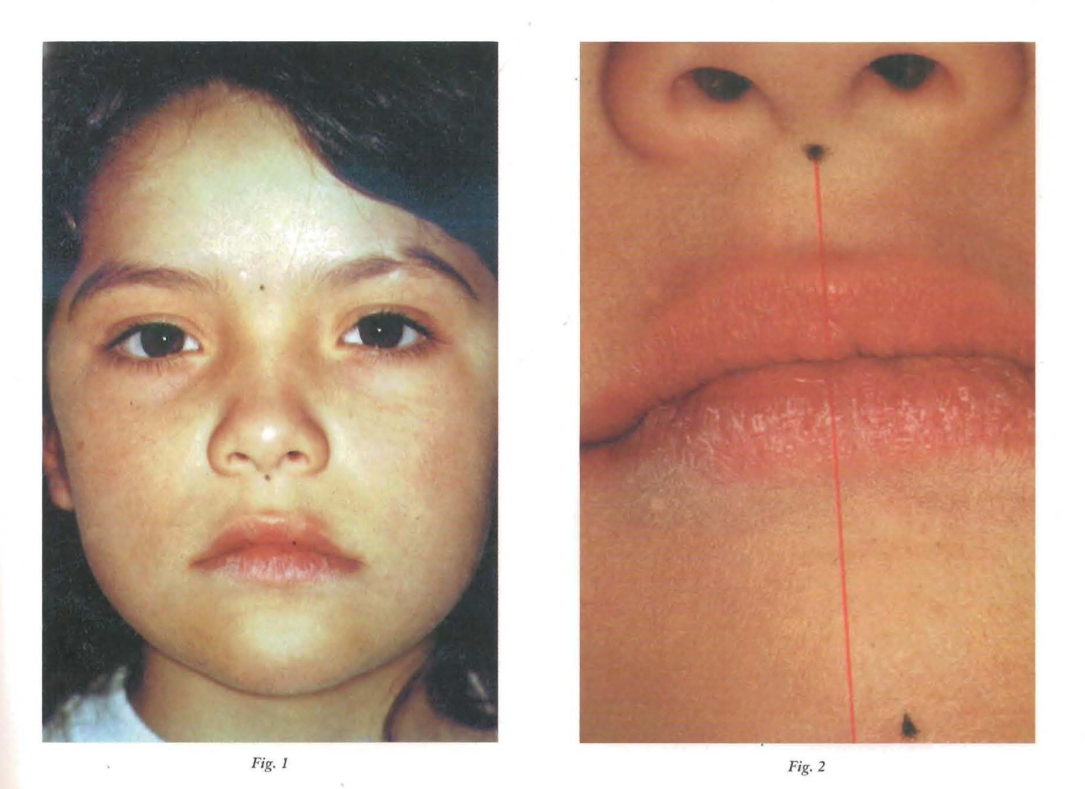

Inquadrata all'interno delle alterazioni in senso trasversale, come tante altre disgnazie, questa ha un segno facciale patognomonico: la deviazione della linea mediana. (Foto 1 e 2).

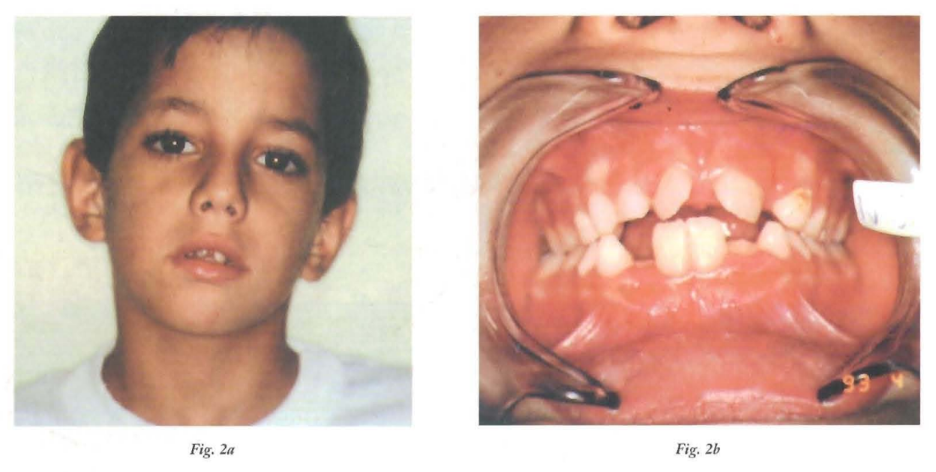

Anche la posizione cefalica alterata, con un'inclinazione verso il lato opposto della deviazione mandibolare, è immediatamente un'attenzione Hamada nel nostro primo incontro con il paziente. (Foto 2a e 2b).

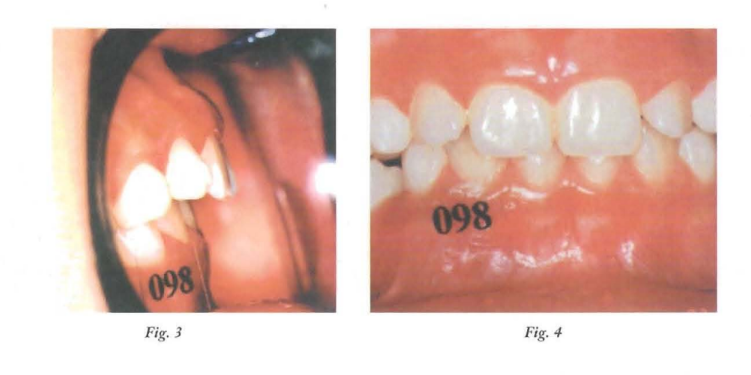

Affrontando già gli archi dentali, osserviamo la non coincidenza delle linee medie. Dobbiamo dire che le laterodeviazioni sono un'alterazione che si trova associata a diverse disgnazie. Effettivamente, la troveremo associata alle diverse alterazioni in senso verticale: morse coperte e aperte (Foto 3, 4, 5 e 6).

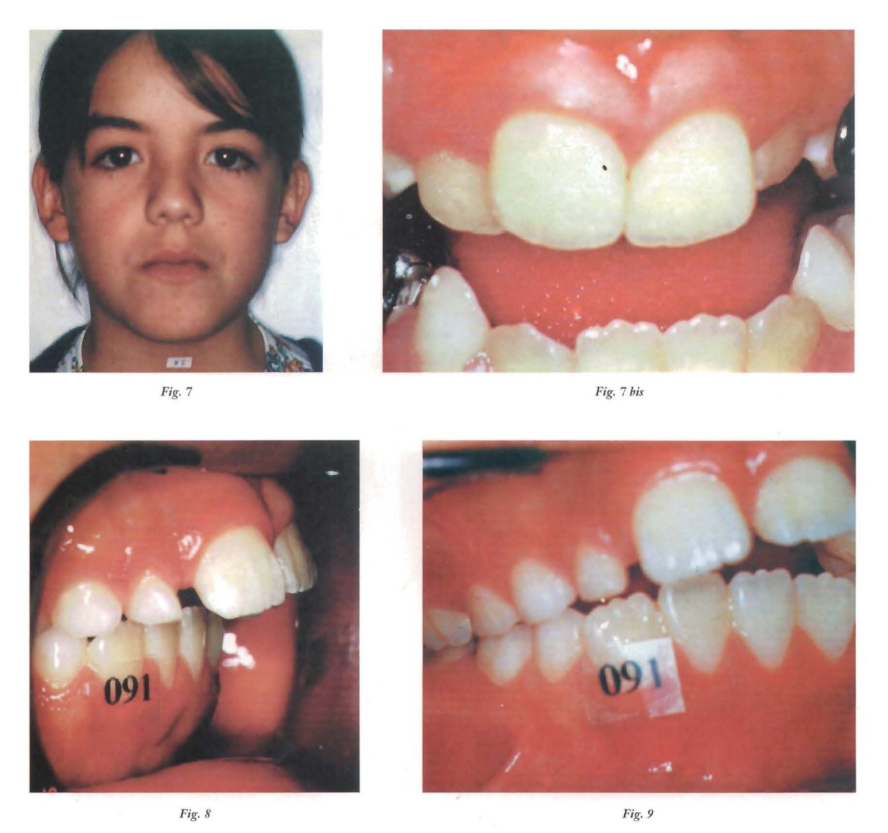

Come così anche in alcune mesiorelazioni e distorrelazioni (Foto 7, 7bis, 8 e 9).

La non coincidenza della linea media (avendo sempre scartato lo spostamento della linea media dentaria) è un segno comune in due tipi distinti di laterodeviazioni: le funzionali e le scheletriche. Comprendendo che le prime sono segni secondari ad altre patologie, e che si risolvono nel corso del trattamento delle primarie, mentre le seconde sono alterazioni di forma, che sono già state impresse nell'architettura ossea della mandibola.

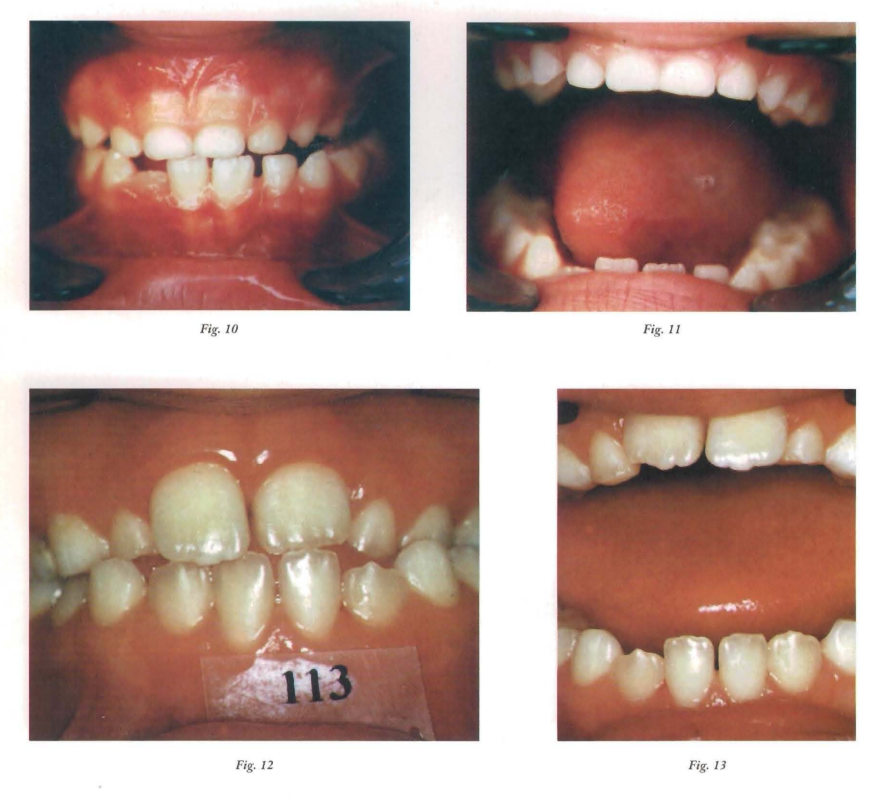

La diagnosi differenziale si effettua con una manovra clinica: l'apertura massima. Nelle deviazioni laterali funzionali partiamo da occlusione centrale con non coincidenza della linea mediana dentaria, tuttavia in apertura massima la mandibola recupera la sua posizione centrata. In quanto alle scheletriche in apertura massima la deviazione si mantiene o si esacerba (foto 10, 11, 12 e 13).

Diagnosi differenziale delle laterodeviazioni:

- Funzionali: in apertura centrale.

- Scheletriche: in apertura mantiene o esacerba la deviazione.

Le Laterodeviazioni funzionali

Cosa intendiamo per laterodeviazione funzionale? Bene, è quella che non influisce ancora sulla struttura ossea maxillo-mandibolare, che è semplicemente una posizione di comodità che adotta la mandibola quando incontra qualche ostacolo nel percorso di chiusura. Naturalmente, se il problema si presenta in età di crescita e non viene risolto, finisce per manifestarsi a livello dell'architettura ossea (laterodeviazione scheletrica).

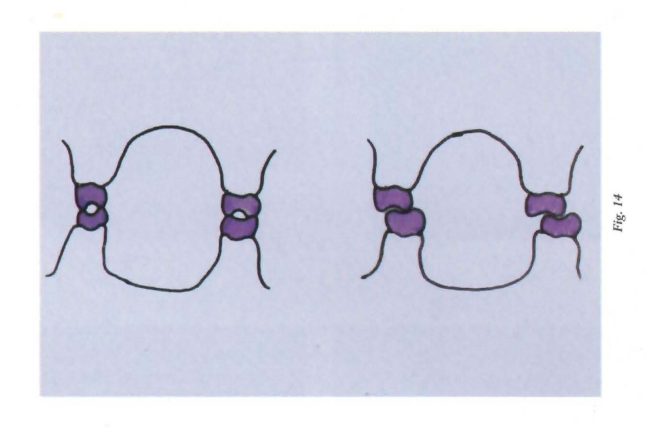

Qual è l'ostacolo che incontra la mandibola nel suo percorso di chiusura? Un contatto prematuro. In realtà, l'ostacolo reale è una discrepanza dei diametri trasversali maxillo-mandibolari, molte volte a causa della diminuzione dei diametri trasversali superiori e altre volte anche per l'aumento dei diametri trasversali inferiori. In modo che questa discrepanza si esprime in una relazione trasversale cuspide-cuspide, che risultando antifisiologica il paziente la corregge lateralizzando la mandibola fino a ottenere una relazione cuspide a fossa. (Foto 14)

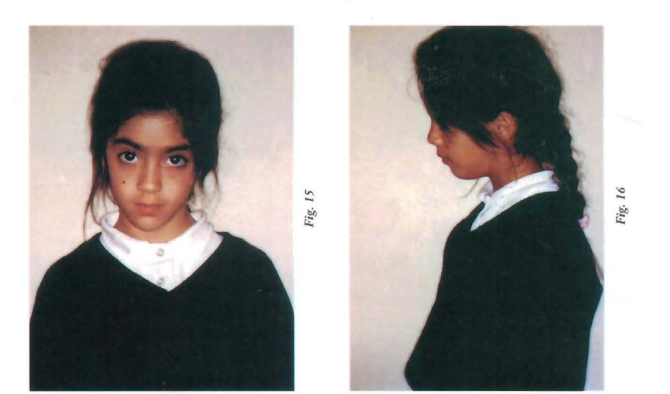

Vediamo ora il caso di Noelia, che si presenta in consultazione all'età di 6 anni. La prima cosa che ci colpisce è la grande alterazione della sua postura!, sia se la osserviamo frontalmente, dove è evidente la presenza di un atteggiamento scoliotico, sia di profilo, mostrando un'esagerazione delle curve fisiologiche della colonna, con il classico atteggiamento di "bambino sconfitto" che spesso presenta il respiratore orale. Allo stesso modo, a riposo, la testa di Noelia rimane inclinata (Foto 15 e 16).

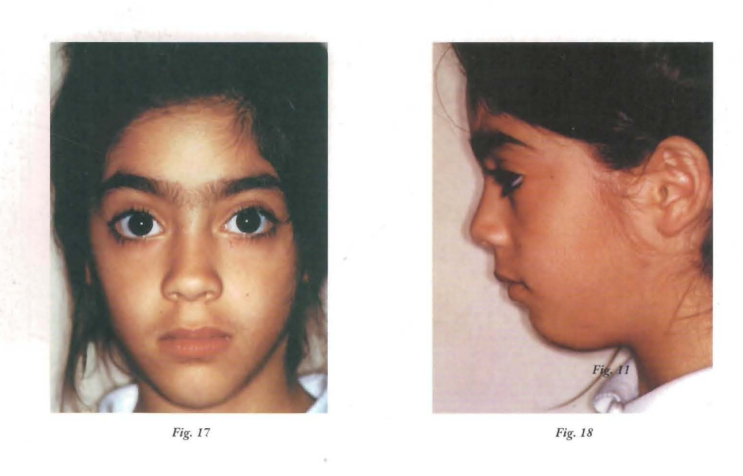

Osservando il viso frontalmente è evidente la deviazione della linea mediana facciale verso destra (Foto 17 e 18).

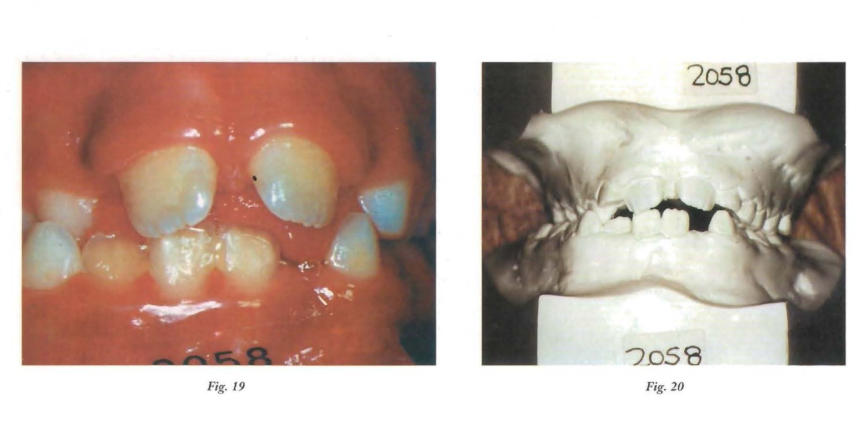

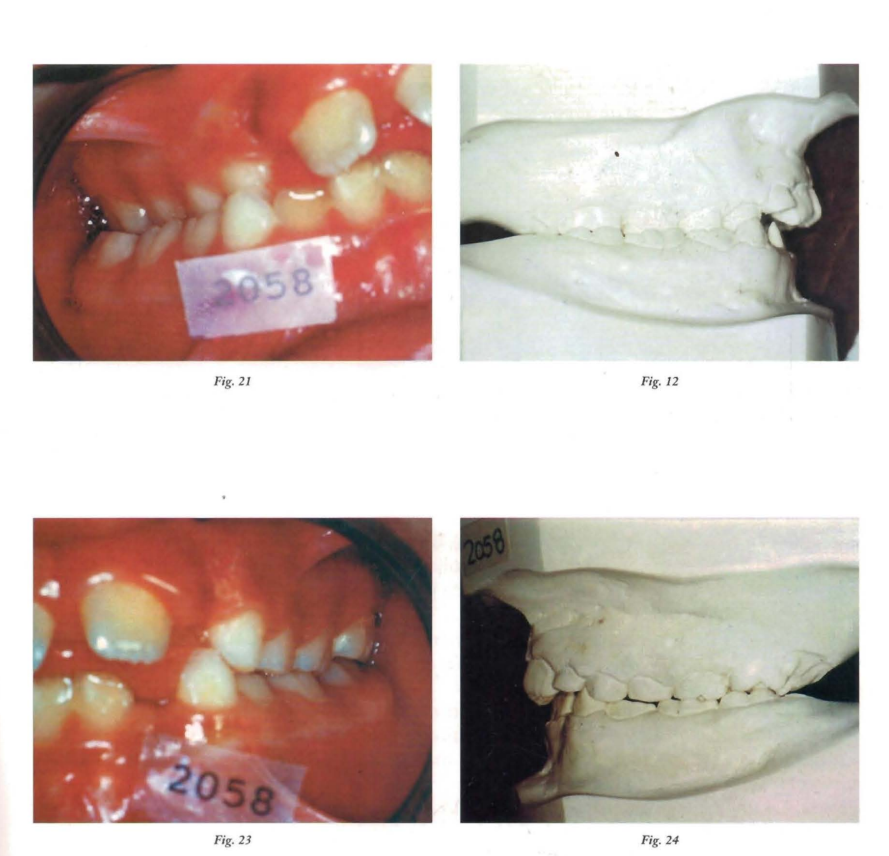

E dobbiamo anche notare la piccolezza delle narici e la contrattura dei mentoniani, che insieme alle caratteristiche labiali (forma, volume, tonicità e texture della emimucosa), ci fanno pensare a una incompetenza orale anteriore. Il solco labiomentoniano marcato, così come gli zigomi poco sviluppati, completano il quadro. Il profilo si presenta leggermente convesso, le labbra sono evertite e la lingua sporge nel pavimento della bocca, facendoci pensare a un atteggiamento posturale basso e indietro (Foto 19, 20, 21, 22, 23 e 24).

Osservando la bocca, possiamo dire che le basi sono regolari, che c'è un morso incrociato posteriore destro e una perdita della linea mediana dentale, dovuta alla posizione deviata della mandibola. D'altra parte, è evidente la lingua che cerca la faccia interna del labbro per poter realizzare la chiusura orale anteriore. Questo contatto labiolinguale lascia il suo segno nell'appiattimento dell'alveolare anteroinferiore e nella protrusione degli incisivi superiori.

Va bene. Siamo di fronte a una deviazione laterale. Eseguiamo quindi la manovra clinica che ci consente di fare la diagnosi differenziale e arriviamo alla conclusione che siamo, felicemente, di fronte a un problema funzionale!. E siamo di fronte a un problema funzionale, non solo perché è una deviazione laterale funzionale, ma anche perché l'etiopatogenesi è funzionale. Perché, cosa è successo qui? C'è respirazione orale, c'è un atteggiamento posturale della lingua basso, c'è mancanza di stimolo per lo sviluppo trasversale del palato; c'è una relazione posteriore trasversale cuspide a cuspide; c'è deviazione mandibolare per ottenere una relazione mandibolare cuspide a fossa (Foto 25 e 26).

Osservando la telerradiografia ci imbattiamo in ipertrofia adenoidea, mancanza di contatto linguoalveolare (assenza di sigillo orale posteriore), appiattimento del mento morbido (iperattività dei muscoli vicarianti del mento), un ioide posizionato più indietro del dovuto (lingua indietro). Dallo studio cefalometrico effettuato con il cefalogramma di Schwartz menzioneremo un angolo interbasale aumentato e una piccola diminuzione delle dimensioni del mascellare superiore.

Diagnosi di laterodeviazione mandibolare funzionale con diminuzione dei diametri trasversali superiori, morso incrociato posteriore destro, respirazione orale, deglutizione atipica e atteggiamento posturale della lingua bassa e indietro.

I nostri obiettivi terapeutici in questo caso sono: in primo luogo recuperare i diametri trasversali superiori e disprogrammare le afferenze delle relazioni maxilomandibolari. In una seconda fase, riorganizzare le relazioni maxilomandibolari, insieme alla riabilitazione funzionale e posturale.

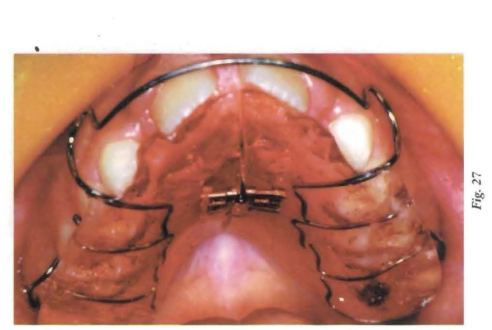

Abbiamo deciso di eseguire la prima fase con una placca con rulli masticatori, con un'indicazione d'uso di 24 ore su 24 e attivando 1/4 di giro prima ogni 7 giorni e poi ogni 4 giorni. (Foto 27).

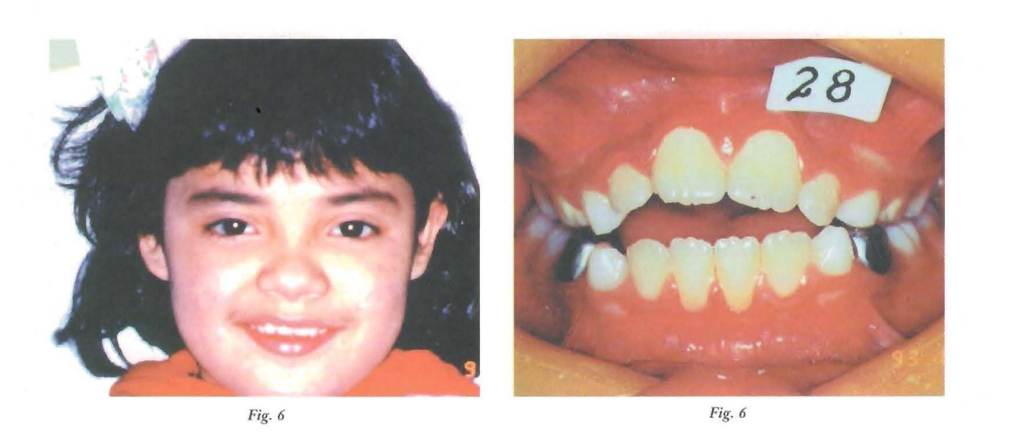

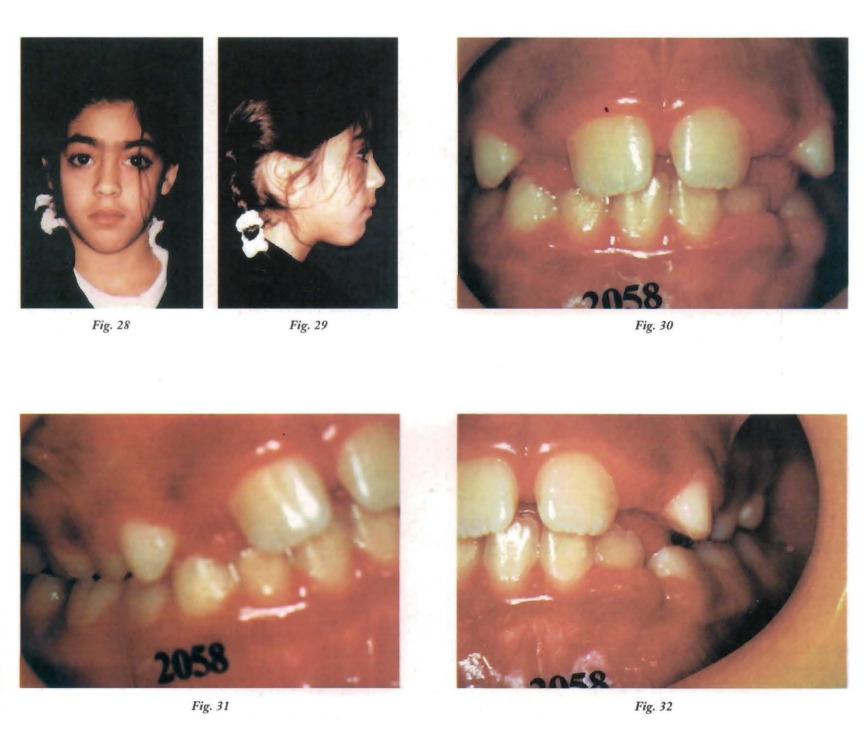

Dopo sei mesi, avendo raggiunto gli obiettivi terapeutici della prima fase, abbiamo rivalutato (Foto 28, 29, 30, 31 e 32).

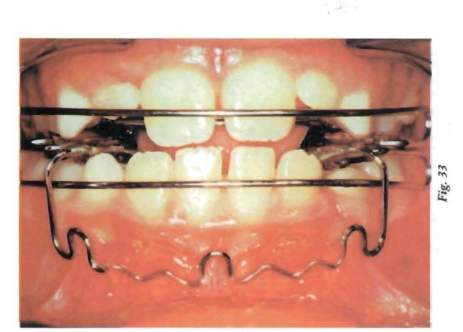

Passiamo quindi alla seconda fase in cui utilizziamo un Attivatore Aperto Elastico di Klammt con scudi retrolabiali inferiori (Foto 33).

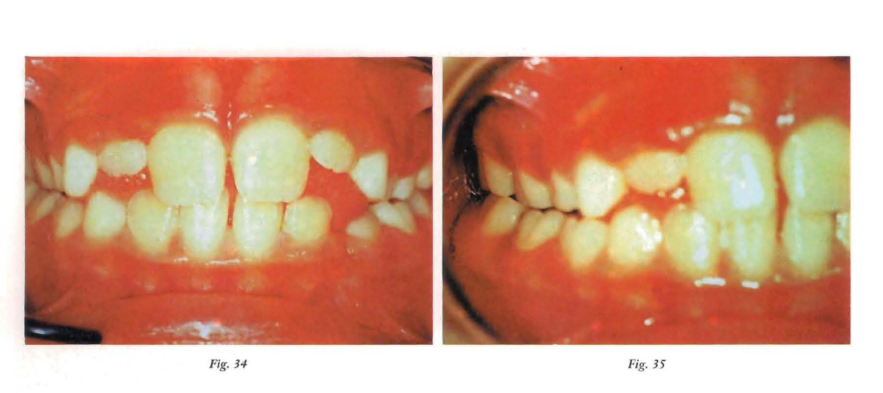

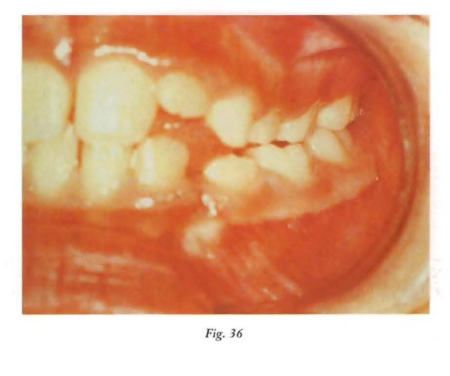

Sei mesi dopo è stata ordinata la relazione interincisiva e i diametri trasversi, così come sono state migliorate sostanzialmente le disfunzioni iniziali, anche se persiste l'abitudine nella postura cefalica anomala (Foto 34, 35 e 36).

Le deviazioni laterali scheletriche

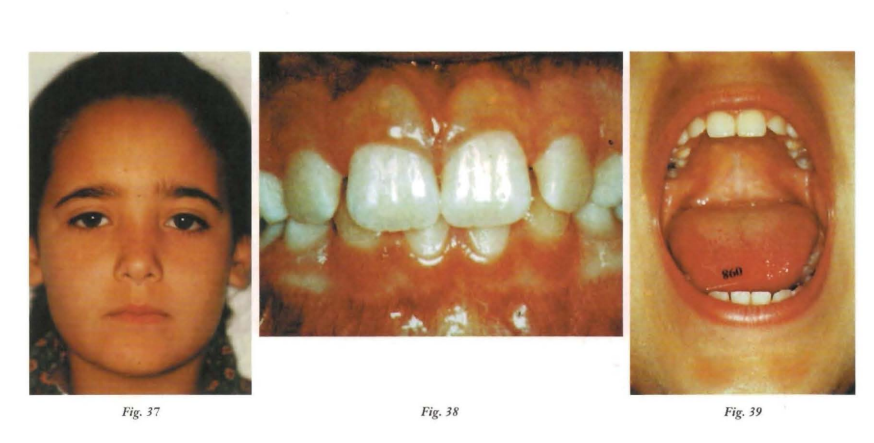

Come già detto, sono quelle che si verificano a causa di alterazioni nell'architettura ossea e che clinicamente distinguiamo per la linea mediana facciale alterata e la permanenza della deviazione laterale in occlusione e in apertura massima. (Foto 37, 38 e 39)

Se ci riferiamo all'etologia, dobbiamo dire che queste alterazioni si presentano a causa di disturbi genetici, nel caso di anquilosi dell'articolazione temporomandibolare, quando il paziente ha subito una frattura del condilo, o a causa di infezioni dell'orecchio medio a ripetizione. Andiamo ad analizzare questa patologia alla luce di due casi clinici:

Il bambino G. M. viene portato in consultazione all'età di cinque anni dalla madre, che nota "il viso storto". Dall'anamnesi si evince che all'età di due anni c'è stato un trauma con frattura della clavicola e del canino superiore temporaneo (Foto 40, 41 e 42).

Osservato frontalmente, è evidente la deviazione della linea mediana facciale verso destra, deviazione che aumenta all'apertura massima. Il profilo è convesso con un evidente ritardo del punto Pg. molle.

G. M. è un respiratore misto, con deglutizione atipica e presenta l'abitudine di succhiarsi il labbro inferiore (Foto 43, 44 e 45).

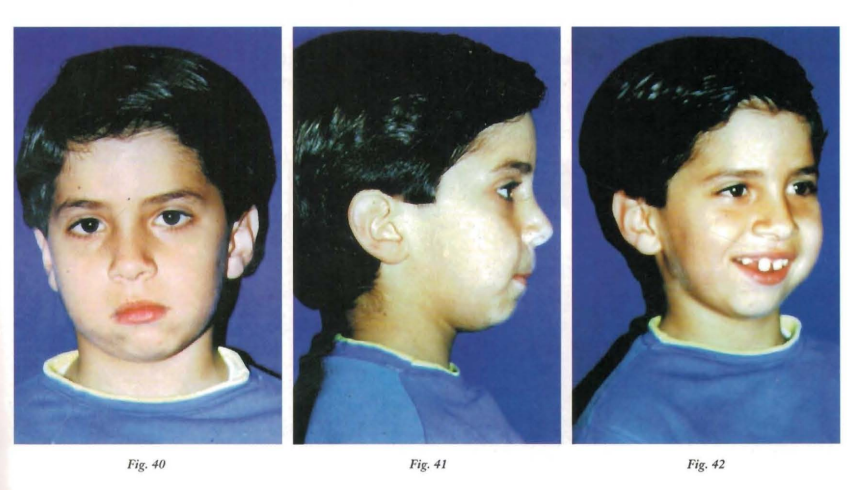

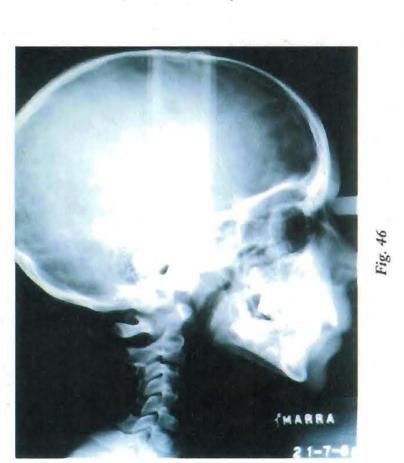

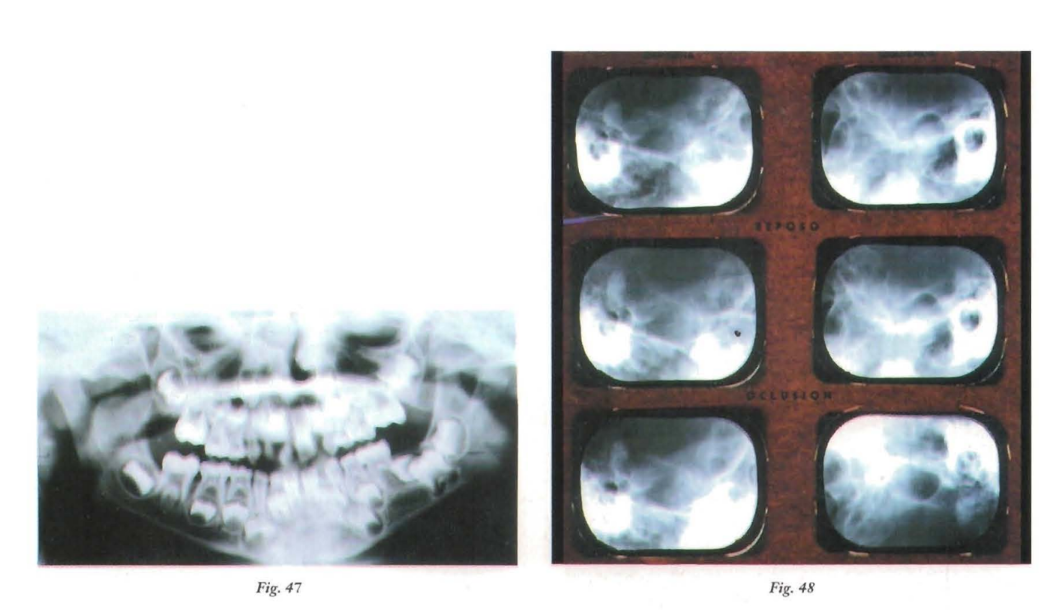

Gli archi dentali, in uno stadio di ricambio più evoluto rispetto all'età cronologica, ci mostrano anche la perdita della linea mediana dentale, ripetendo la deviazione verso destra, così come la perdita della relazione interincisiva a causa dell'appiattimento dell'alveolare anteroinferiore prodotto dalla disfunzione labiolinguale. (Foto 46, 47 e 48)

Lo studio radiografico ci dà la risposta: già nella panoramica si osserva l'assenza del condilo destro, che poi viene confermata con la condilografia. L'analisi telerradiografica ci mostra anche una significativa diminuzione della dimensione mandibolare insieme a una posizione arretrata del mascellare inferiore (distorrelazione).

In altre parole, ci troviamo di fronte a una laterodeviazione mandibolare strutturale con micrognazia mandibolare, suggerendo che l'etologia sarebbe traumatica, con alterazioni deglutitorie associate.

In età di crescita, la differenza della forza di contrazione tra i muscoli elevatori e depressori della mandibola, così come l'aumento del tono di riposo nei muscoli vicini alla zona traumatizzata, possono deformare il corpo mandibolare, pertanto è imprescindibile equilibrare il prima possibile i meccanismi che regolano il funzionamento neuromuscolare masticatorio.

È necessario, e con la massima urgenza, ripristinare il libero gioco articolare, così come stimolare al massimo la propulsione e l'apertura cercando di evitare l'anchilosi articolare, la deformazione della crescita mandibolare e la diminuzione dell'apertura, tutte conseguenze presenti in caso di non attuazione del trattamento adeguato.

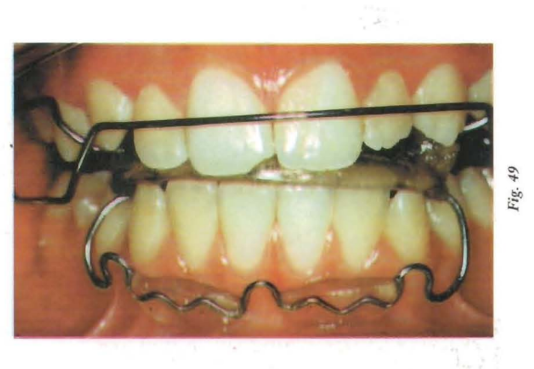

Con quanto sopra come obiettivi terapeutici si installa un Bionator 11 con scudi retrolabiali inferiori, coadiuvato da riabilitazione funzionale (Foto 49).

Il dispositivo installato in bocca, con indicazione di uso quasi permanente, obbliga al funzionamento centrato della mandibola, provocando un'adattamento neuromuscolare.

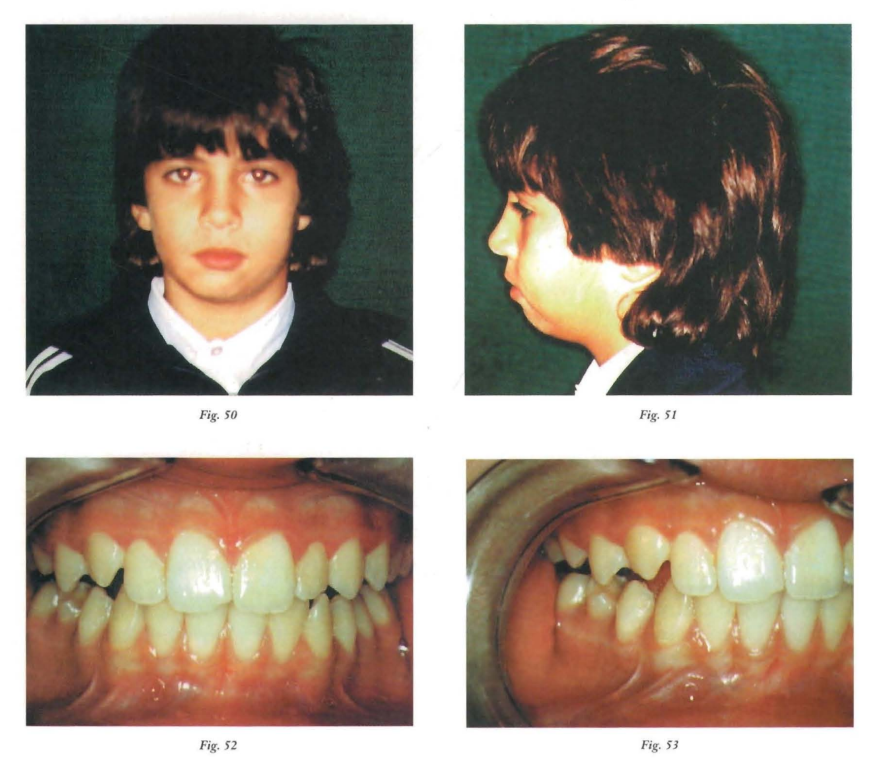

Una volta iniziato il ricambio dei settori posteriori, con la guida di eruzione dell'apparecchiatura bimaxillare funzionale, si è andato formando un ingranaggio intra-arco corretto, in modo che ora, dalla readattazione neuromuscolare si ottiene la memoria propriocettiva parodontal che coadiuva anche alla corretta posizione mandibolare (Foto 50, 51, 52, 53 e 54).

Anita si presenta alla consultazione nel corso che si svolge presso l'Ospedale Centrale "Dr. Castro Rendon" della città di Neuquén, a 9 anni e sette mesi, indirizzata da un collega che aveva rilevato la presenza di una asimmetria facciale.

Il principale antecedente è un incidente automobilistico a seguito del quale le è stato estirpato il condilo destro (fortunatamente si è potuta recuperare la risonanza magnetica che le è stata effettuata in quella occasione).

Al momento della consultazione, lo stato generale della paziente è normale, anche se si rileva una leggera lordosi vertebrale.

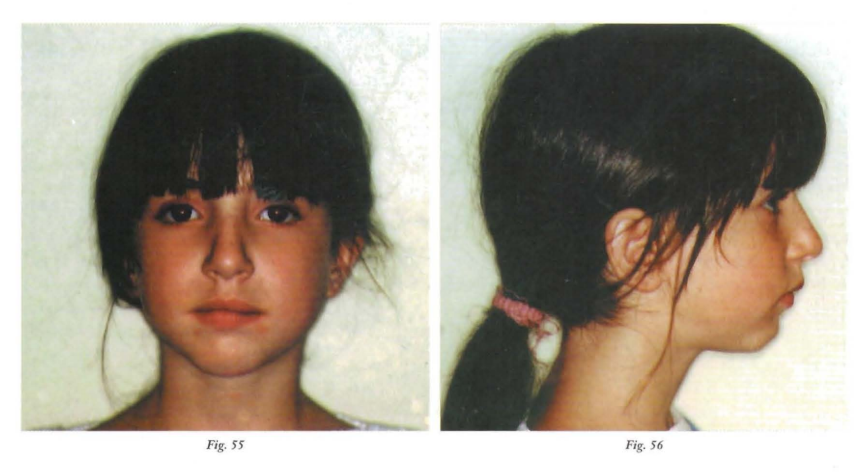

Nell'esame facciale riconosciamo asimmetria mandibolare destra, un labbro superiore corto e uno inferiore evertito. Il solco labiomentoniano è marcato e il profilo convesso, (Foto 55 e 56)

Dal punto di vista funzionale, la paziente è respiratrice orale, a causa della quale mantiene un atteggiamento posturale della lingua bassa con un labbro superiore corto e ipotonico, uno inferiore ipoattivo, presentando incompetenza orale anteriore e un mento iperattivo.

Nel realizzare lo studio dell'A.T.M., si arriva al punto più interessante del caso, poiché è il motivo della consultazione iniziale e dove la nostra curiosità è maggiormente stimolata.

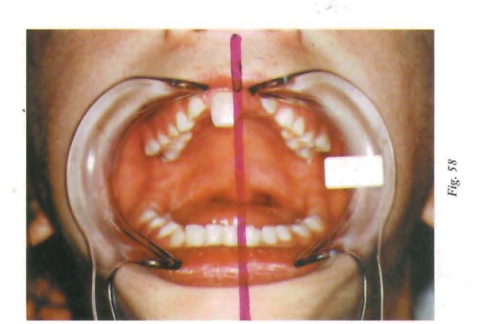

Gli elementi più evidenti sono: una grande limitazione nell'apertura (che non supera i 30 mm) e un forte deviazione verso il lato destro nell'apertura massima prodotta dalla mancanza del condilo (Foto 58).

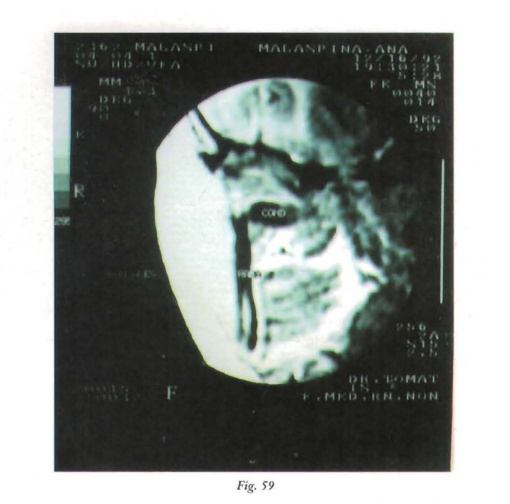

Lo studio dell'A.T.M. è stato completato con le informazioni fornite dalla risonanza effettuata al momento dell'incidente. Qui si osserva chiaramente che a causa del trauma subito durante l'incidente, il condilo si trova a quasi 90° dal suo collo, e il rapporto recitava testualmente "frattura del condilo destro, con spostamento del frammento libero verso l'interno, in avanti e in basso. Il menisco articolare sembra accompagnare il frammento condile; la cavità glenoidea presenta una morfologia normale, senza strutture al suo interno. Questo studio è stato quello che ha deciso la condilectomia (Foto 59).

Passiamo poi ad analizzare la bocca della paziente e osserviamo che la base apicale è regolare; che gli archi dentali hanno i loro diametri trasversali diminuiti, sia quello superiore che quello inferiore, con la discrepanza maggiore nei diametri 6/6.

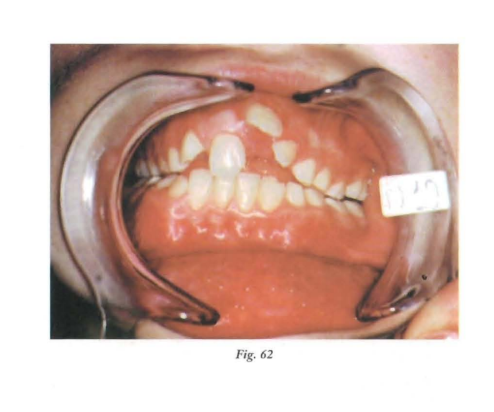

In senso sagittale il risalto è leggermente aumentato. La chiave molare è di normocclusione e quella canina di lieve distocclusione. In senso verticale in alcuni elementi dentali l'incrocio è aumentato e in altri non raggiunge le misure considerate normali (Foto 60, 61 e 62).

La somma incisiva è di 30 mm, e in base al diametro bicigomatico, si considera che la dimensione dentale sia normodonzia, poiché il ca.EI. (coefficiente osseo facciale individuale) è di 0,99. esistendo una grande distopia dentale con traspolazione tra il laterale e il canino superiore sinistro.

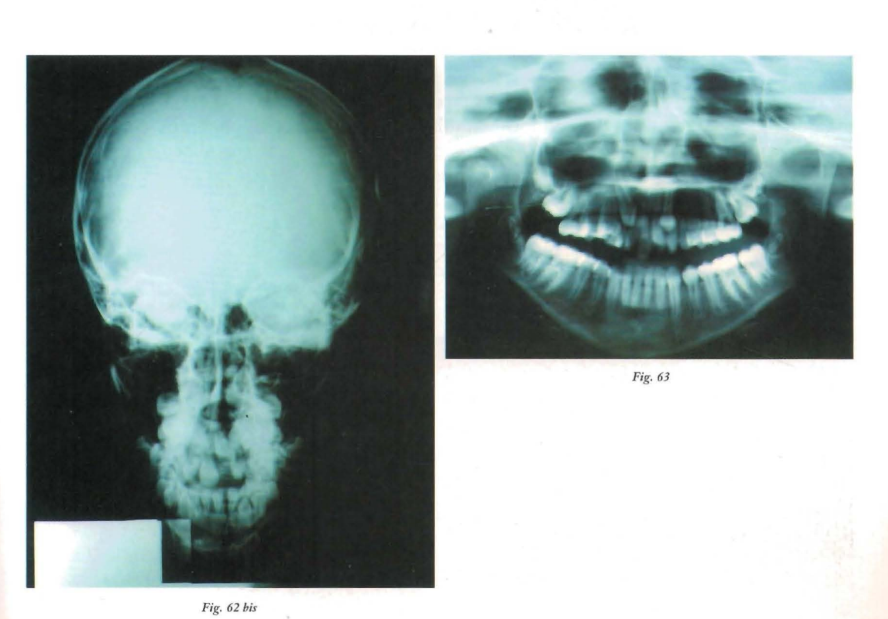

Nella teleradiografia si evidenzia la presenza di adenoidi all'altezza del terzo inferiore della fossa pterigomaxillare, generando una grande difficoltà nel passaggio aereo. Inoltre, confermiamo l'atteggiamento posturale basso della lingua, già osservato clinicamente. (Foto 62 bis, 63 e 64).

Nel realizzare le misurazioni cefalometriche appare come dato degno di nota la divergenza delle basi, con impegno del mascellare inferiore, la distorrelazione mandibolare e un lieve aumento delle dimensioni del mascellare superiore.

Una volta completato lo studio del paziente che qui abbiamo riassunto al massimo per motivi di spazio, si realizza la diagnosi, che come tutti sappiamo è fondamentale per definire gli obiettivi terapeutici e il piano di trattamento. Dobbiamo affrontare i problemi morfologici, funzionali e strutturali del paziente, e in questo caso particolare analizzare il grave problema che rappresenta la mancanza del condilo mandibolare. Sinteticamente, possiamo dire che ci troviamo di fronte a una laterodeviazione mandibolare strutturale, con assenza del condilo destro, distorrelazione con divergenza delle basi, distopie dentarie e problemi funzionali associati.

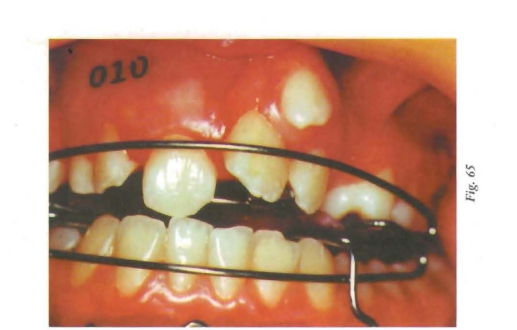

Ad Anita è stato installato all'inizio del trattamento un Bionatore II con scudi retolabiali inferiori, e sedici mesi dopo è stato sostituito da un Attivatore Aperto Elástico di Klamm con scudi retrolabiali inferiori (Foto 65).

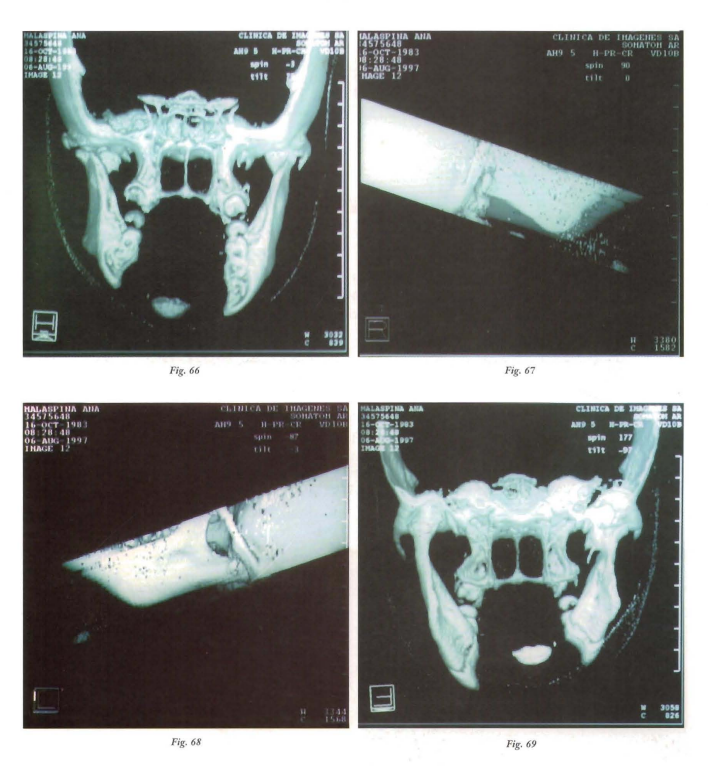

L'obiettivo principale del trattamento consisteva nel riabilitare il movimento mandibolare, guidando la centrica e generando una riadattamento dei tessuti molli a livello dell'A.T.M. lesionata. In studi successivi con tomografia computerizzata è stata verificata la formazione di un tessuto adattativo nella zona condilare, che ha portato a una cinetica mandibolare normale, rimanendo come interrogativo l'istologia dello stesso, studio che supera le nostre possibilità come clinici (Foto 66, 67, 68 e 69).

Una volta analizzato il caso clinico risulta interessante recuperare alcuni elementi che riteniamo importanti. In primo luogo dobbiamo dire che secondo la bibliografia raccolta e la nostra esperienza, quando si verifica un trauma di questo tipo si deve cercare in tutti i modi di conservare il residuo condilare, poiché una volta riposizionato in una posizione adeguata serve come matrice per rigenerare il tessuto.

Analizzando un altro aspetto dobbiamo dire che quando ci dedichiamo all'armatura degli archi dentali, la traslazione esistente tra il laterale e il canino sinistro e la posizione della radice del canino ci ha costretto a posizionare un apparecchio a stelo. Ma è importante sottolineare che si è continuato con l'uso notturno dell'A.A.E.K. (Foto 70).

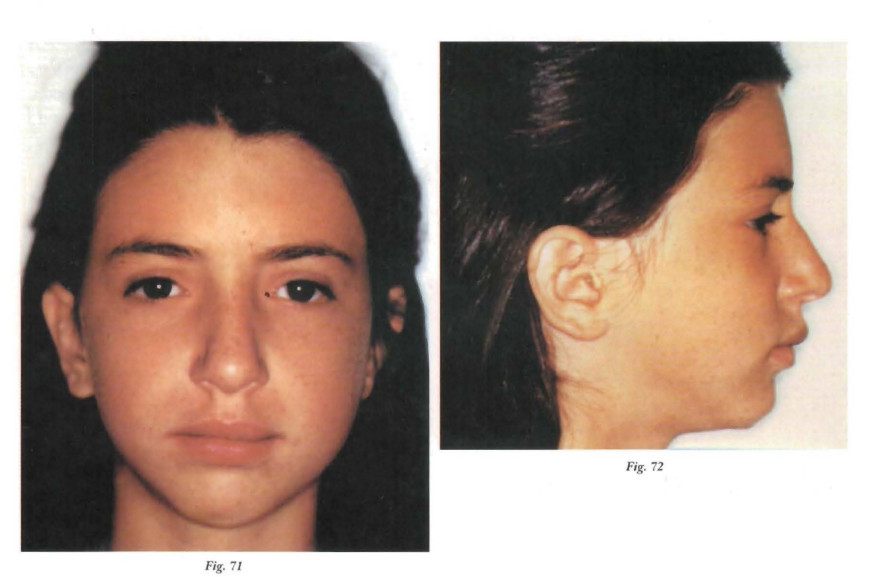

Attraverso il trattamento implementato, si è recuperata la crescita dell'emimandibola destra quasi fino a compensare l'asimmetria e durante il movimento di apertura, dall'occlusione fino all'apertura massima, non si osserva deviazione mandibolare (Foto 71, 72, 73, 74 e 75).

Questa ha prodotto in noi una nuova esperienza ortopedica funzionale, dato che i nostri concetti sono sempre stati gestiti con strutture mediamente normali e con tutti i loro componenti. Di fronte a questo caso clinico, e nonostante la bibliografia raccolta, non avevamo un supporto concreto e certo al nostro lavoro, ma si è puntato sulle nostre convinzioni funzionali e i risultati ottenuti sostengono questi concetti generali che governano i nostri trattamenti.

Questo è un caso che con l'ortopedia funzionale, e quindi dalla funzione, abbiamo riabilitato un sistema dove mancava un elemento importante dello stesso; il condilo dell'A.T.M. Attraverso il riordino dei tessuti molli periarticolari e generando un enagramma in centrica, la funzione è stata riordinata sulla base dei componenti residui.

Conclusioni

Si presentano due entità nosologiche diverse, le deviazioni mandibolari funzionali e quelle strutturali, con un medesimo segno patognomonico: la deviazione della linea mediana facciale.

Viene mostrato attraverso un caso clinico il modo semplice di risolvere i primi e poi, attraverso due casi con gravi lesioni dell'A.T.M., le possibilità che offre l'Ortopedia Funzionale di risolvere attraverso meccanismi di compensazione.

G. Lorenz, N. H. Rivas, A. Ceccarelli

Bibliografia

- Ortopedia Maxillofacciale clinica e aparatologia. Articolazione temporomandibolare. Tomo III John W. Witzig, Terrance J. Spahl. 1993 Ed. Scientifiche e Tecniche S.A.

- Malattie dell'apparato temporomandibolare Un approccio multidisciplinare. Douglas H; Morgall, D.D.S., William P. Hall, M.O., James Veinvas, D.D.S. e F.A.C.D. Ed. Mundi.

- Sensibilità propriocettiva e anomalie trasversali del percorso di chiusura. A. Coutand e G. Demadre Maysson. Rivista "Ortodonzia" No 76 anno XXXVIII, Nov. 74.

- Risposta allo stimolo funzionale terapeutico in un bambino con mancanza di crescita provocata da un'anchilosi unilaterale. Prof Dr. Carlos Ricardo Guardo. Riv. "Ortodonzia", anno XLVII Vol 47 No 94 Nov. 83.

- Riepilogo delle principali caratteristiche della crescita facciale. Prof Dr. Jean Oelaire. Riv. dell'A.A.O.F.M. No 64, anno 81.

- Manuale sulla crescita facciale. Enlow, O. Ed. lniermedica Bs. As. Arg. 1982.

- Fisiologia neuromuscolare e ortopedia funzionale. Guardo C. et. Al.. Riv. Circolo Arg. di Odontologia, No 3142-1972.

- Implicazioni cliniche dell'A.T.M. Robert M. Rickets 0 .0.5., M.S.. Riv. "Ortodonzia" No 61, anno XX XI Aprile 67.

- Trattamento ortopedico nei traumi condilo-mandibolari. Nilda B. Bacigalupo, Maria N. T. di Duffy, Alberto N. R. Meroni, Carlos E. Meroni e Liliana C. Spinedi. Riv. dell'A.A.O.F.M. Vol 13 No 42 1978.