Recupero morfofunzionale dell'ATM post-condilectomia, trattata con ortopedia funzionale dei mascellari.

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua ES (link per leggerlo) .

Riassunto

Paziente di 9 anni, si presenta in consultazione con deviazione laterale mandibolare, a causa della mancanza del condilo destro che è stato estirpato come "atteggiamento terapeutico" a seguito della frattura per un incidente al collo dello stesso. Il trattamento viene effettuato con apparecchi ortopedici funzionali e dopo 3 anni si ottiene funzionalmente che la mandibola recuperi la centrica nei suoi movimenti di apertura e chiusura. Si osserva una crescita di tessuto che assomiglia a una formazione condilare.

Vengono effettuati gli studi per verificare i meccanismi compensatori che sono stati raggiunti per un funzionamento vicino alla normalità.

Generalità

Parlare di crescita e sviluppo mandibolare e in particolare dell'A.T.M., è parlare di un tema molto controverso, e su cui esistono diversi criteri riguardo a quali siano i veri meccanismi capaci di regolarlo.

Fino ad ora sono stati realizzati un numero infinito di lavori e esperienze cliniche, sperimentali, statistiche, ecc., per arrivare a determinare con certezza quale sia il percorso generalmente fissato nello sviluppo e nella crescita ossea per la propria capacità, e quali siano gli elementi principali che lo governano.

Il tema della crescita e dello sviluppo mandibolare è di significativa importanza per due grandi specialità odontologiche come l'Ortopedia Funzionale e la Chirurgia Bucomaxillofaciale, poiché entrambe lavorano costantemente con malformazioni maxillofacciali, le quali non solo hanno diverse eziologie, ma il trattamento corrispondente varia a seconda di ogni caso particolare, essendo errato effettuare una terapia standardizzata per risolvere patologie simili. Da qui deriva l'importanza di conoscere i fattori che producono le diverse anomalie, per poter effettuare un trattamento adeguato a ciascun paziente.

Per tutto questo, la mandibola non può essere presa in forma individuale per il suo studio, ma deve essere correlata con un'altra grande quantità di strutture e funzioni.

La crescita mandibolare è stata ed è un tema molto discusso.

Esiste una teoria che attribuisce alla cartilagine del condilo il ruolo fondamentale di regolare la crescita del mascellare inferiore. I ricercatori che seguono questa teoria hanno condotto innumerevoli esperimenti al fine di provare con fatti concreti questa posizione (Schmidhuber; Osborne e Ware; Sicher; Proweer; Samat e Engel; Engel e Brodie).

Ci sono autori come Scott (1967), che stabilisce che la cartilagine avrebbe un ruolo primario e le sutura un ruolo secondario e compensatorio, per quanto riguarda la crescita craniofacciale, vale a dire che le cartilagini agirebbero come veri centri di crescita, separando le strutture ossee contigue, e le sutura sarebbero incaricate di compensare quella separazione attraverso la neoformazione ossea.

Durkin (1972) ha differenziato istologicamente la cartilagine del condilo, dalla cartilagine epifisaria, constatando che la principale funzione della prima è quella di essere un centro di adattamento e non un centro di crescita primario come la seconda.

Esiste un'altra concezione, chiamata genetica, secondo la quale la forma e la dimensione della mandibola e di tutto il massiccio craniofacciale sarebbero regolate geneticamente.

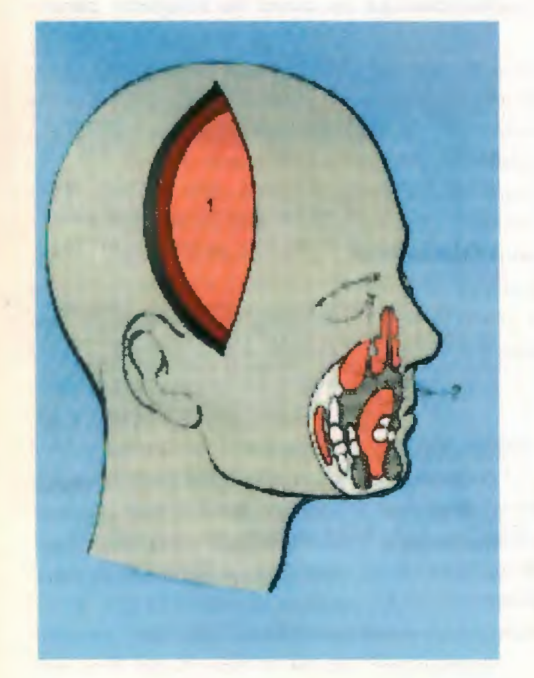

1 - Motore funzionale neurocranico.

2 - Motore capsulare oro(ociol.

Van der Linden (1966) stabilisce che c'è una interazione permanente tra i fattori genetici e i fattori ambientali nella crescita e nello sviluppo del complesso cranio-facciale.

Un'altra teoria è quella iniziata da Van der Klaauw (1952), e poi seguita da Melvin Moss (1960), che attribuisce alla funzione della mandibola il ruolo predominante nel suo sviluppo, considerando che ci sono certi fattori genetici che regolano la crescita, ma che poi si condizionano attraverso ciò che Moss chiamò Matrice Funzionale, la quale è rappresentata da tutti i tessuti molli che lavorano e si relazionano con le sue unità scheletriche.

L'esempio che si fa abitualmente è quello del muscolo e della sua attività, anche se si considera come matrice funzionale tendini, vasi, nervi, e come caso molto particolare, nella mandibola, i denti, per il loro comportamento sulla loro unità scheletrica alveolare. Vale a dire che ogni matrice funzionale agisce indipendentemente su un'unità scheletrica, la quale può costituire solo una parte di ciò che nella osteologia classica è considerato come osso.

Tal è il caso del mascellare inferiore, che è costituito da varie microunità come l'alveolare, la basale, la rana ascendente, l'angolo goniale, l'apofisi coronoide e il condilo mandibolare.

Secondo Enlow, l'osso non cresce da solo, ma lo fa grazie alla matrice di tessuto molle che lo ricopre, essendo i fattori genetici e funzionali determinanti per la sua crescita nei tessuti molli, considerando che la crescita non è regolata dalla parte calcificata dell'osso stesso, ma dai muscoli, labbra, guance, mucosa, vasi, nervi, ecc., che lo circondano.

Enlow considera che il condilo funzioni come un campo regionale di crescita, considerandolo non come un centro maestro, ma come un elemento di importanza locale, essendo la crescita della mandibola la conseguenza di tutti i campi regionali che intervengono durante il processo.

Un'altra concezione avanzata sulla crescita craniofacciale postnatale è la teoria cibernetica del Prof. Alexandre Petrovic, che studia i problemi dei sistemi fisiologici come veri sistemi complessi, i quali possono essere risolti solo attraverso la cibernetica e l'informatica.

Petrovic stabilisce anche che la crescita condilare è soggetta a un controllo locale, di cui le forze meccaniche sono una parte regolatrice in modo permanente.

Caso clinico

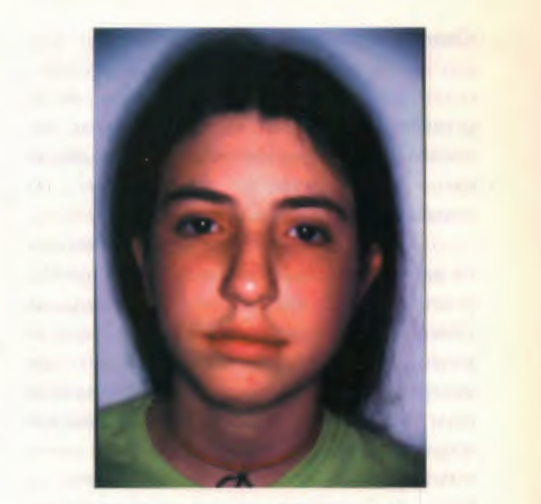

Si presenta in consultazione la paziente Ana M. di 9 anni e 7 mesi di età al corso di Ortodonzia Funzionale che si svolge presso l'Ospedale Dr. Castro Rendón della città di Neuquén, Provincia di Neuquén, nell'aprile del 1993, inviata da un collega che ha rilevato la presenza di una asimmetria facciale.

Il principale antecedente è un incidente, dal quale è derivata la frattura del collo del condilo destro, che è stato estirpato come "atteggiamento terapeutico". Come risultato di ciò, la paziente presentava un deviazione mandibolare in apertura.

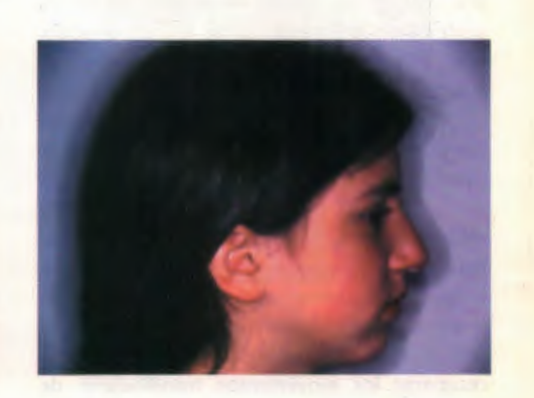

Al momento della consultazione, il suo stato generale è normale, anche se si rileva una leggera lordosi vertebrale. Nell'esame facciale si riconosce asimmetria mandibolare destra, un labbro superiore corto e uno inferiore evertito. Il solco labiomentoniano è marcato e il profilo convesso.

Dal punto di vista funzionale la paziente è respiratrice orale, a causa della quale mantiene un atteggiamento posturale basso della lingua, con un labbro superiore corto e ipotonico e uno inferiore ipoattivo, presentando incompetenza orale anteriore e un mento iperattivo.

Nel realizzare lo studio dell'A.T.M., si arriva al più interessante di questo caso, poiché è il motivo della consultazione iniziale e dove la curiosità è maggiormente stimolata.

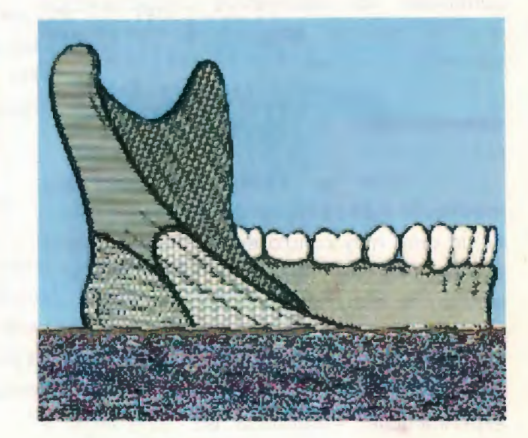

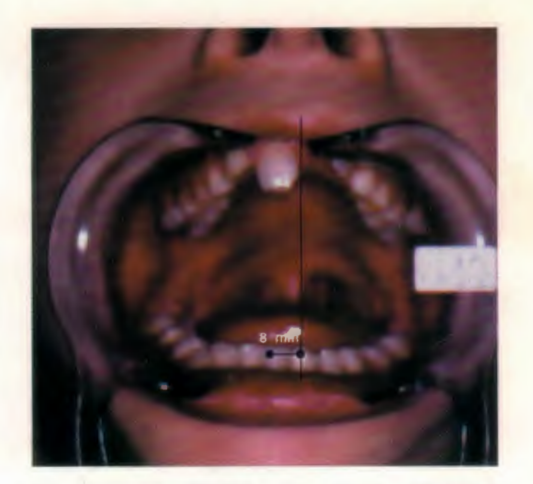

Gli elementi più evidenti di questa analisi sono: una grande limitazione nell'apertura (che non supera i 30 mm) e un forte deviazione verso destra in apertura massima prodotta dalla faíta del condilo.

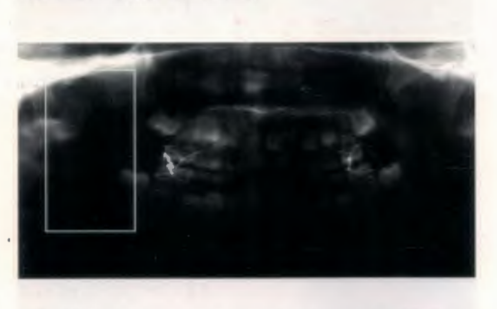

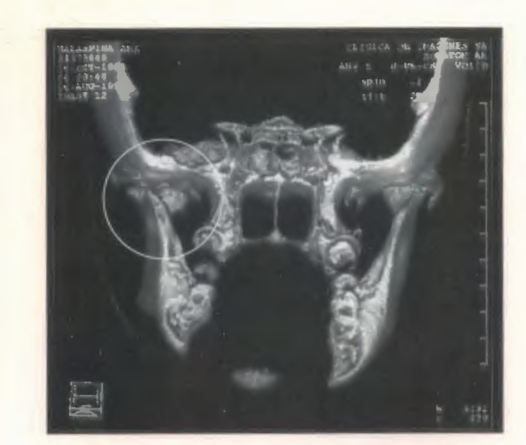

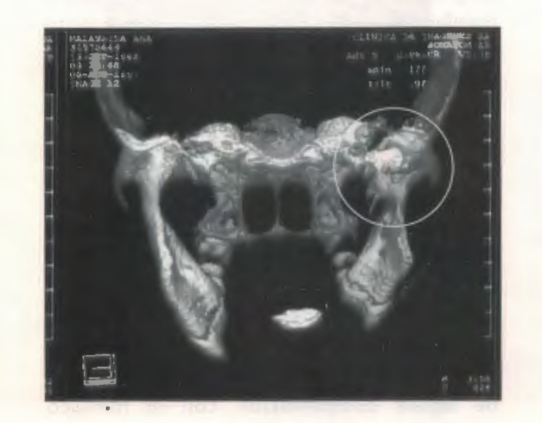

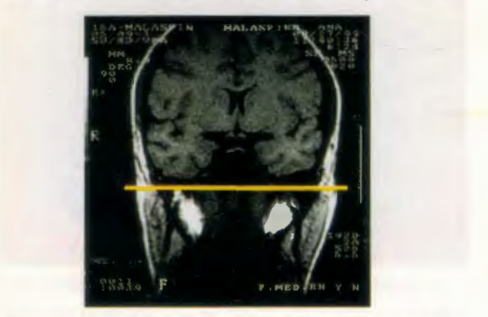

Lo studio dell'A.T.M. è stato completato con le informazioni fornite dalla risonanza magnetica eseguita al momento dell'incidente. Lì si osserva chiaramente che, a causa del trauma subito in quel momento, il condilo si trova a quasi 90° dal suo collo, e il rapporto recitava testualmente "frattura del condilo destro, con spostamento del frammento libero verso l'interno, in avanti e in basso". Il menisco articolare sembra accompagnare il frammento condile; la cavità glenoidea presenta una morfologia normale, senza strutture al suo interno. Questo studio è stato quello che ha convinto il chirurgo a eseguire la condilectomia.

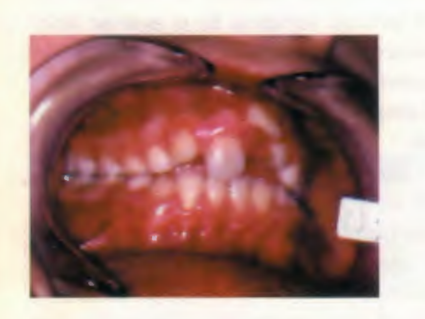

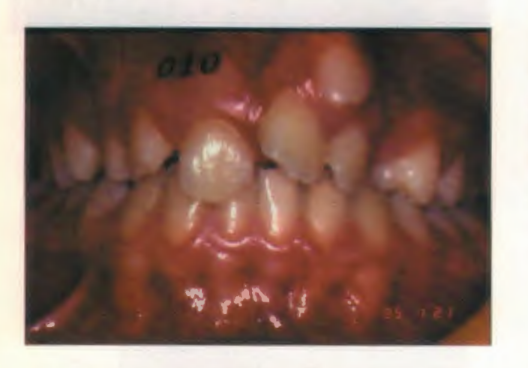

Si analizza poi la bocca della paziente, e si osserva che la base apicale è regolare, e che gli archi dentari hanno i loro diametri trasversali diminuiti, sia quello superiore che quello inferiore, con una maggiore discrepanza nei diametri 6:6.

In senso sagittale, il risalto è leggermente aumentato. La chiave molare è di normoocclusione e la canina di lieve distoocclusione. In senso verticale, in alcuni denti l'incrocio è aumentato e in altri non raggiunge le misure considerate normali.

Negli studi radiografici si osserva proliferazione adenoidea, generando difficoltà nel passaggio aereo. Inoltre si conferma l'atteggiamento posturale basso della lingua, già osservato clinicamente.

Nel effettuare le misurazioni cefalometriche, emerge come dato degno di nota, la divergenza delle basi con coinvolgimento del mascellare inferiore, la distorrelazione mandibolare e un lieve aumento delle dimensioni del mascellare superiore.

Una volta completato lo studio del paziente, si procede alla diagnosi. Devono essere affrontati i problemi morfologici, funzionali e strutturali del paziente e in questo caso, analizzare il grave problema rappresentato dalla mancanza del condilo mandibolare. Sinteticamente, ci si trova di fronte a una deviazione laterale mandibolare strutturale, con assenza del condilo destro, distorrelazione con divergenza delle basi, distopie dentarie e problemi funzionali associati.

Ad Anita è stato installato un Bionator 11 con scudi retrolabiali inferiori, e 16 mesi dopo è stato sostituito da un Attivatore Aperto Elastico di Klammt con scudi retrolabiali inferiori.

L'obiettivo principale del trattamento consisteva nel riabilitare il movimento mandibolare, guidandola in centrica e generando una readattamento neuromuscolare, che ha causato un cambiamento funzionale nei tessuti molli circostanti al residuo condilare. In studi successivi con Tomografia Computerizzata è stata verificata la formazione di un tessuto adattativo nella zona condilare, recuperando in apertura, da centrica a apertura massima la centrica mandibolare.

Analizzando un altro aspetto, si può dire che quando si dovevano assemblare gli archi dentali, si è presentata una traspolazione tra il laterale (22) e il canino (23) sinistro. Radiograficamente si verifica che le radici di questi elementi dentali conservano la traspolazione coronale, il che ha costretto a rispettare la posizione in bocca, utilizzando per l'ordinamento dentale, apparecchiature fisse.

È importante sottolineare che si è sempre continuato con l'uso dell'apparecchiatura funzionale combinata con l'apparecchiatura fissa, poiché il pilastro della terapia si basava sulla riabilitazione funzionale.

Attraverso il trattamento implementato, si è recuperata la crescita dell'emimandibola destra, quasi fino a compensare l'asimmetria e nel movimento di apertura, dall'occlusione fino all'apertura massima, non si osserva deviazione mandibolare.

Questo è un caso che con Ortodonzia Funzionale, e quindi dalla funzione, è stato riabilitato un sistema dove mancava un elemento importante dello stesso: il condilo dell'A.T.M.; attraverso il riordino dei tessuti molli periarticolari e generando un enagrama in centrica, la funzione è stata riordinata sulla base dei componenti residui.

Conclusioni

Si è arrivati a un punto della presentazione in cui è necessario calmare gli animi e approfondire i sedimenti lasciati dal caso clinico trattato, per raccogliere gli insegnamenti che offre l'esperienza clinica.

Il dato rilevante è stato aver trattato un paziente a cui è stato estirpato il condilo, e senza la minima intenzione di entrare in una critica bassa, in nessuna bibliografia consultata appariva alcuna indicazione di estirpazione; al contrario, si consigliava di lasciare il residuo condilare, in una posizione accettabile, affinché servisse almeno come matrice per la ricostruzione dello stesso. La ricerca è stata intensa, poiché nel momento in cui è arrivato il paziente, l'esperienza raccolta era nulla, e senza provare vergogna, è emerso un sentimento di paura verso l'ignoto, che forse ha dato maggiore forza per cercare informazioni sull'argomento.

Qui sono stati messi in pratica i concetti funzionali e l'insegnamento di quegli maestri che così lo hanno trasmesso.

Con il trascorrere del trattamento si è evidenziato che il percorso scelto stava dando i risultati attesi e anche di più; non si immaginava che la terapia restituisse quasi tutta l'anatomia perduta, ma si aveva la convinzione che sì, si potesse restituire la funzionalità e recuperare i movimenti mandibolari di apertura e chiusura, rispettando la centrica.

Come corollario, verranno riportati i fatti salienti del caso clinico: oltre a quanto espresso fino a questo momento, verranno analizzati gli ultimi studi effettuati sul paziente.

Recentemente è stata effettuata una nuova Risonanza Magnetica, dove è stata una nuova sorpresa vedere che il "moncone condilare" che si manifestava, ha continuato a "crescere", osservando che aveva un'altezza simile a quella del lato sano e nel segnale dello studio, si grafavano lacune che erano compatibili con grasso di tessuto osseo spugnoso.

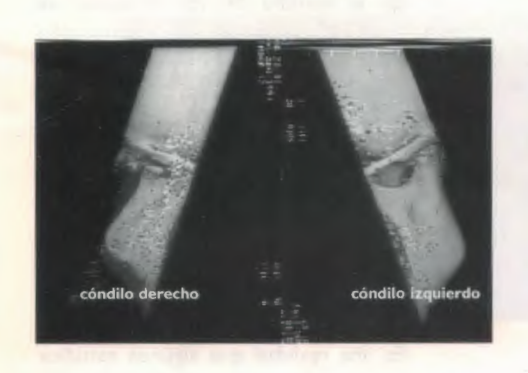

È stato effettuato uno studio della mobilità del condilo e si è verificato che il lato affetto si spostava nelle stesse condizioni del lato sano e che in apertura massima si raggiungeva quasi una posizione bicondilare. Non è stato possibile studiare con questo metodo, a causa dell'impossibilità dell'attrezzatura, l'intimità dell'articolazione, in particolare il complesso bilaminare, né la possibilità di qualche compensazione con il menisco articolare, che è stato asportato durante l'intervento chirurgico.

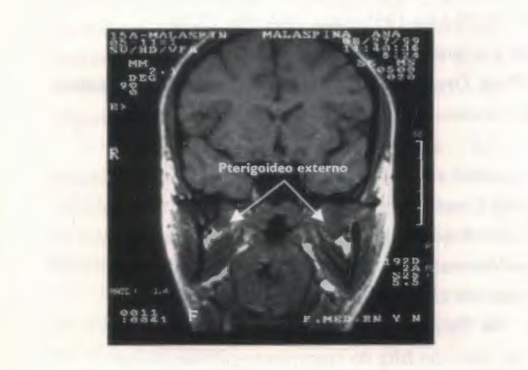

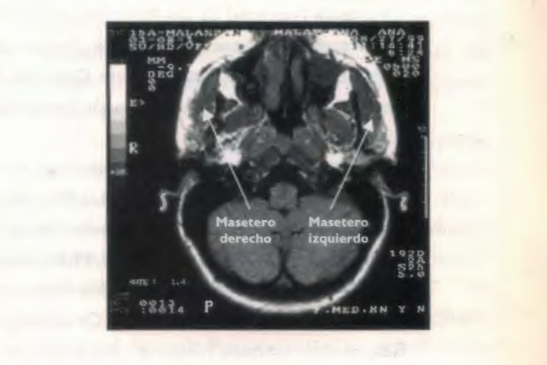

Nello studio dei muscoli si osserva che la direzione del pterigoideo esterno ha una direzione più inferiore, ma con un aumento della massa muscolare del lato destro, ma con ipotonia del massetere dello stesso lato. Non si evidenzia alcun cambiamento nella massa muscolare del temporale, né nella direzione delle fibre che la compongono.

Il fatto di aver effettuato gli studi presentati genera l'orgoglio di aver esaurito gli elementi a disposizione delle possibilità che come professionista si hanno.

È una realtà che alcuni studi rimangono nel cammino, come ad esempio un'elettromiografia di superficie, con un apparecchio affidabile, che non è disponibile nella zona e farlo con un elettromiografo convenzionale è esporre il paziente a una situazione incompatibile con l'etica, date le molestie che provoca questo studio. È in programma una nuova TAC, che rivelerebbe la morfologia degli elementi rimodellati.

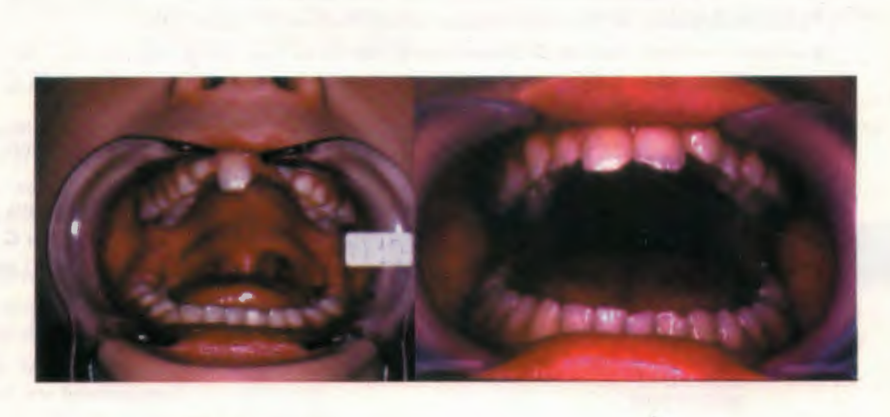

Ma si arriva alla conclusione, nel nostro microcosmo funzionale, che non c'è nulla di più gratificante e più emozionante in questa specialità, della riabilitazione che si è prodotta nel nostro paziente dal punto di vista funzionale. Vedere quella mandibola, che deviava di circa 8 mm. ogni volta che doveva effettuare un'apertura buccale, e oggi osservare che solo quando realizza la sua massima apertura, devia di pochi millimetri, riempie di orgoglio e soddisfazione coloro che hanno trattato questo paziente.

Come umile contributo ai problemi delle disfunzioni e dei dolori maxillo-facciali, si vuole graficare, come chiusura, foto pre e post-trattamento dell'apertura massima della paziente, dove "ha subito" l'estirpazione del suo condilo destro come "atteggiamento terapeutico" di fronte a un incidente, che ha causato la frattura del collo del condilo destro.

Autori: Ceccarelli Américo Alejandro, Rivas Norma Haidée, lorenz Graciela Inés

Bibliografia:

- Comportamento delle matrici capsulari e periostiche dopo la chirurgia sperimentale. Dr. Jorge Marcelo Perez Simón. Rivista dell'Associazione Argentina di Ortodonzia Funzionale dei Mascellari. Vol. 18 N o 55-56 Luglio 1984-Giugno 1985:Pag. 24-54.

- Crescita della mandibola umana ed efficacia degli apparecchi ortopedici funzionali: cause biologiche della variabilità interindividuale. Prof. Alexandre Petrovic, Dr.ssa Jeanne Stutzmann, Traduzione: Emilio Erik Emborg. Rivista dell'Associazione Argentina di Ortodonzia Funzionale dei Mascellari. Vol. 20 N o 59-60 Luglio 1986-Giugno 1987: Pag. 23-50.

- Crescita mandibolare in relazione ai trattamenti funzionali. Dr. Hector O. Pistoni, Dr. Luis A. Miranda, Ora Gladys Salemi de Simes, Dr. Adolfo Cagliari, Dr. Carlos Ausbruch Moreno. Rivista dell'Associazione Argentina di Ortodonzia Funzionale dei Mascellari. Vol. 17 N o 53-54 Luglio 1983-Giugno 1984: Pag. 29-42.

- Sviluppo post-natale maxillofacciale. Dr. Hugo Rios. Rivista dell'Associazione Argentina di Ortodonzia Funzionale dei Mascellari. Vol. 29 N o 77-78 Luglio 1995-Giugno 1996: Pag. 22-30.

- Le laterodeviazioni mandibolari, funzionali e scheletriche. La loro risoluzione dall'Ortodonzia Funzionale. Dr.ssa Lorenz Graciela, Prof. Dr.ssa Rivas Norma, Dr. Ceccarelli Américo. Rivista dell'Associazione Argentina di Ortodonzia Funzionale dei Mascellari. Vol. 30 N o 1 Maggio 1999: Pag. 27-48.

- Ortodonzia maxillofacciale clinica e apparecchiature. Articolazione temporomandibolare. Tomo 111. Dr. John W. Witzig, Dr. Terrance J. Spahl. 1993. Editoriali Scientifiche e Tecniche S.A.

- Malattie dell'apparato temporomandibolare. Un approccio multidisciplinare. Dr. Douglas H. Morgan, D.D.S. Williams P. Hall, M.O. James Veinvas, D.D.S. e F.A.C.D. Editoriale Mundi.

- Sensibilità propriocettiva e anomalie trasversali del cammino di chiusura. Dr. A. Coutand, Dr. G. Demadre Maysson. Rivista "Ortodoncia" N o 76 anno XXXVIII. Novembre 1974.

- Risposta allo stimolo funzionale terapeutico in un bambino con mancanza di crescita provocata da un'anchilosi unilaterale. Prof. Dr. Carlos R. Guardo. Rivista "Ortodoncia" anno XLVII vol 47 N o 94 Novembre 1983.

- Riepilogo delle principali caratteristiche della crescita facciale. Prof. Dr. Jean Delaire. Rivista dell'Associazione Argentina di Ortodonzia Funzionale dei Mascellari. N o 64 anno 1981.

- Manuale sulla crescita facciale. Dr. D. Enlow. Editoriale lntermédica. Buenos Aires. Argentina. Anno 1982.

- Fisiologia neuromuscolare e Ortodonzia Funzionale. Dr. Carlos Guardo et al. Rivista del Circolo Argentino di Odontologia. N o 3-142 anno 1972.

- Implicazioni cliniche della A. T. M .. Dr. Robert M. Ricketts D.D.S., M.S .. Rivista "Ortodonzia" N o 61, anno XXXI Aprile 1967.

- Trattamento Ortopedico nei traumi condilo-mandibolari. Dr.ssa Nilda B. Bacigalupo, Dr.ssa María N.T. di Duffy, Dr. Alberto N. R. Meroni, Dr. Carlos E. Meroni, Ora Liliana C. Spinedi. Rivista dell'Associazione Argentina di Ortodonzia Funzionale dei Mascellari. Vol 13 N o 42. Anno 1978.

- La A T. M. in movimento. Il senso della forma. Dr. Jean-Pierre Yung, Dr. Danielle Pajoni, Dr. Pierre Carpentier. Rivista Spagnola di Ortodonzia. 17 (1987) - 179-192