Sindrome del dolore da disfunzione temporomandibolare. Chirurgia ortognatica

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua ES (link per leggerlo) .

Introduzione

La morso incrociato si verifica nel 10% della popolazione adulta ed è frequentemente associato a una lussazione, con o senza riduzione del menisco, dell'articolazione temporomandibolare (ATM). Circa il 25% dei pazienti con lussazione non riducibile del menisco presenta morso incrociato unilaterale. Probabilmente, nella fase giovanile del paziente, il trattamento ortodontico dovrebbe essere considerato come una misura preventiva; tuttavia, non si può concludere lo stesso per la correzione di un morso incrociato unilaterale in un adulto.

Esiste un dibattito, che non è ancora risolto, su se l'ortodonzia e/o la chirurgia ortognatica per il trattamento delle deformità mascellari con malocclusione siano responsabili della riduzione o della risoluzione dei segni e dei sintomi dell'articolazione. In una percentuale elevata di pazienti, la chirurgia ortognatica è responsabile della genesi di nuovi problemi articolari, specialmente in pazienti che non vengono operati correttamente o senza una pianificazione che tenga conto della patologia articolare preesistente.

Caso clinico

Una paziente di 34 anni si presenta in clinica con dolore e disfunzione articolare. Presenta, da due anni, scatti e limitazione dell'apertura (27 mm). Il dolore predomina nel pomeriggio, con irradiazione alla zona temporale. La paziente è stata trattata con fisioterapia e FANS, ma senza miglioramenti.

Diagnosi

Si tratta di una paziente con sintomatologia articolare che presenta dolore e disfunzione con blocco occasionale nell'apertura. L'origine del problema articolare è una laterodeviazione funzionale mandibolare a sinistra, secondaria a un contatto prematuro per compressione mascellare.

Nell'esplorazione funzionale, scopriamo l'esistenza di un'interferenza facilmente esplorabile nei canini del lato sinistro. Questa interferenza provoca una discrepanza tra massima intercuspidazione e relazione centrale, generando una doppia occlusione. La laterodeviazione mandibolare a sinistra non è scheletrica ma funzionale, avendo come origine l'interferenza nei canini per compressione mascellare.

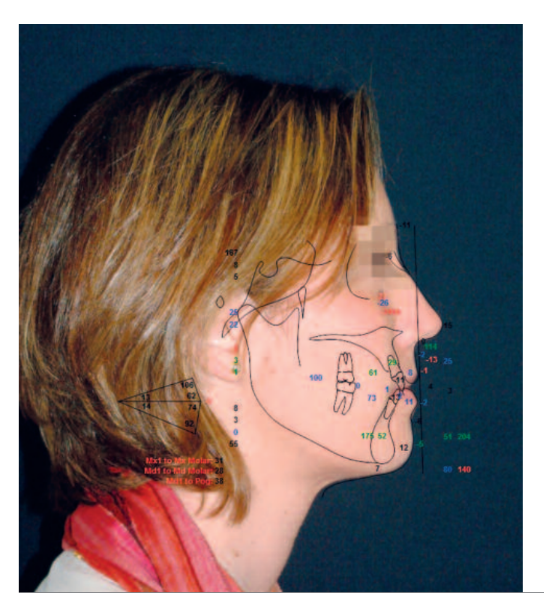

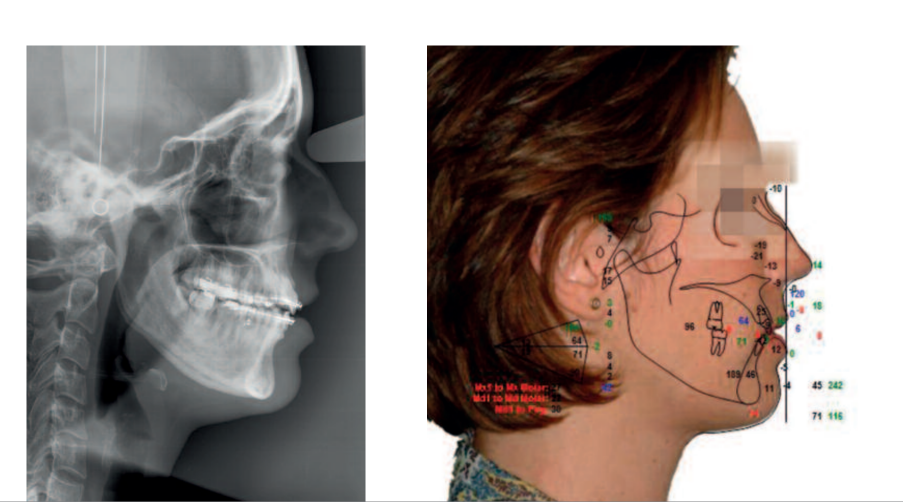

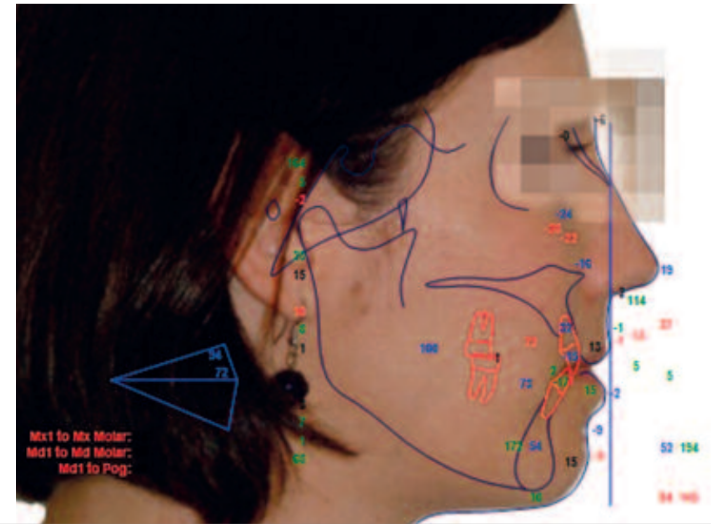

Esplorazione facciale

Faccialmente, si osserva una leggera asimmetria mandibolare verso sinistra, di origine funzionale. Inoltre, si nota una severa compressione mascellare bilaterale, più accentuata sul lato sinistro, e un eccesso verticale mascellare, con la relazione labbro-dente molto aumentata, sia anteriormente che posteriormente. La linea mediana superiore è centrata rispetto alla sua base ossea e leggermente inclinata a sinistra. Anteroposteriormente, presenta un profilo rettilineo, con una leggera birretrusione maxilomandibolare.

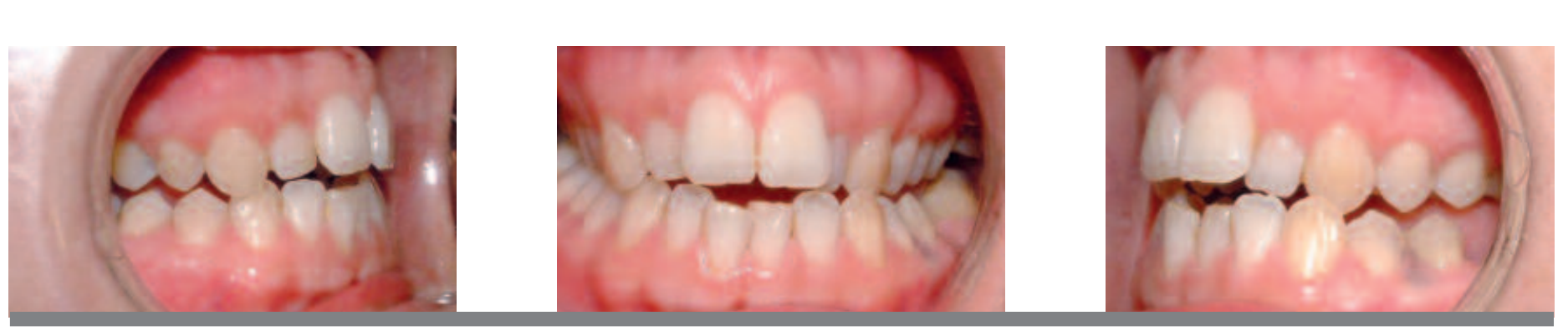

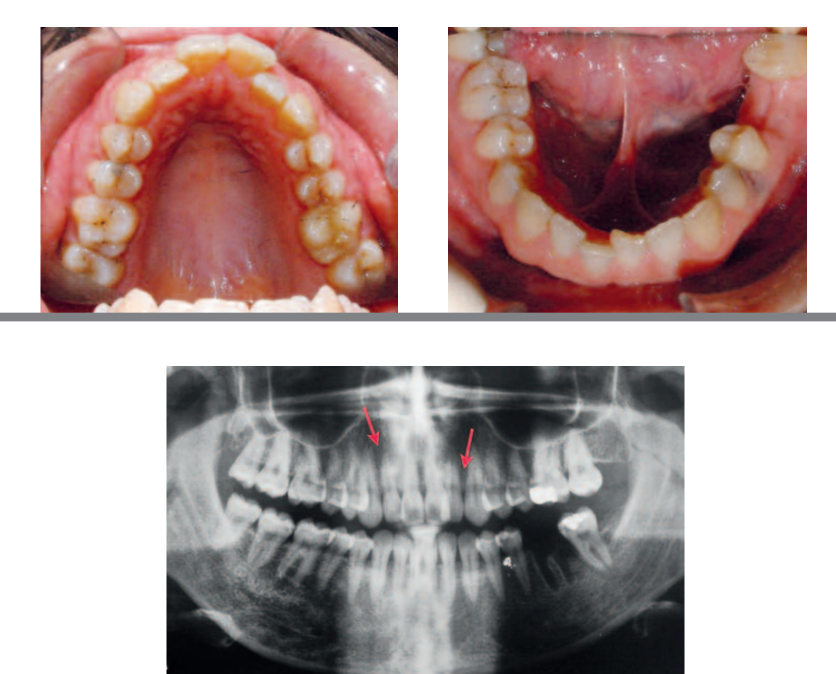

Esplorazione intraorale

Nell'esplorazione funzionale, abbiamo scoperto l'esistenza di un'interferenza nei canini, che provoca una discrepanza tra massima intercuspidazione e relazione centrale, ed è l'origine di una doppia occlusione. In massima intercuspidazione, la paziente presentava classe II canina e molare, con morso incrociato dell'incisivo laterale al secondo molare sul lato sinistro, e discrepanza delle linee medie. In relazione centrale, le linee medie si centrano, trattandosi di una deviazione funzionale.

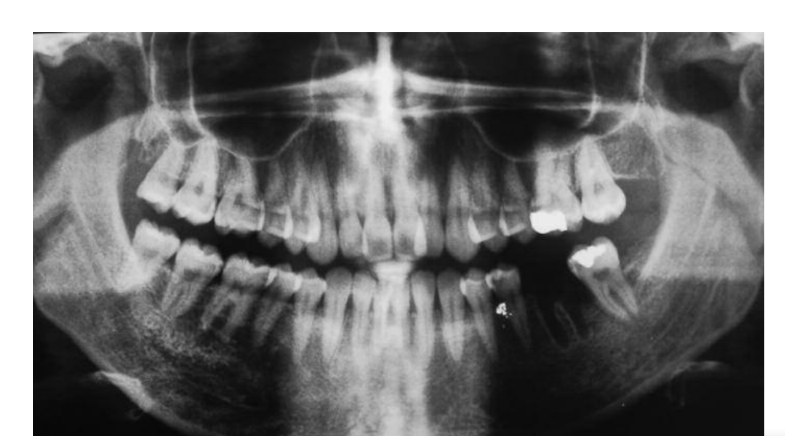

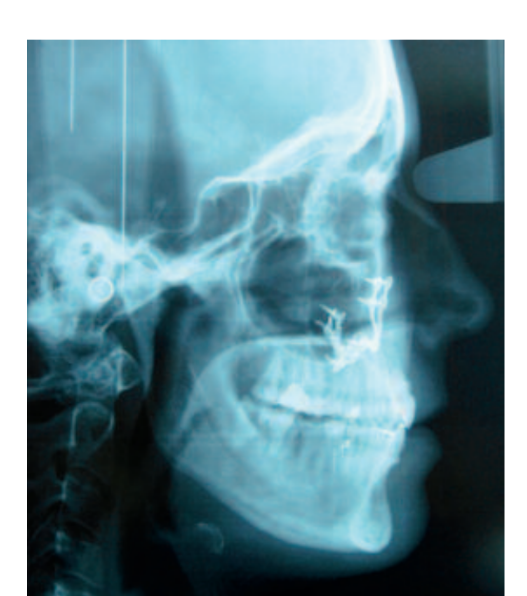

Studio delle radiografie

Il problema trasversale mascellare sarà risolto con un frammento mascellare, dopo una descompensazione ortodontica. Si stima un'espansione chirurgica mascellare di 2 mm per ogni lato. La chirurgia monomascellare consiste in un Lefort segmentato bilaterale, con impattamento anteriore e posteriore e un leggero avanzamento di 3 mm.

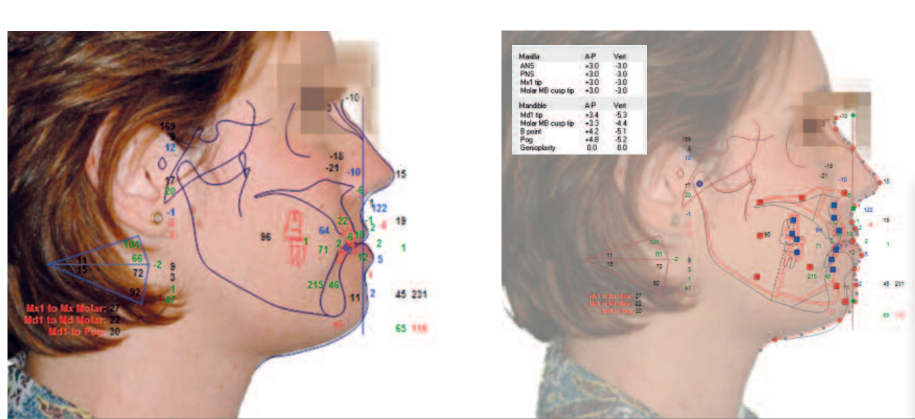

Piano di trattamento scheletrico

Piano di trattamento funzionale

Registrando facilmente la relazione centrale, in una posizione ripetibile e stabile, scartiamo l'opzione di posizionare un bite diagnostico prima della decompensazione ortodontica. Durante la preparazione ortodontica prechirurgica sarà necessaria la stabilizzazione dell'occlusione con rialzi di morso posteriori nella minima dimensione verticale. L'obiettivo è evitare le interferenze e favorire la funzione bilaterale.

Sequenza di trattamento dentale prechirurgico

Il piano di trattamento ortodontico ha come obiettivo di discompensare le arcate anteroposteriormente, recuperando l'inclinazione degli incisivi secondo la norma. Verticalmente, si livellerà la curva di Spee e trasversalmente si recupererà la torsione dei denti nei settori posteriori, livellando la curva di Wilson. La nostra sequenza di trattamento ortodontico indica che, dopo aver recuperato le inclinazioni dentarie, prechirurgicamente avremo un morso incrociato sul lato sinistro, con necessità di espandere chirurgicamente 3 mm il mascellare all'altezza dei canini e 6 mm nella zona dei molari. Si decide di frammentare tra laterali e canini. Il nostro piano di trattamento ha come obiettivo generare divergenze delle radici prechirurgicamente.

Procedura chirurgica

La chirurgia consiste in un Lefort I monomascellare segmentato. Sotto anestesia generale, viene effettuata un'incisione vestibolare per, in primo luogo, eseguire il tracciamento delle osteotomie verticali tra il laterale e il canino. In questo caso, le realizziamo con un bisturi ultrasonico BTI, per evitare complicazioni parodontali e vestibolari. L'osteotomia impatta 3 mm nel mascellare con un avanzamento di 3 mm.

Il mascellare si espande di 2,5 mm all'altezza del canino e di 6 mm a quella del molare. Le osteotomie vengono fissate semirigidamente con placche di 1,6 mm e 2 mm. Successivamente, si verifica l'adattamento passivo alla mascherina fissata nella mandibola, controllando l'accuratezza dei movimenti con l'analisi dei modelli. Viene posizionato un filo in ANS per la trazione ortodontica della premascella. La mandibola anterotta liberamente, avanzando di 4,7 mm e ascendendo di 5 mm, prendendo come riferimento il pogonio.

Si decide di rimuovere la mascherina in sala operatoria, poiché presenta un'occlusione stabile che manterremmo nei primi giorni con elastici morbidi. La paziente rimane ricoverata per 24 ore e mantiene una dieta semidura per tre settimane.

Trattamento post-operatorio

Alla settimana, gli archi frammentati sono stati sostituiti con archi continui, che sono stati cambiati progressivamente. Lo spessore di questi ultimi era: 0,16 Niti, 16 x 22 Niti, 19 x 25 Niti e 19 x 25 acciaio, per mantenere attivamente, vestibolarmente, il controllo del frammento mascellare. Abbiamo cercato di aumentare gli archi di spessore il prima possibile per il controllo trasversale.

Sono stati utilizzati elastici incrociati notturni nei premolari durante il 16 x 25 Niti e il 19 x 25 Niti, per garantire l'espansione mascellare.

Al termine del trattamento, ci siamo preoccupati degli aspetti estetici: discrepanza di Bolton (che la paziente ha deciso di non ripristinare con faccette in composito nei laterali superiori), sbiancamento e gengivectomia.

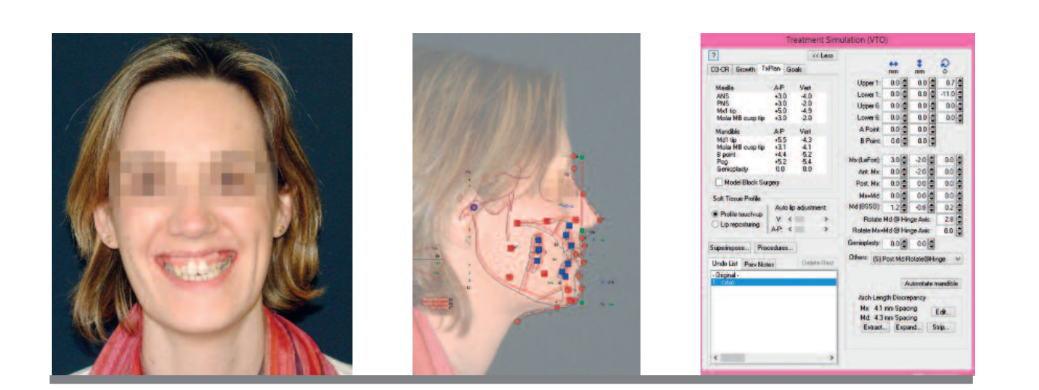

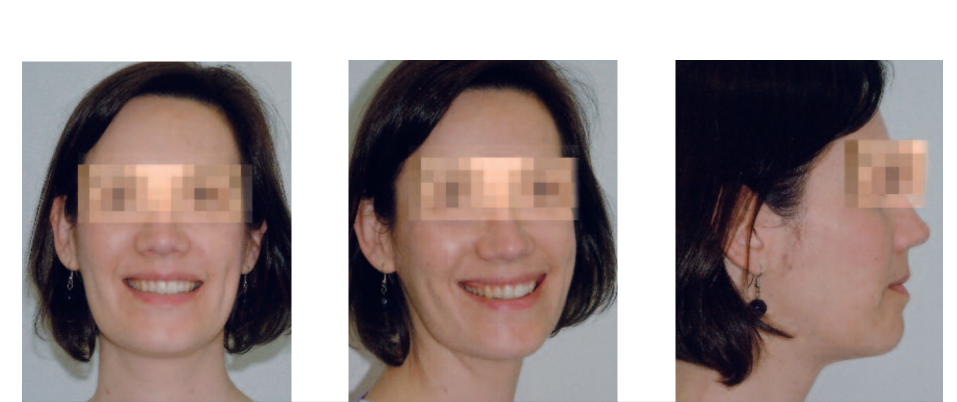

Cambiamento facciale

Prima e dopo

Dopo tre anni con una ritenzione fissa inferiore da canino a canino e una ritenzione rimovibile superiore di tipo exiss, i risultati rimangono stabili e la paziente non presenta fastidi articolari. Si osserva una leggera recidiva dell'espansione sul lato sinistro nella zona del molare.

La riabilitazione dell'assenza del molare inferiore sinistro è stata effettuata in una situazione più vestibolare di quanto avremmo desiderato e si è compensata con un buon intaglio selettivo. La paziente funziona bilateralmente in minima dimensione verticale.

Cambiamento intraorale

Discussione

Il trattamento dei pazienti con patologia articolare e deformità dentofacciale concomitante costituisce un problema irrisolto e oggetto di dibattito. Molti ricercatori credono che la chirurgia ortognatica aiuti a migliorare i problemi articolari e che il ripristino di un'armonia occlusale comporti la risoluzione dei sintomi. Ma autori come Wolfort sostengono il contrario: che nei pazienti con chirurgia ortognatica e patologia articolare irrisolta i sintomi articolari si aggravano e hanno maggiori possibilità di instabilità occlusale, disfunzione articolare, riassorbimento condilare e deterioramento articolare globale, che porterà a recidiva, riassorbimento, dolore e/o malocclusione.

I pazienti con spostamento del menisco dopo la chirurgia subiranno un processo di adattamento nella zona bilaminare con potenziali influenze occlusali. Nei pazienti in cui la fissazione condilare produce un sovraccarico, si verificherà un cambiamento nella superficie condilare la maggior parte delle volte, appiattendosi e riassorbendo la matrice cartilaginosa. Anche il ripristino di un'occlusione dinamica e fisiologica favorisce una funzione articolare adeguata.

In questa paziente con dolore, parafunzioni e alterazione articolare, è stato verificato un miglioramento della sua patologia grazie a un trattamento integrato restaurativo. Come norma generale, i pazienti con dolore articolare e disfunzione devono essere trattati in precedenza. La correzione dell'occlusione alterata influisce in modo dinamico e statico sulla programmazione neuromuscolare dell'articolazione. In una percentuale molto alta, la funzione articolare migliora dopo la correzione con ortodonzia e chirurgia ortognatica. In questa paziente è stata verificata una risoluzione totale dei sintomi, così come un miglioramento occlusale estetico e respiratorio dopo il trattamento combinato.

César Colmenero Ruiz, Elena Bonilla Morente, Silvia Rosón Gómez, Carmen Torres de la Torre

Bibliografia

- Roth RH, Ware WH. Trattamento ortognatico in pazienti con disfunzione del dolore dell'ATM. J. Clin. Urthod.1980: 108-120.

- Wolford VM, Reiche-Fiscle O, Mehra P. Cambiamenti nella disfunzione dell'ATM dopo chirurgia ortognatica. J. Oral Maxillofac. Surg. 2002; 61: 655-659.

- Westermark A, Shayeghi F, Thor A. Disfunzione dell'ATM in 1516 pazienti prima e dopo chirurgia ortognatica. Int. J. Adult Orthodon. Ortognatich Surg. 2001; 16: 145-51.

- Katabef RW, Westenson R, Tallen NR. Ortodonzia e dislocazioni interne dell'ATM. Am. J. Orthod. Dentofacial Orthod. 1996; 109:515-20.

- Kirveskari P, Bell Y, Solonem M. Effetto dell'eliminazione dell'interferenza occlusale sui segni e sintomi del disturbo craniomandibolare nei giovani adulti. J. Orh. Rehabilit. 1987; 16-71-26.