Variabilità arteriosa dell'articolazione temporomandibolare

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua EN (link per leggerlo) .

Abstract

Lo studio mirava a investigare la variabilità arteriosa dell'articolazione temporomandibolare (ATM). In questo studio prospettico, è stata studiata la variabilità vascolare utilizzando una tomografia computerizzata angiografica in 3D che includeva pazienti casuali in due ospedali. È stata sviluppata una griglia di valutazione a 16 quadranti (A1-D4) utilizzando il piano di Francoforte come riferimento principale. Per ogni quadrante, il numero di rami arteriosi o diramazioni è stato valutato come chiaramente visibile (2), parzialmente visibile (1) o non visibile (0).

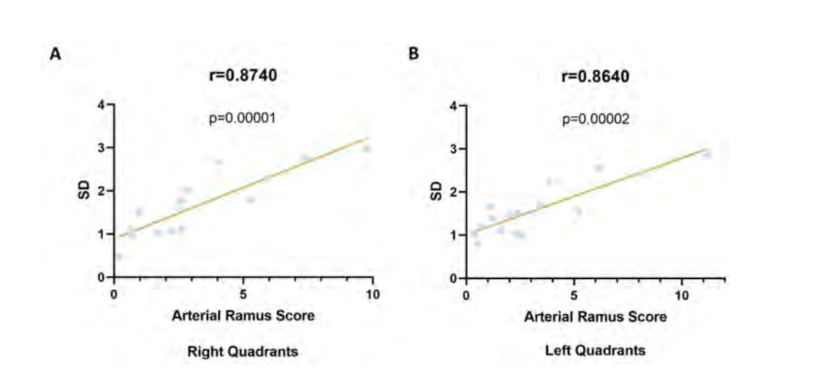

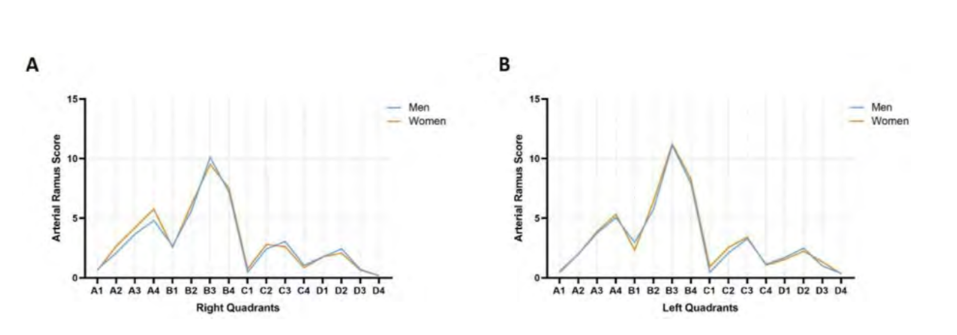

Un totale di 50 pazienti sono stati arruolati (età media di 62,9 ± 16,0); 21 (42%) erano uomini e 29 (58%) erano donne. Gli autori hanno osservato una densità arteriosa bilaterale più alta nella parte posteriore del ramo ascendente della mandibola (p < 0,0001), corrispondente ai quadranti B2 (5,92 ± 2,27 e 6,14 ± 2,56), B3 (9,76 ± 2,97 e 11,18 ± 2,86) e B4 (7,38 ± 2,78 e 8,10 ± 2,42). È stata trovata una forte correlazione tra il numero di vasi e la variabilità della regione (r ¼ 0,87, p ¼ 0,00001). Non sono state osservate differenze tra uomini e donne.

All'interno dei limiti dello studio, è stata osservata variabilità arteriosa nel territorio dell'ATM. La zona posteriore del condilo e del ramo è l'area più vascolarizzata, con grande variabilità, rappresentando un rischio aumentato di sanguinamento chirurgico. Pertanto, questa conoscenza sembra essere particolarmente rilevante per i chirurghi dedicati all'ATM e ad altre chirurgie facciali o interventi radiologici facciali/cerebrali. Gli autori incoraggiano studi futuri a includere campioni più ampi e a identificare accuratamente i rami arteriosi in quest'area.

Introduzione

Le variazioni vascolari anatomiche sono una parte importante della conoscenza medica, con particolare interesse per le specialità chirurgiche e mediche con azioni interventistiche. Nel contesto della testa e del collo, queste variazioni vascolari possono avere implicazioni cliniche e chirurgiche in diverse aree, inclusa la chirurgia facciale, il trauma facciale, la gestione delle malformazioni arteriovenose, le procedure di radiologia interventistica e vascolare, le ricostruzioni facciali con possibili anastomosi vascolari e gli interventi cosmetici.

La regione anatomica dell'articolazione temporomandibolare (ATM) presenta una complessa vascolarizzazione arteriosa centrata sui rami dell'arteria carotide esterna (ACE). La letteratura non è consensuale riguardo al normale assetto della vascolarizzazione in questo territorio e all'esistenza di variazioni anatomiche arteriose (Toure, 2018).

Nel 1978, Godlewski et al. (1978) hanno scoperto che l'apporto sanguigno nell'area dell'ATM è principalmente fornito dall'Arteria Temporale Superficiale (ATS), dall'Arteria Timpanica Anteriore (ATA) e dall'Arteria Temporale Posteriore Profonda (ATPP). L'Arteria Auricolare Profonda (AAP), l'Arteria Facciale Trasversale (AFT) e l'Arteria Meningea Media (AMM) presentavano una maggiore variazione (Godlewski et al., 1978). Un articolo recente ha verificato che l'apporto sanguigno dell'ATM è circonferenziale, concludendo che tutte le arterie entro un raggio di 3 cm contribuivano alla vascolarizzazione dell'ATM attraverso l'emergere di capillari secondari che si ramificano per circondare la capsula articolare (Cuccia et al., 2013). Inoltre, è stato anche descritto che la maggior parte dell'apporto vascolare sembrava provenire dall'aspetto laterale e mediale della testa condilo. L'ATS, l'Arteria Maxillare Interna (AMI), l'Arteria Alveolare Inferiore (AAI) e l'AMM sono state rappresentate in tutti i casi. L'Arteria Facciale Trasversale (AFT), l'Arteria Masseterina (AMT), l'ATA e il ramo condilo dell'ATS sono stati descritti con una frequenza del 70%, 60%, 60% e 50%, rispettivamente (Cuccia et al., 2013).

Un caso clinico di Ezure et al. (2011), ha descritto un'assenza completa dell'Arteria Facciale (FA), attirando l'attenzione sulle implicazioni di questa variazione anatomica nella pratica clinica. La FA è comunemente utilizzata nei trattamenti chemioterapici per il cancro della testa e del collo e nei lembi microvascolarizzati per ricostruzioni facciali complesse (Shimizu et al., 1990); pertanto, è importante conoscere le variazioni anatomiche di questa arteria.

La conoscenza di queste variazioni anatomiche ha grande importanza negli interventi chirurgici dell'ATM, nella chirurgia della ghiandola parotidea, nelle chirurgie estetiche facciali, nella radiologia interventistica, nell'imaging e nelle ricostruzioni facciali, così come nella prevenzione di lesioni vascolari associate a traumi arteriosi (Cillo et al., 2005; Vesnaver, 2020; Gerbino et al., 2021; Cooney et al., 2020; Mao et al., 2021).

La ricostruzione volumetrica tridimensionale (3D) è una promettente tecnica non invasiva utilizzata per valutare la vascolarità intracranica (Sparacia et al., 2007; Cascio et al., 2020). Questa tecnica ha delineato con successo l'anatomia dell'apporto vascolare dell'ATM con buona risoluzione e dettaglio (Cuccia et al., 2013).

Lo scopo principale di questo studio era analizzare la variabilità arteriosa nell'area dell'ATM. A nostra conoscenza, nessuno studio precedente ha esaminato questo argomento.

Progettazione dello studio

Uno studio prospettico è stato progettato per analizzare la variabilità arteriosa dell'ATM di individui sottoposti a angiografia CT contrastata nel contesto del programma portoghese per l'ictus cerebrale (“Via Verde do AVC”), durante il periodo dal 1 dicembre 2019 al 31 gennaio 2020 nei reparti di Neuroradiologia dei seguenti centri:

Centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central (CHULC) e Centro Ospedaliero Universitario di São João (CHSJ).

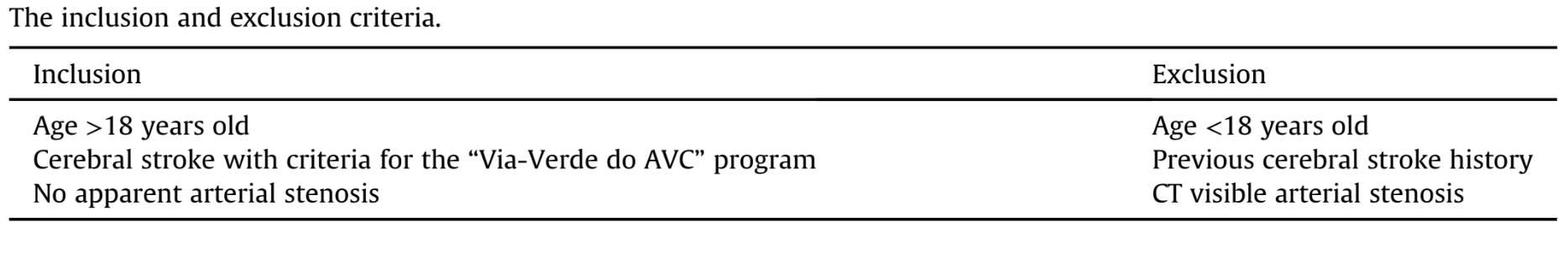

Lo studio è stato autorizzato dai Comitati Etici e dai Consigli di Amministrazione delle diverse istituzioni coinvolte (CHSJ-nº 427/19 e CHULC - 800/2019). I criteri per l'inclusione e l'esclusione dello studio sono rappresentati in Tabella 1.

Protocollo di imaging

Il primo ospedale, CHULC, ha utilizzato un GE LightSpeed 64 Scanner con un tipo di scansione elicoidale e un GE BrightSpeed 16 Scanner con un tipo di scansione assiale. La soluzione di contrasto utilizzata durante la procedura era un agente iodato non ionico: Iomeprol 175 g di iodio. Il secondo ospedale, CHSJ, ha utilizzato un Philips Tomoscan Brilliance 16 e due agenti di contrasto: Iohexol e Iomeprol.

Analisi della variabilità arteriosa nel territorio dell'ATM

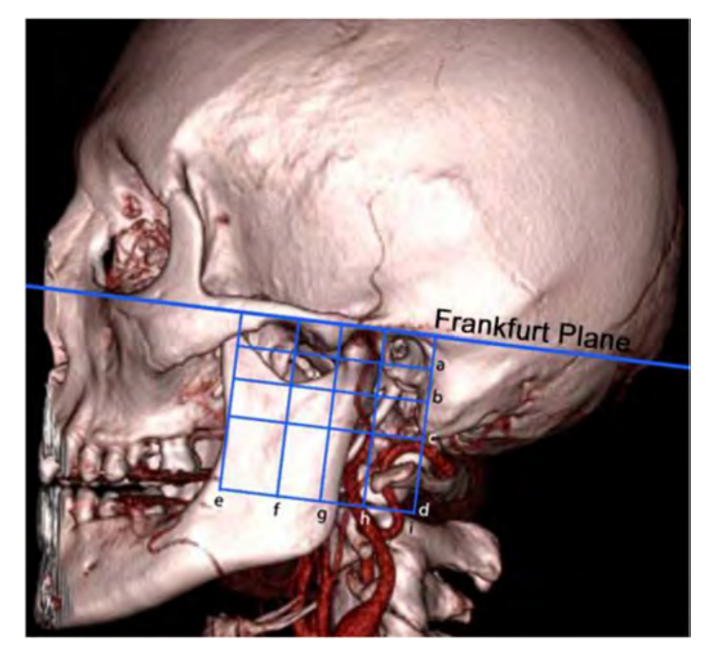

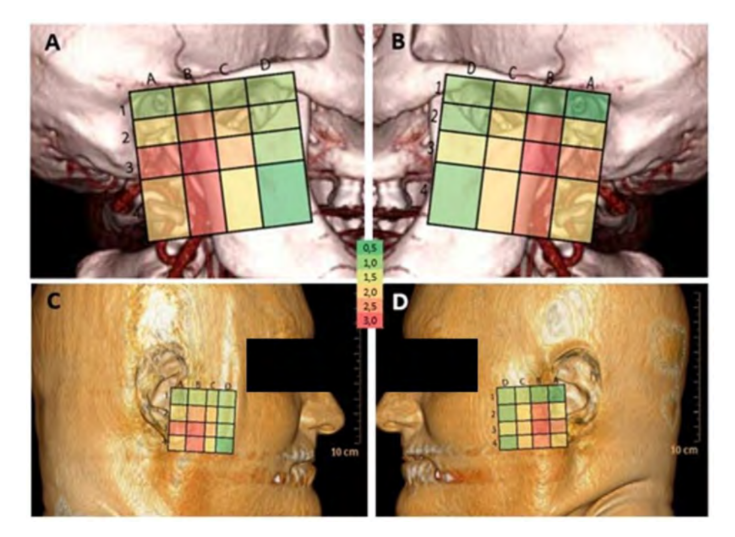

Per valutare l'anatomia arteriosa della regione temporomandibolare, gli autori hanno sviluppato una griglia con 16 quadranti. Il Piano di Francoforte (FP) (Taub, 2007) è stato utilizzato come riferimento principale per questi quadranti. Una seconda linea orizzontale (b) è stata tracciata parallela al FP, utilizzando una tangente alla notizia sigmoidea come riferimento. La terza linea orizzontale (c), anch'essa parallela al FP, presenta una tangente al bordo inferiore della parte mastoidea dell'osso temporale. La quarta linea orizzontale (d) parallela al FP segue una tangente alla superficie superiore del processo spinoso della vertebra C2. Infine, l'ultima linea orizzontale (a) è una linea parallela al FP che si trova a metà strada tra il FP e la seconda linea (b). Le linee verticali sono tutte perpendicolari al FP. La prima linea verticale (e) è una tangente alla concavità del bordo anteriore del ramo ascendente della mandibola, la seconda linea verticale (f) è tangente alla massima convessità della notizia mandibolare, e la terza linea verticale (g) è tangente alla cresta anteriore del condilo mandibolare. La quarta (h) e la quinta linea (i) sono tangenti, rispettivamente, con il bordo anteriore e posteriore del canale uditivo esterno (Fig. 1).

Le immagini TC, in formato DICOM, sono state integrate nel software Horos™ e sottoposte a un rendering 3D con i seguenti parametri: per le immagini ottenute dal CHULC, è stato impostato un Livello di Finestra (WL) di 257, una Larghezza di Finestra (WW) di 296, il CLUT “VR Red Vessels (8-bit)”, opacità della tabella logaritmica inversa, ombre standard, senza filtro, proiezione parallela e 0% di sfondo per rosso, verde e blu; per le immagini ottenute dal CHSJ, è stato impostato un WL di 140, un WW di 120, il CLUT “VR Red Vessels (8-bit)”, opacità della tabella logaritmica inversa, ombre standard, senza filtro, proiezione parallela e 0% di sfondo per rosso, verde e blu. Questi parametri sono stati scelti per simulare una fonte di luce esterna. Questo ha reso possibile ottenere immagini con una visione più realistica delle strutture anatomiche e più facile isolare le strutture ossee e vascolari (Cuccia et al., 2013).

I diversi quadranti sono stati tracciati nel software utilizzando i riferimenti descritti e sono stati successivamente analizzati singolarmente, utilizzando il seguente sistema di classificazione: ogni ramo arterioso trovato in un quadrante è stato categorizzato come chiaramente visibile (2 punti), parzialmente visibile/solo visibile per una breve traccia (1 punto) o non visibile (0 punti) (Takagi et al., 1998). Per ogni set di immagini TC di un individuo, sono state stabilite due tabelle: una per l'ATM destro e un'altra per l'ATM sinistro. Queste tabelle corrispondono ai quadranti precedentemente definiti (Fig. 1).

Analisi statistica

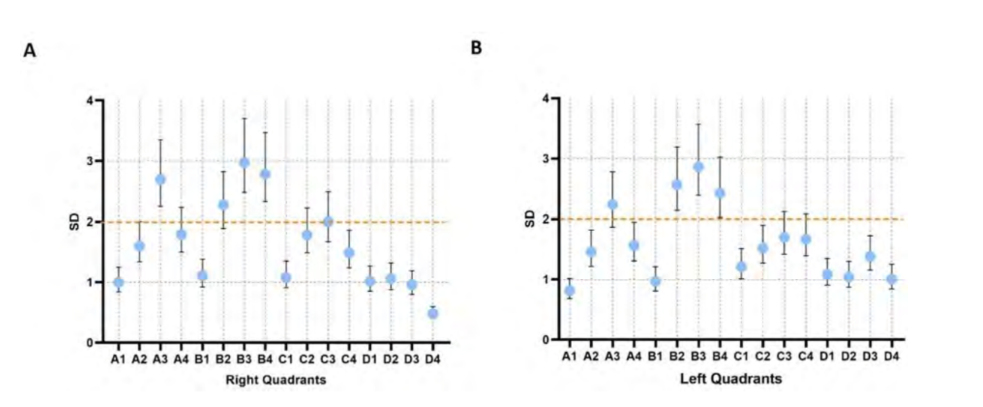

Dopo la valutazione arteriosa di ciascun quadrante, è stato determinato un numero calcolando la somma dei valori attribuiti a ciascun vaso osservato in quell'area. Successivamente, è stato calcolato un valore medio e una deviazione standard (DS) per ciascun quadrante su entrambi i lati. La normalità dei dati è stata verificata per tutti i test. Tutti i test sono stati eseguiti per ciascuna emifaccia. È stata effettuata una comparazione dei valori medi dei quadranti utilizzando un test di Kruskal-Wallis. Poiché la variabilità è direttamente associata alla DS, per ciascuna ottenuta è stato calcolato un intervallo di confidenza del 95% (a ¼ 0,05). Assumendo che "s" sia la DS, "n" sia il numero di osservazioni (50 in ciascun quadrante di ciascuna emifaccia) e "a" sia il livello di significatività, si è considerato che la variabilità anatomica di un quadrante sarebbe significativa dal punto di vista clinico se il valore del limite inferiore dell'intervallo di confidenza del 95% per la sua DS fosse maggiore di 2. Il valore di 2 era equivalente a un ramo arterioso chiaramente visibile o a due vasi parzialmente visibili. Questa regola è stata chiamata variabilità minima (VM). È stata ottenuta una correlazione dei punteggi medi con la DS utilizzando il test di Pearson. Successivamente, è stata effettuata un'analisi comparativa dei dati ottenuti tra uomini e donne utilizzando il test di distribuzione non parametrica di Mann-Whitney U. L'ipotesi nulla è stata definita come non avere differenze statisticamente significative tra i sessi, mentre l'ipotesi alternativa è stata definita come avere questa differenza.

Risultati

Un totale di 50 pazienti (29 maschi e 21 femmine), di età compresa tra 24 e 87 anni, sono stati inclusi in questo studio. Le pazienti femminili avevano un'età media di 61,1 ± 18,8 (media ± SD), e i maschi avevano un'età media di 65,3 ± 11,5 (media ± SD).

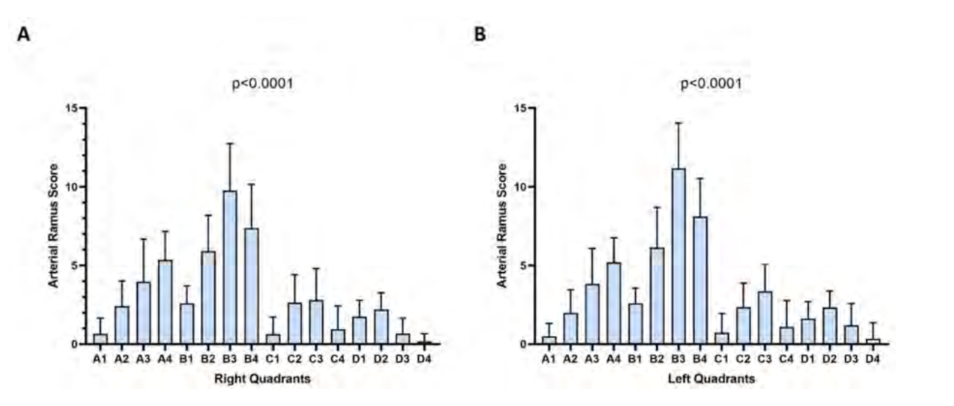

I punteggi del ramo arterioso, in conformità con il sistema di classificazione, ottenuti nell'emifaccia destra e sinistra sono rappresentati in Fig. 2. Bilateralmente, i quadranti B3, B4 e B2 avevano una densità vascolare statisticamente significativa maggiore (p < 0,0001). Anche bilateralmente, il quadrante D4 aveva una densità arteriosa statisticamente significativa ridotta (p < 0,0001).

Gli intervalli di confidenza SD del 95% hanno applicato la regola VM stabilita (il valore del limite inferiore dell'intervallo di confidenza del 95% per il suo SD era superiore a 2 punteggio medio). Nella emifaccia destra, i quadranti A3 (SD = 2.25 - 3.35), B3 (SD = 2.48 - 3.7) e B4 (SD = 2.33 - 3.47) sono gli unici che presentano una variabilità arteriosa significativa (Fig. 3A). Allo stesso modo, nella emifaccia sinistra, i quadranti B2 (SD = 2.14 - 3.19), B3 (SD = 2.39 - 3.57) e B4 (SD = 2.03 - 3.02) hanno una variabilità significativa (Fig. 3B). Gli intervalli di confidenza dei quadranti B2 (SD = 1.89 - 2.82) e A3 (SD = 1.87 - 2.78) sulla emifaccia destra e sinistra, rispettivamente, presentano deviazioni considerevolmente elevate; tuttavia, comprendono il valore definito nella regola VM, il che significa che la loro variabilità non può essere considerata significativa. Inoltre, un'analisi di correlazione di Pearson tra il SD e i punteggi dei rami arteriosi ci ha permesso di verificare che i quadranti con SD più elevati corrispondono a quelli con valori di ramo arterioso più alti nella emifaccia destra (r = 0.87 P = 0.00001, Fig. 4A) e sinistra (r = 0.87 P = 0.00002, Fig. 4B); questo indica che questi quadranti sono più vascolarizzati. Allo stesso modo, i quadranti con SD più piccoli hanno una vascolarizzazione ridotta (Fig. 4).

Per facilitare la visualizzazione della variazione dell'apporto sanguigno tra tutti i quadranti e le aree anatomiche a cui corrispondono, è stata creata una mappa (Fig. 5) dove i colori più caldi corrispondono a una maggiore variazione nell'anatomia arteriosa (valore SD più alto) e i colori più freddi corrispondono a una minore variazione.

L'analisi tra i due sessi ha mostrato che non ci sono differenze significative di variabilità in ciascuna emifaccia. I valori ottenuti dal test non hanno permesso di rifiutare l'ipotesi nulla, il che significa che i gruppi sono simili per p > 0.05 (Fig. 6).

Discussione

L'ATM è un'articolazione situata in una regione altamente vascolarizzata. La conoscenza della variazione vascolare di questa regione può contribuire a una migliore comprensione delle malattie associate a questa articolazione e dei loro trattamenti. È stata utilizzata una rappresentazione volumetrica 3D per studiare le arterie cervicocraniofacciali in studi di grande (Sparacia et al., 2007) e piccolo calibro (Cuccia et al., 2013). Tuttavia, le analisi della distribuzione dell'apporto sanguigno nell'area dell'ATM sono relativamente rare.

Lo studio presente ha dimostrato che la rappresentazione volumetrica 3D dell'angiografia CT applicando il FP può essere utilizzata efficacemente per indagare la variabilità delle regioni arteriose che circondano la regione dell'ATM.

Le regioni delimitate dai quadranti (B3, B4), che comprendono l'aspetto posteriore del ramo ascendente della mandibola, sono le più vascolarizzate e presentano una maggiore variabilità vascolare (Figs. 2 e 3). Inoltre, è stata trovata una correlazione tra l'esistenza di un numero maggiore di vasi e una maggiore variabilità e viceversa (Fig. 4). Questo è il risultato di diversi fattori. Le variazioni anatomiche della mandibola stessa (Alomar et al., 2007) e le strutture ossee circostanti possono influenzare la percezione delle variazioni vascolari modificando la disposizione dei quadranti creati dagli autori (Fig. 6). La descrizione delle assenze unilaterali di alcuni vasi potrebbe essere stata una delle ragioni per le differenze bilaterali riscontrate (Ezure et al., 2011). Wasicky e Pretterklieber (2000) hanno descritto che l'origine dell'ATA variava ampiamente e presentava sorprendentemente lateralità. Nello stesso articolo, vengono anche menzionati 9 casi in cui l'ATA è rappresentata in duplice, così come 1 caso con una presentazione tripla. Tenendo conto di queste informazioni, possiamo comprendere meglio il motivo della maggiore variabilità riscontrata in questi quadranti.

Il territorio anatomico dell'ATM è utilizzato anche da diverse specialità nei loro metodi chirurgici. Tra i diversi approcci descritti per le chirurgie dell'ATM, spiccano il preauricolare (Tauro et al., 2020; Vesnaver, 2020; Gerbino et al., 2021; Luo et al., 2021) e l'endaurale (Assef et al., 2019); entrambi sono relativamente vicini ai quadranti trattati in questo studio. In uno studio recente sulle complicazioni chirurgiche nell'artroscopia dell'ATM, il sanguinamento extra-articolare nella puntura posteriore era del 6,1%, contro lo 0% nella puntura anteriore, a supporto del fatto che l'area posteriore ha un rischio aumentato di sanguinamento

(Ângelo et al., 2021). Le parotidi (Kim et al., 2014) e alcune chirurgie estetiche facciali (Giotakis et al., 2020) comportano anche incisioni nello stesso territorio. In tutte queste chirurgie, ci sono rischi associati. Questi includono complicazioni anestetiche, infettive, neurologiche, otologiche e vascolari, così come fallimenti strumentali e problemi infiammatori (Ishida et al., 2015). Le emorragie e gli ematomi post-chirurgici sono conseguenze comuni delle procedure in questo territorio altamente vascolarizzato (Holmlund et al., 1985). Talebzadeh et al. (1999) hanno riportato che ci sono diverse strutture vascolari e nervose vicine alla regione mediale dell'ATM, che possono aumentare il rischio di emorragia e danno neurologico. I risultati di questo studio rafforzano per i chirurghi dell'ATM che questa regione presenta variabilità nell'apporto sanguigno e uno studio personalizzato per il profilo vascolare potrebbe ridurre le complicazioni chirurgiche.

Le principali limitazioni di questo studio erano: 1) l'ampia gamma di età presentata dagli individui; 2) la differenza di dimensione e area dello stesso quadrante in diversi individui, derivante dalle differenze anatomiche nelle strutture ossee utilizzate come riferimento; e 3) il coinvolgimento del programma “Via Verde do AVC” nell'ottenimento delle immagini 4) assenza di calcolo dell'affidabilità inter-rater e intra-rater. Il programma “Via Verde do AVC”, attivo in Portogallo dal 2005 (Silva e Gouveia, 2012), è applicato a ogni paziente che mostra segni di incidente cerebrovascolare (CVA, ictus) e cerca aiuto dai servizi sanitari nazionali. Questo programma ha facilitato l'uso delle immagini TC per questo studio; tuttavia, ha anche ostacolato sia la selezione che la valutazione di queste immagini. Inoltre, la maggior parte di questi pazienti presenta patologie vascolari, come la tortuosità arteriosa cervicale o la stenosi aterosclerotica delle biforcazioni carotidi, che potrebbero risultare in artefatti durante l'acquisizione dell'angiografia TC.

La ricerca futura può fornire dati più robusti per completare i risultati di questo studio aumentando la dimensione del campione, comprendendo un gruppo diversificato di individui, senza indagare sull'etnia dell'individuo per motivi di privacy nell'analisi dei dati e eliminando tutti i possibili cambiamenti vascolari a causa del sospetto di AVC. Poiché esiste solo un numero limitato di studi simili, un miglioramento di uno di questi fattori contribuirebbe a risultati più affidabili e rappresentativi in uno studio futuro. Di solito, il campione selezionato negli studi dello stesso ambito è un insieme di cadaveri, con test e valutazioni effettuati attraverso la dissezione delle strutture anatomiche (Alomar et al., 2007) e analisi istologiche dei tessuti (Siéssere et al., 2008).

Conclusione

L'angiografia CT con rendering volumetrico 3D ha mostrato grandi promesse per valutare la variabilità arteriosa nel territorio dell'ATM. La zona posteriore del condilo e del ramo è l'area più vascolarizzata, con grande variabilità, rappresentando un rischio aumentato di sanguinamento chirurgico. I chirurghi dell'ATM, tra gli altri, devono essere consapevoli di queste considerazioni, poiché la maggior parte delle tecniche chirurgiche per l'ATM viene eseguita in questo territorio.

Autori: David Faustino Ângelo, Jonatas Nogueira, Carolina Pinheiro, Gonçalo Alves, Henrique José Cardoso

Riferimenti:

- Alomar, X., Medrano, J., Cabratosa, J., Clavero, J.A., Lorente, M., Serra, I., Monill, J.M., Salvador, A., 2007. Anatomia dell'articolazione temporomandibolare. Semin. Ultrasound CT MR 28, 170-183.

- Ângelo, D.F., Araújo, R.A.D., Sanz, D., 2021. Complicazioni chirurgiche correlate all'artroscopia dell'articolazione temporomandibolare: un'analisi prospettica di 39 procedure a portale singolo contro 43 procedure a portale doppio. Int. J. Oral Maxillofac. Surg. 50, 1089-1094.

- Assef, C.A.N., Carvalho, P.H.A., Guerra, R.C., 2019. Approccio endaurale corto assistito da artroscopia per l'ancoraggio del disco dell'articolazione temporomandibolare. Br. J. Oral Maxillofac. Surg. 57, 93-94.

- Cascio, F., Cacciola, A., Portaro, S., Basile, G.A., Rizzo, G., Felippu, A.W.D., Felippu, A.W.D., Bruschetta, A., Anfuso, C., Cascio, F., Milardi, D., Bramanti, A., 2020. Rendering volumetrico diretto della tomografia computerizzata dell'arteria etmoidea anteriore: uno studio anatomico descrittivo. Int. Arch. Otorhinolaryngol. 24, e38-e46.

- Cillo Jr., J.E., Sinn, D., Truelson, J.M., 2005. Gestione dell'emorragia dell'arteria meningea media e dell'arteria temporale superficiale dopo chirurgia di sostituzione totale dell'articolazione temporomandibolare con un agente emostatico a base di gelatina. J. Craniofac. Surg. 16, 309-312.

- Cooney, M., O'Connell, J.E., Vesey, J.A., Van Eeden, S., 2020. Gestione non chirurgica dei condili mandibolari pediatrici e adolescenti: una revisione retrospettiva di 49 casi consecutivi trattati in un centro di riferimento terziario. J. Cranio-Maxillo- Fac. Surg. 48, 666-671.

- Cuccia, A.M., Caradonna, C., Caradonna, D., Anastasi, G., Milardi, D., Favaloro, A., De Pietro, A., Angileri, T.M., Caradonna, L., Cutroneo, G., 2013. L'apporto sanguigno arterioso dell'articolazione temporomandibolare: uno studio anatomico e implicazioni cliniche. Imaging Sci Dent 43, 37-44.

- Ezure, H., Mori, R., Ito, J., Otsuka, N., 2011. Caso di un'arteria facciale completamente assente. Int. J. Acoust. Vib. 4.

- Gerbino, G., Segura-Pallerès, I., Ramieri, G., 2021. Osteocondroma del condilo mandibolare: indicazioni per diversi metodi chirurgici: una serie di casi di 7 pazienti. J. Cranio-Maxillo-Fac. Surg. 49, 584-591.

- Giotakis, E.I., Giotakis, A.I., 2020. Incisione di lifting modificata e lembo del sistema muscolo-aponeurotico superficiale in malignità parotidea: uno studio retrospettivo e revisione della letteratura. World J. Surg. Oncol. 18, 8.

- Godlewski, G., Bossy, J., Giraudon, M., Dussaud, J., Pavart, J.C., Lopez, J.F., 1978. Vascularizzazione arteriosa dell'articolazione temporomandibolare]. Bull. Assoc. Anat. 62, 229-236.

- Holmlund, A., Hellsing, G., 1985. Artroscopia dell'articolazione temporomandibolare. Uno studio autoptico. Int. J. Oral Surg. 14, 169-175.

- Ishida, Y., Chosa, E., Taniguchi, N., 2015. Pseudoaneurisma come complicazione dell'artroscopia della spalla. Knee Surg. Sports Traumatol. Arthrosc. 23, 1549-1551.

- Kim, D.Y., Park, G.C., Cho, Y.W., Choi, S.H., 2014. Parziale parotidectomia superficiale tramite incisione retroauricolare. Clin Exp Otorhinolaryngol 7, 119-122.

- Luo, X., Bi, R., Jiang, N., Zhu, S., Li, Y., 2021. Risultati clinici del trattamento aperto delle fratture vecchie della testa condilare negli adulti. J. Cranio-Maxillo-Fac. Surg. 49, 480-487.

- Mao, Y., Chen, X., Xie, X., Xu, W., Zhang, S., Zhang, S., 2021. Valutazione di un chiodo di ancoraggio migliorato nella chirurgia di riposizionamento del disco dell'articolazione temporomandibolare: uno studio prospettico di 25 pazienti. J. Cranio-Maxillo-Fac. Surg. 3, S1010-S5182.

- Shimizu, T., Sakakura, Y., Hattori, T., Yamaguchi, N., Kubo, M., Sakakura, K., 1990. Chemioterapia intra-arteriosa superselettiva in combinazione con irradiazione: rapporto preliminare. Am. J. Otolaryngol. 11, 131-136.

- Siéssere, S., Vitti, M., Semprini, M., Regalo, S.C., Iyomasa, M.M., Dias, F.J., Issa, J.P., de Sousa, L.G., 2008. Aspetti macroscopici e microscopici dell'articolazione temporomandibolare relativi alla sua implicazione clinica. Micron 39, 852-858.

- Silva, S., Gouveia, M., 2012. Programma “Via verde do AVC”: analisi dell'impatto sulla mortalità per ictus (portoghese). Revista Portuguesa de Saúde Pública 30, 172-179.

- Sparacia, G., Bencivinni, F., Banco, A., Sarno, C., Bartolotta, T., Lagalla, R., 2007. Elaborazione delle immagini per l'angiografia CT delle arterie cervicocraniche: valutazione della tecnica di riformattazione. La Radiologia medica 112, 224-238.

- Takagi, R., Westesson, P.-L., Ohashi, Y., Togashi, H., 1998. Angiografia MR dell'ATM in volontari asintomatici. Oral Radiol. 14, 69-74.

- Talebzadeh, N., Rosenstein, T.P., Pogrel, M.A., 1999. Anatomia delle strutture mediali all'articolazione temporomandibolare. Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. Endod. 88, 674-678.

- Taub, P.J., 2007. Cefalometria. J. Craniofac. Surg. 18, 811-817.

- Tauro, D.P., Manay, R.S., 2020. Le sfumature della chirurgia per l'anchilosi dell'articolazione temporomandibolare: suggerimenti e trucchi. J Maxillofac Oral Surg 19, 178-183.

- Toure, G., 2018. Vascularizzazione arteriosa del condilo mandibolare e fratture del condilo. Plast. Reconstr. Surg. 141, 718e-725e.

- Vesnaver, A., 2020. Fratture pediatriche del condilo dislocato - il trattamento conservativo dovrebbe sempre essere la regola? J. Cranio-Maxillo-Fac. Surg. 48, 933-941.

- Wasicky, R., Pretterklieber, M.L., 2000. L'arteria timpanica anteriore umana. Un'arteria nutritiva dell'orecchio medio con origine altamente variabile. Cells Tissues Organs 166, 388-394.