Le mesiorrelazioni subcliniche. La loro diagnosi.

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua EN (link per leggerlo) .

Riepilogo

Si richiama l'attenzione su situazioni in cui la patologia reale, in questo caso la mesiorrelazione, appare clinicamente compensata e, pertanto, nascosta. La diagnosi viene effettuata attraverso la cefalometria. Si analizzano l'etiopatogenesi e i possibili percorsi terapeutici.

Le mesiorrelazioni non sono una patologia che si presenta con molta frequenza; quando si manifestano, ci costringono a fare appello a tutta la nostra attenzione, formazione e comprensione per affrontarle e risolverle con successo.

Crediamo che un punto di partenza promettente sia avere una classificazione chiara, che ci orienti all'interno dell'etiologia e dell'etiopatogenesi, come quella pubblicata nella rivista della

A.A.O.F.M. con il titolo “Un approccio eziologico alle mesiorrelazioni” (Vol. 29, N˚ 77/78, Pagg. 44 e seguenti).

- Questa classificazione si riferisce alle mesiorrelazioni, collocandole come:

- Dentarie.

- Funzionali o prodeslizamenti. Scheletriche. Queste si dividono a loro volta in tre, in base a: una diminuzione delle dimensioni del mascellare superiore, una posizione arretrata dello stesso o un aumento delle dimensioni del mascellare inferiore.

È noto a tutti che questa sindrome si presenta, abitualmente, accompagnata da un atteggiamento posturale basso della lingua, che in una relazione dialettica forma funzione o è causale della discrepanza anteroposteriore, oppure è secondaria a quest'ultima.

Nei casi in cui la disfunzione precede la dismorfia, si attraversano periodi durante i quali l'organismo tenta (e a volte riesce) di compensare, principalmente, la mancanza di sviluppo anteroposteriore del mascellare superiore; e alla visione clinica, la relazione interincisiva è normale. Ora, affinché una patologia installata nel senso sagittale sia considerata una mesiorrelazione, è condizione sine qua non che presenti il suo segno patognomonico, ossia: che ci sia morso incrociato anteriore. Nei casi le cui caratteristiche sono simili a quelle menzionate nel paragrafo precedente, si presentano alcune delle particolarità facciali e/o buccali di una mesiorrelazione, ma non precisamente, il morso invertito anteriore. Questi sono i casi che abbiamo chiamato: Mesiorrelazioni Subcliniche.

Il sospetto iniziale è confermato solo dallo studio cefalometrico. Questo ci mostrerà: in quale area le strutture sono lontane dalla normalità; e in che modo l'organismo è riuscito a compensare le alterazioni.

Definiremo quindi le Mesiorelazioni Subcliniche come le discrepanze sagittali, a deficit superiore, senza morso invertito anteriore. La sua diagnosi è cefalometrica.

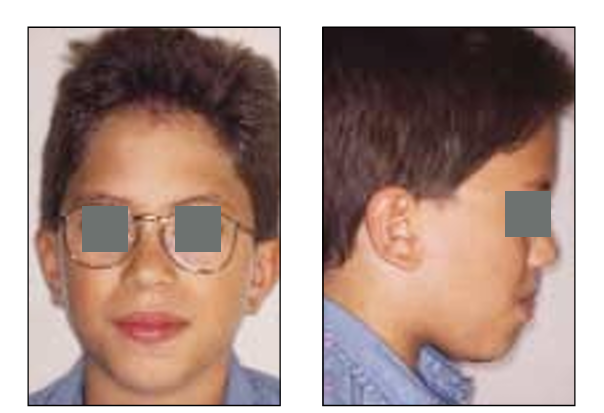

Vediamo ora il caso di E.C., che si presenta alla consultazione all'età di otto anni e senza precedenti (Foto 1 e 2).

Il profilo è convesso; le labbra, spesse e evertite, indicano che siamo in presenza di un incompetente orale anteriore. Il doppio mento tradisce la posizione bassa della lingua. Entrambi i segni, l'incompetenza orale anteriore e l'atteggiamento posturale basso della lingua, sono segnali inconfondibili in un respiratore bucal.

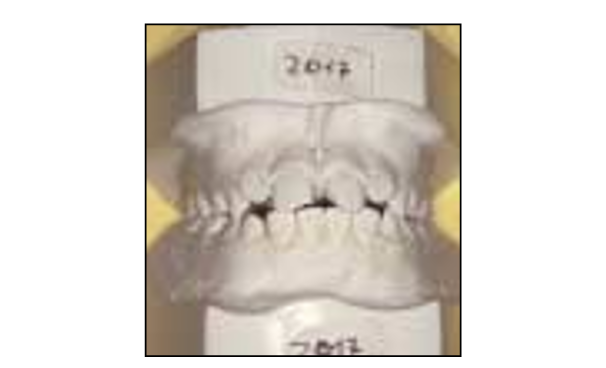

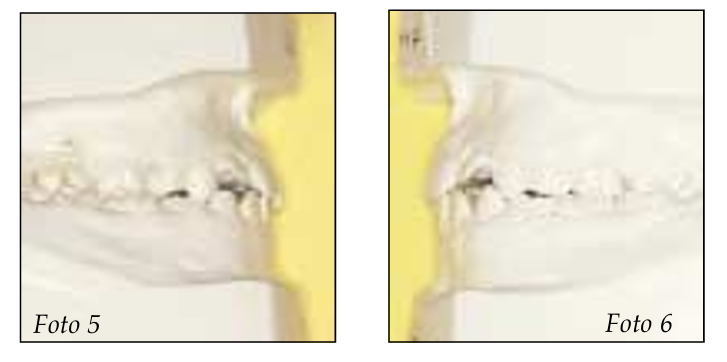

(Foto 3, 4, 5 e 6). La bocca, vista frontalmente, ci mostra una lingua bassa, incisivi diastemati e una leggera discrepanza trasversale tra le basi ossee. Nelle viste laterali, vediamo una rottura del piano poslattico in senso mesiale e una relazione interincisiva normale, anche se si può notare che gli incisivi superiori appaiono nell'ispezione clinica come protrusi. Uno sguardo attento alle foto dei modelli di profilo già avverte sulla posizione poco felice del punto “A”.

(Foto 7: telerradiografia I). L'osservazione della telerradiografia, a occhio nudo, mostra un certo grado di ostruzione del rinofaringe, e attira anche l'attenzione per l'aumento della pneumatizzazione sinusale (mascellari, frontali, sfenoidale). Si può corroborare la posizione linguale bassa, e diventa evidente la precarietà della relazione interincisiva.

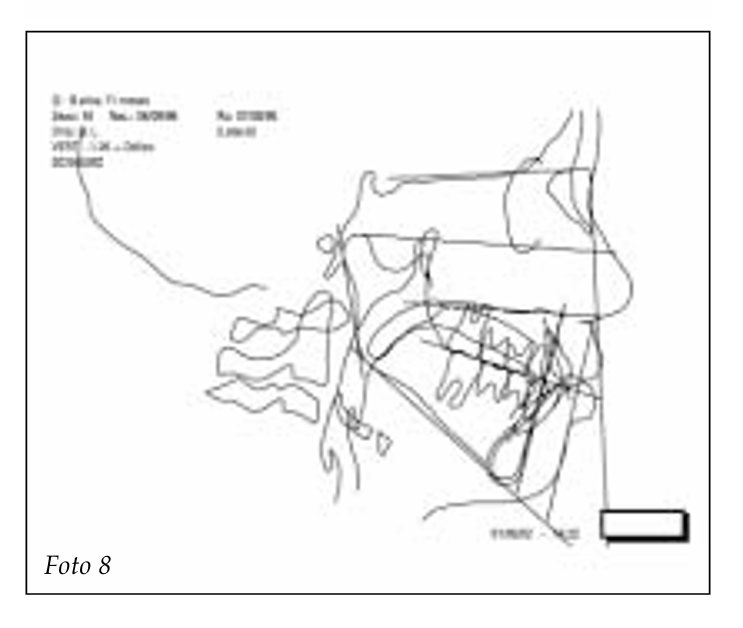

(Foto 8: calco cefalométrico I). Ciò che ci consente di fare una diagnosi è lo studio cefalometrico. Questo ci indica l'esistenza di una diminuzione delle dimensioni del mascellare superiore (-3 mm), compensata da una diminuzione dell'angolo degli incisivi superiori (-7˚ di protrusione), e una verticalizzazione degli inferiori (+6˚ di retrusione). La relazione sagittale tra il mascellare superiore e quello inferiore, misurata dall'angolo maxilomandibolare, dà un valore di -13˚, indicando la relazione mesiale della mandibola rispetto al mascellare superiore. Siamo in presenza di una Mesiorrelazione Subclinica. (Foto 9). Nella misura del possibile, i nostri obiettivi terapeutici mirano a disattivare i meccanismi etiopatogenetici. Pertanto, è qui necessario: ripristinare la respirazione nasale, promuovere un riposizionamento linguale e i restanti stimoli pertinenti per la crescita anteroposteriore del mascellare superiore. Si è ritenuto, quindi, che con l'installazione di un Bionator III con scudi retrolabiali superiori, si creassero le condizioni per promuovere questi cambiamenti.

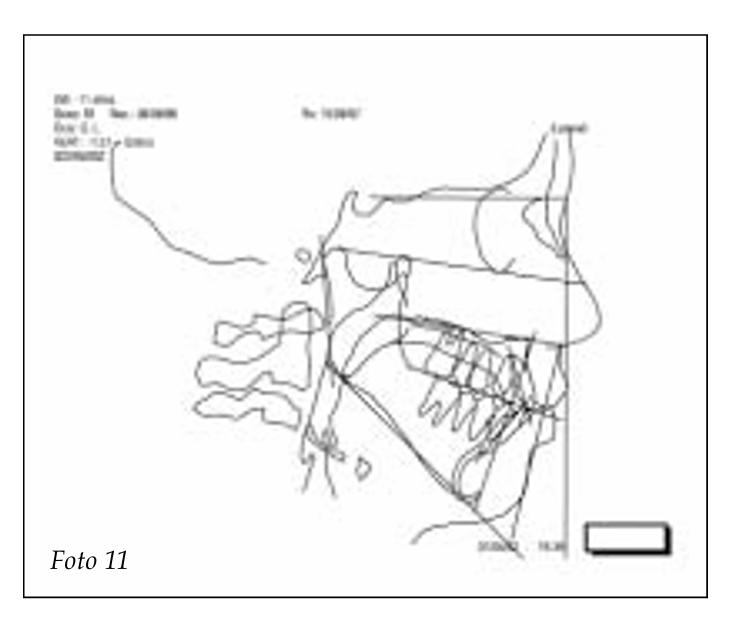

(Foto 10: telerradiografia II, foto 11: calco cefalometrico II). Pochi mesi dopo, viene effettuato un secondo studio cefalometrico, e questo ci indica che l'organismo risponde bene al trattamento: la dimensione del mascellare superiore aumenta (abbiamo recuperato 1mm), gli incisivi superiori si sono verticalizzati di 3˚, e quelli inferiori si sono avvicinati di 2˚ alla norma.

Possiamo ora analizzare il caso di E.P. (Foto 12 e 13), che si presenta in consultazione con nove anni e mezzo di età; e, sebbene nuovamente la clinica mostri una relazione interincisiva all'interno dei canoni di normalità, senza morso incrociato anteriore, l'osservatore attento può trovare, nel profilo, la delazione della vera anomalia che porta il paziente. In effetti, c'è un appiattimento del terzo medio del viso, retrochelia superiore e prochelia inferiore. Inoltre, lo sforzo che il paziente compie per ottenere la chiusura orale anteriore, messo in evidenza dall'appiattimento della curva del mento a spese della contrazione dei vicarianti, ci parla della sua incompetenza orale anteriore, respirazione orale e bassa postura della lingua.

(Foto 14, 15 e 16). L'osservazione degli archi rivela un piano post-lattale con scalino mesiale, così come la relazione canina leggermente mesiale (per trattarsi di una dentizione mista precoce). A livello degli incisivi, la relazione anteroposteriore è molto richiesta, osservando che gli incisivi superiori contengono appena un arco anteroinferiore appiattito.

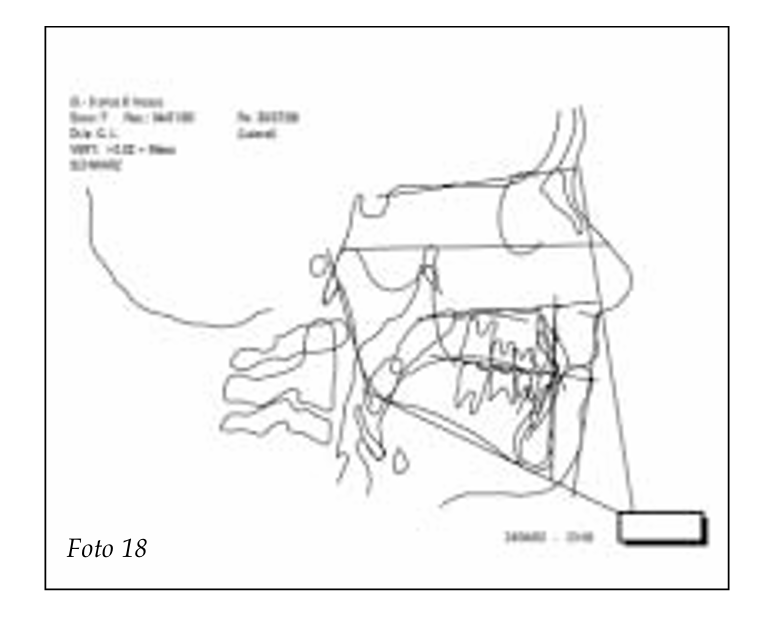

(Foto 17: telerradiografia I, Foto 18: calco cefalometrico I). Lo studio cefalometrico conferma i nostri sospetti: siamo di fronte a una diminuzione della lunghezza del mascellare superiore di 6.4mm, riflessa, in modo indubbio, nell'angolo F, diminuito di 6.8˚. Fortunatamente, la mandibola non raggiunge la lunghezza attesa, essendo diminuito il suo dimensione di 2mm, e l'alterazione negli assi incisivi fa il resto, presentandoci una relazione tra gli archi relativamente normale.

Siamo dunque, nuovamente, di fronte a una Mesiorrelazione Subclinica. È un altro caso in cui l'atteggiamento posturale basso della lingua ha privato il mascellare superiore dello stimolo necessario per la sua crescita anteroposteriore, costringendo la mandibola a una posizione verso il basso e in avanti, riflessa in una diminuzione di 5˚ dell'angolo maxilomandibolare.

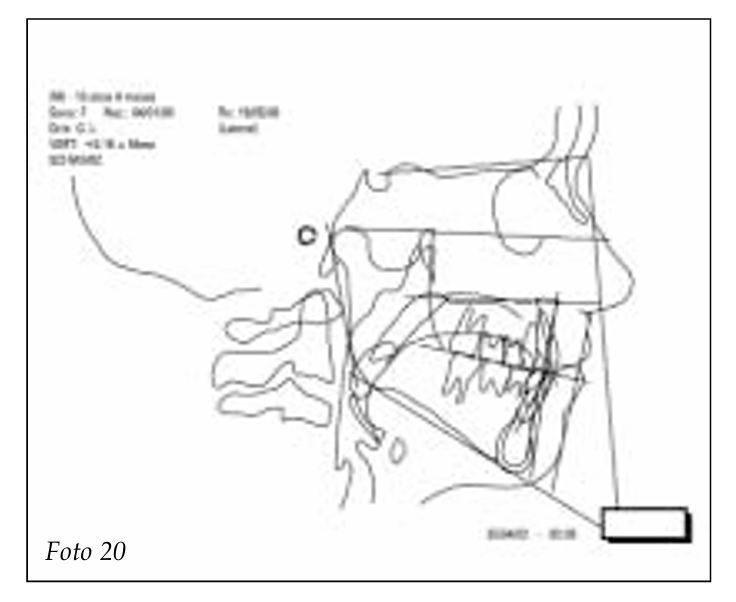

(Foto 19: telerradiografia II, Foto 20: calco cefalometrico II). Dieci mesi dopo l'inizio del trattamento, viene effettuato un controllo radiologico di evoluzione. I risultati sono incoraggianti, poiché abbiamo normalizzato di 3˚ la posizione del mascellare superiore rispetto alla base del cranio, è aumentata la dimensione del mascellare superiore e la mandibola sta occupando una posizione più distale (ha recuperato 2˚).

Questi due casi di Mesiorrelazioni Subcliniche servano a illustrare la necessità di effettuare un'analisi approfondita dei nostri pazienti e l'utilità di comprendere, in ogni caso, l'etologia e l'etio-patogenesi. Diciamo, quindi, che una volta effettuata una diagnosi eziologica, e avendo una percezione chiara dell'etio-patogenesi, siamo in grado di ripercorrere il cammino che ha seguito la disgnazia e disattivare i meccanismi patogenetici, indirizzandoci verso una situazione di omeostasi nell'area maxilofacciale.

Dott.ssa Graciela I. Lorenz, Dott. Americo A. Ceccarelli e Prof. Dott.ssa Norma H. Rivas

Bibliografia:

- Ac. Dott. Ramón Torres. Biologia della bocca. Bs. As., Argentina. Editorial Médica Panamericana.

- Elías Beszkin, Marcos Lipszyc, Leonardo Voronovitsky, Luis Zielkinsky. Cefalometria clinica. Prima Edizione. Bs. As., Argentina. Editorial Mundi S.A.

- Donald H. Enlow. 1982. Manuale sul crescita facciale. Bs. As., Argentina. Editorial Inter-médica.

- Thomas Rakosi, Irmtrud Jonas. 1992. Atlante di Ortodonzia Maxillare: Diagnosi. Edizioni Masson-Salvat Odontologia.