La conservazione della dentina in cavità d'accesso minimamente invasive non aumenta la resistenza alla frattura dei molari mandibolari restaurati.

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua EN (link per leggerlo) .

Abstract

Obiettivo: Valutare la correlazione tra il volume dei tessuti duri dentali rimossi e la resistenza alla frattura dei molari mandibolari con preparazioni di cavità d'accesso ultraconservativa (UltraAC) o tradizionale (TradAC).

Metodologia: Sessanta molari mandibolari di primo grado recentemente estratti e intatti sono stati scansionati in un dispositivo di tomografia computerizzata a micro (micro-CT), abbinati anatomicamente e assegnati casualmente a 2 gruppi (n = 30), in base al tipo di cavità d'accesso: UltraAC o TradAC. Dopo la preparazione dell'accesso, i canali mesiali e distali sono stati preparati utilizzando strumenti Reciproc e una nuova scansione è stata effettuata. I volumi della camera pulpare e dei tessuti duri dentali in ciascun campione sono stati misurati prima e dopo le procedure sperimentali, e la percentuale di riduzione del volume dei tessuti duri è stata calcolata per l'intero dente e per la corona separatamente. I denti sono stati poi riempiti, restaurati e sottoposti a test di resistenza alla frattura in una macchina di prova universale. La forza necessaria per la frattura è stata registrata in Newton (N). L'aderenza delle variabili a una curva gaussiana è stata verificata utilizzando un test di Shapiro–Wilk. I dati asimmetrici sono stati analizzati con test non parametrici di rango firmato di Wilcoxon o test di correlazione di Spearman, mentre i dati normalmente distribuiti sono stati analizzati con un test t per campioni dipendenti di Student. Il livello di significatività è stato fissato al 5%.

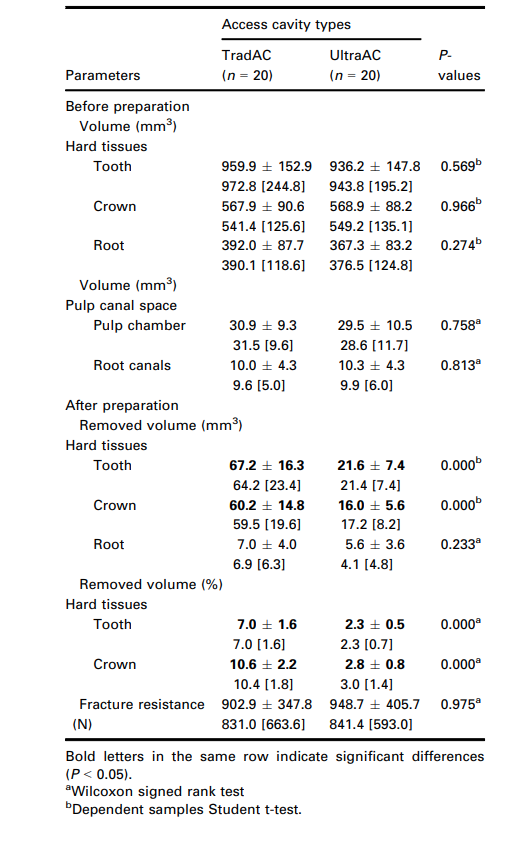

Risultati: Pre-operatoriamente, non è stata osservata alcuna differenza tra i gruppi riguardo al volume dello spazio del canale radicolare o dei tessuti dentali duri (P > 0.05). Dopo la preparazione dell'accesso, i volumi dei tessuti duri rimossi dall'intero dente e dalla corona erano significativamente maggiori nei denti preparati con TradAC rispetto a UltraAC (P < 0.05). Non è stata osservata alcuna differenza significativa nei valori di resistenza alla frattura tra i gruppi TradAC (902.9 ± 347.8 N) e UltraAC (948.7 ± 405.7 N) (P = 0.975). Il test di Spearman non è stato in grado di identificare una correlazione tra resistenza alla frattura e volume percentuale di tessuti dentali duri rimossi nell'intera radice (P = 0.525, r = —0.084) o solo nella corona (P = 0.152, r = —0.187).

Conclusione: Il volume dei tessuti dentali duri rimossi, sebbene maggiore nei denti con TradAC rispetto a UltraAC, non ha mostrato correlazione con i risultati di resistenza alla frattura, indicando che una cavità d'accesso minimamente invasiva non ha aumentato la resistenza dei primi molari mandibolari restaurati alla frattura.

Introduzione

L'introduzione del concetto di minima invasività in Endodonzia, noto come Endodonzia Minimamente Invasiva (MIE), è stato uno dei temi più dibattuti tra i professionisti entusiasti all'interno della specialità negli ultimi anni. Si basa sull'ipotesi che preservare il maggior numero possibile di strutture della corona dentale, inclusa la copertura della camera pulpare e il dentina pericervicale, sarebbe un requisito fondamentale per prevenire la frattura dei denti con canali radicolari trattati (Clark & Khademi 2010a,b). Questa proposta iniziale per preparazioni di accesso conservative ha aperto la strada all'introduzione della cosiddetta cavità d'accesso ultraconservativa (UltraAC), comunemente nota come accesso ‘ninja’ (Plotino et al. 2017). L'UltraAC è un esempio estremo del concetto MIE ed è progettata per la massima preservazione del dentina con la minima rimozione della copertura della camera pulpare. A differenza della cavità d'accesso tradizionale (TradAC), dove la copertura della camera pulpare viene rimossa completamente e si crea un accesso diretto fino al terzo coronale dei canali radicolari (Ingle 1985, Patel & Rhodes 2007), con l'UltraAC si accede alla fossa centrale ma senza ulteriori estensioni, mantenendo il maggior numero possibile di copertura della camera pulpare così come il dentina pericervicale (Augusto et al. 2020, Silva et al. 2020a). Il concetto alla base di un'associazione positiva tra la quantità di struttura dentale preservata durante la preparazione della cavità d'accesso e la resistenza alla frattura sembra essere logico, ma fino ad ora non è stato validato scientificamente (Silva et al. 2020b).

Nella letteratura, la maggior parte degli studi di laboratorio ha concluso che le cavità d'accesso minimamente invasive non migliorano la resistenza alla frattura dei denti (Moore et al. 2016, Chlup et al. 2017, Ivanoff et al. 2017, Rover et al. 2017, Corsertino et al. 2018, Sabeti et al. 2018, Augusto et al. 2020, Barbosa et al. 2020, Silva et al. 2020a). Tuttavia, altri hanno riportato una maggiore resistenza dei denti associata a UltraAC rispetto a TradAC (Krishan et al. 2014, Plotino et al. 2017, Abou-Elnaga et al. 2019, Zhang et al. 2019, Wang et al. 2020). Come recentemente riportato (Silva et al. 2020b), alcuni problemi metodologici, principalmente legati alla mancanza di corrispondenza anatomica dei campioni testati, alle condizioni di stoccaggio e alla preparazione dei campioni, hanno confuso l'affidabilità dei risultati e spiegano parzialmente queste divergenze. Inoltre, sebbene alcuni studi suggerissero che non ci sarebbe correlazione tra la percentuale di dentina rimossa dalle cavità d'accesso e la resistenza alla frattura dei denti, in realtà solo pochi hanno misurato accuratamente il volume dei tessuti duri dentali rimossi dopo la preparazione d'accesso (Plotino et al. 2017, Isufi et al. 2020). In questo contesto, la possibilità di trovare una correlazione tra la resistenza alla frattura e il volume di dentina ed enamel rimossi dopo UltraAC e TradAC rappresenta una linea di indagine inesplorata, essenziale per migliorare la comprensione dell'impatto di MIE sulla preservazione della resistenza dentale. L'obiettivo di questo studio si basava sull'ipotesi nulla che non esista correlazione tra la resistenza alla frattura dei molari mandibolari di primo grado riempiti e restaurati e il volume dei tessuti duri dentali rimossi dalla cavità d'accesso e dalle preparazioni del canale radicolare.

Materiali e metodi

Calcolo della dimensione del campione

La dimensione del campione è stata stimata sulla base di una dimensione dell'effetto di 1,90 calcolata secondo i valori precedentemente riportati sul carico alla frattura dei molari preparati con TradAC o UltraAC (Plotino et al. 2017). È stata utilizzata la famiglia di test t nel software G*Power 3.1 (Università Heinrich Heine, Düsseldorf, Germania) per condurre l'analisi (livello di potenza dell'80%, a = 0,05), ottenendo una dimensione del campione di 18 denti (n = 9 per gruppo) come sufficiente per rilevare differenze tra i gruppi. Tuttavia, per aumentare la certezza dell'esperimento, sono stati inclusi un totale di 60 denti (n = 30 per gruppo).

Selezione e preparazione del campione

Dopo l'approvazione di questo progetto di ricerca da parte del comitato etico locale (protocollo 2.743.783), sono stati selezionati settanta molari mandibolari di primo grado recentemente estratti (non più di sei mesi) con apici completamente formati e corone intatte da una banca dentale, puliti e conservati in acqua distillata fino all'uso. Tutti i denti sono stati scansionati in un dispositivo micro-CT (SkyScan 1173; Bruker-micro-CT, Kontich, Belgio) entro una settimana da questa selezione preliminare a 20 lm (dimensione del pixel), 70 kv, 114 mA, rotazione di 360° attorno all'asse verticale, passo di rotazione di 0,5°, media dei fotogrammi di 4 e tempo di esposizione della camera di 272 ms. Il fascio di raggi X è stato pre-filtrato con una piastra di alluminio spessa 0,5 mm. Successivamente, le immagini di proiezione sono state ricostruite in circa 800–900 sezioni trasversali per dente (software NRecon v.1.7.4.2; Bruker-micro-CT), utilizzando parametri standardizzati di correzione dell'indurimento del fascio (20%), correzione dell'artefatto ad anello (1) e levigatura (2). Il software DataViewer v.1.5.6 (Bruker-micro-CT) è stato utilizzato per valutare la configurazione del canale radicolare ed escludere i campioni con difetti, linee di craquelé, crepe, carie, riassorbimento, abrasione delle cuspidi, abrasione/erosione cervicale, fratture o formazione incompleta della radice. Sono stati selezionati solo denti con un canale distale e una configurazione del canale di tipo II di Vertucci (Vertucci 1984) con istmo di tipo V (Hsu & Kim 1997) nella radice mesiale. Successivamente, è stato utilizzato il software ImageJ v.1.8.0_172 (Istituti Nazionali della Salute, Bethesda, MD, USA) per calcolare i volumi del canale radicolare e della camera pulpare, così come dei tessuti duri dentali per l'intero dente, per la radice e per la corona stessa. Considerando che la corona è fondamentalmente definita come la porzione anatomica dei denti coperta dallo smalto, i criteri adottati per determinare il suo limite erano la presenza di smalto in almeno una delle superfici del dente (buccale, linguale, mesiale o distale) delle immagini sezionali. Successivamente, sulla base di questi parametri morfometrici, sessanta denti sono stati abbinati a coppie e distribuiti in 2 gruppi sperimentali in modo casuale, secondo il tipo di cavità d'accesso:

Gruppo 1 (n = 30)

Una cavità d'accesso tradizionale (TradAC) è stata preparata utilizzando frese sferiche (1012HL; KG Sorensen, San Paolo, Brasile) e frese Endo Z (Dentsply Sirona, Ballaigues, Svizzera) montate su un manipolo ad alta velocità con raffreddamento ad acqua. In questo gruppo, il soffitto della camera pulpare è stato completamente rimosso e l'accesso rettilineo agli orifizi dei canali radicolari è stato stabilito con pareti assiali leggermente divergenti (Ingle 1985, Patel & Rhodes 2007).

Gruppo 2 (n = 30)

Una cavità d'accesso ultraconservativa (UltraAC) è stata preparata utilizzando le stesse frese del Gruppo 1. Tutti i denti sono stati accessibili nella fossa centrale, ma senza ulteriori estensioni, mantenendo il più possibile il soffitto della camera pulpare e la dentina pericervicale (Plotino et al. 2017, Augusto et al. 2020, Silva et al. 2020a).

Dopo la preparazione della cavità d'accesso, la patenza del canale è stata raggiunta con un K-file di dimensione 10 (Dentsply Sirona) e la lunghezza di lavoro stabilita 1 mm prima del forame apicale, seguita dalla preparazione del percorso di scorrimento con un K-file di dimensione 15 (Dentsply Sirona). I canali mesiali e distali sono stati preparati utilizzando strumenti Reciproc R25 (dimensione 25, .08v taper) e R40 (dimensione 40, .06v taper) (VDW, Monaco, Germania), rispettivamente, alimentati da un motore elettrico (VDW Silver; VDW), secondo le indicazioni del produttore. Ogni canale radicolare è stato irrigato con un totale di 6 mL di ipoclorito di sodio al 2,5% utilizzando un ago Endo-Eze da 30 gauge (Ultradent Products Inc., South Jordan, UT, USA) inserito 2 mm fino alla lunghezza di lavoro. L'irrigazione finale è stata eseguita con 3 mL di ipoclorito di sodio al 2,5% seguita da 3 mL di acido etilendiamminotetraacetico al 17% (3 min) e 3 mL di acqua distillata per 5 min. Successivamente, i canali radicolari sono stati asciugati con punti di carta assorbente e i campioni sono stati sottoposti a una nuova scansione e ricostruzione applicando le impostazioni di parametro sopra menzionate. Dopo la scansione, i campioni sono stati mantenuti al 100% di umidità relativa (37 °C) fino al passo sperimentale successivo. Le immagini post-operatorie di ciascun campione sono state elaborate (ImageJ v.1.8.0_172; National Institutes of Health) e coregistrate con i rispettivi dataset preoperatori utilizzando l'algoritmo di registrazione affine del software 3D Slicer v. 4.5.0 (disponibile su http://www.slicer.org). Successivamente, il volume dei tessuti duri di ciascun campione è stato misurato per l'intero dente, per la radice e per la corona, prima (Vb) e dopo (Va) le procedure sperimentali (ImageJ v.1.8.0_172; National Institutes of Health; Tabella 1). Poi, è stata calcolata la percentuale di riduzione del volume dei tessuti duri dentali per l'intero dente e separatamente per la corona utilizzando la formula: [(Vb – Va)*100]/Vb (De-Deus et al. 2020).

Riempimento del canale radicolare e restauro

Dopo aver rivestito le pareti del canale con un sigillante a base di resina epossidica (AH Plus; Dentsply De Trey, Konstanz, Germania), i canali radicolari mesiali e distali sono stati riempiti utilizzando la tecnica del cono singolo con coni di guttaperca R25 e R40 Reciproc (VDW), rispettivamente. I coni master sono stati sezionati a livello dell'orifizio e la camera pulpare completamente pulita con pellet di cotone imbevuti in alcol al 70%. Successivamente, la camera pulpare e le pareti della cavità d'accesso sono state incise per 15 s con gel di acido fosforico al 37% (Condac 37; FGM, Joinville, Brasile), risciacquate con spray d'acqua per 30 s e delicatamente asciugate all'aria. Dopo di che, sono state applicate due strati dell'agente di adesione (Adper Single Bond 2; 3M ESPE, St Paul, MN, USA) e polimerizzati con luce per 20 s (Radii-cal; SDI, Bayswater, Australia). Poi, è stato applicato un restauro composito nano-particolato (Vittra APS; FGM) alla cavità d'accesso in incrementi di 1,5 mm di spessore (polimerizzati per 20 s), secondo le raccomandazioni del produttore, seguiti dalla conservazione dei campioni a umidità relativa del 100% (37 °C) per 1 settimana. Non è stato utilizzato alcun composito fluido considerando che studi precedenti (Atalay et al. 2016, Isufi et al. 2016) non hanno riportato alcuna influenza di questo tipo di materiale sulla resistenza alla frattura dei molari trattati endodonticamente. Tutte le procedure endodontiche e restaurative (preparazione della cavità d'accesso, preparazione del canale radicolare, riempimento del canale radicolare e restauro) sono state eseguite da un operatore esperto utilizzando un microscopio operatorio nel corso di 10 giorni.

Carico alla frattura

La radice di ciascun campione è stata coperta con una cera ad alta fusione spessa 0,3 mm (Galileo; Talladium Inc., Valencia, CA, USA) per simulare il legamento parodontale (Krishan et al. 2014, Augusto et al. 2020, Barbosa et al. 2020) ed è stata incorporata in resina acrilica (JET; Campo Limpo Paulista, SP, Brasile) per simulare l'osso alveolare (Krishan et al. 2014, Augusto et al. 2020, Barbosa et al. 2020). Ogni blocco acrilico è stato posizionato e stabilizzato sulla piastra inferiore di una macchina di prova universale (EMIC DL2000; EMIC, São José dos Pinhais, PR, Brasile) per consentire alla punta di una punta sferica in acciaio inossidabile (4 mm di diametro) di essere posizionata nella fossa centrale a 30° rispetto all'asse lungo del dente (Rover et al. 2017). Il carico è stato applicato a una velocità di testa trasversale di 1 mm min—1 fino a quando non si è verificata la frattura, rappresentata da un'improvvisa caduta della forza rilevata da un software dedicato (Tesc EMIC). La forza necessaria per la frattura è stata registrata in Newton (N).

Analisi statistica

L'aderenza delle variabili a una curva gaussiana è stata verificata utilizzando un test di Shapiro–Wilk, e quelle che risultavano distorte sono state analizzate con il test dei ranghi firmati di Wilcoxon non parametrico o il test di correlazione di Spearman, mentre i dati normalmente distribuiti sono stati analizzati con il test t di Student per campioni dipendenti. In primo luogo, i volumi dei tessuti duri dentali (dente intero, corona e radice) e lo spazio canalare (camera pulpare e canali radicolari) nei campioni non preparati sono stati confrontati tra i gruppi per convalidare la loro somiglianza anatomica. Successivamente, la quantità di tessuti duri dentali rimossi dalla preparazione dell'accesso e dall'istrumentazione del canale radicolare, così come i risultati del test di resistenza alla frattura, sono stati confrontati. Infine, è stata verificata una possibile correlazione tra i risultati della resistenza alla frattura e la riduzione percentuale del volume dei tessuti duri. Il limite di errore di tipo Alpha per rifiutare l'ipotesi nulla era del 5% (SPSS v.21.0; SPSS Inc., Chicago, IL, USA).

Risultati

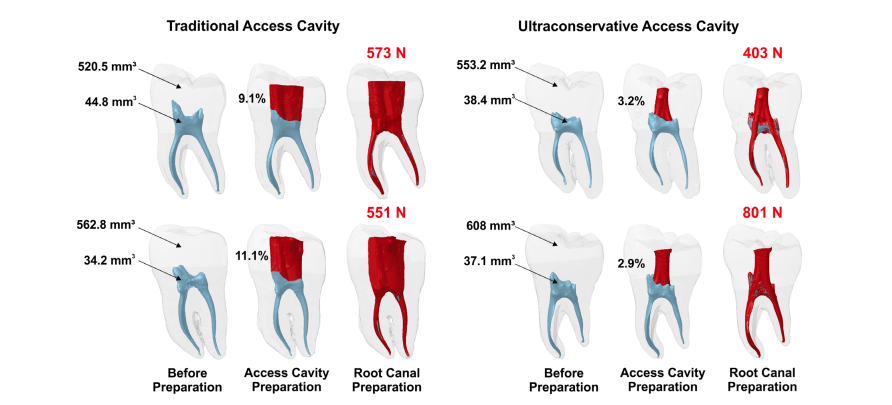

La Tabella 1 riassume i risultati delle variabili testate ottenute prima e dopo la preparazione dei molari mandibolari con TradAC e UltraAC, mentre la Figura 1 mostra modelli 3D di campioni rappresentativi di ciascun gruppo. All'inizio, i volumi calcolati dei tessuti duri dentali (intero dente, corona e radice) e dello spazio canalare (camera pulpare e canali radicolari) erano simili tra i gruppi (P > 0.05), il che convalida la selezione e distribuzione del campione. Allo stesso modo, dopo l'istrumentazione del canale radicolare, non è stata osservata alcuna differenza nella quantità di tessuto dentale rimosso dalle radici (P = 0.233), indicando che non c'è stata un'influenza distorta della tecnica di istrumentazione sulla quantità di tessuti dentali rimossi dalla preparazione d'accesso stessa. Come ci si sarebbe aspettato, i volumi dei tessuti duri rimossi dall'intero dente e dalla corona separatamente erano significativamente maggiori nei denti preparati con TradAC rispetto a quelli preparati con UltraAC (P < 0.001 e P < 0.001, rispettivamente); tuttavia, non è stata osservata alcuna differenza significativa nei risultati di resistenza alla frattura (P = 0.975; Tabella 1; Fig. 1). Il test di Spearman non è stato in grado di trovare alcuna correlazione tra i gruppi riguardo alla resistenza alla frattura e alla percentuale di tessuti duri dentali rimossi nell'intera radice (P = 0.525, r = —0.084) o solo nella corona (P = 0.152, r = —0.187).

Discussione

La frattura dei denti con canali radicolari trattati è generalmente attribuita a una perdita eccessiva di dentina risultante dalla preparazione della cavità d'accesso (Kishen, 2006, Tzimpoulas et al. 2012). Pertanto, sono state suggerite cavità minimamente invasive nel tentativo di mantenere la resistenza alla frattura dei denti preservando parzialmente il soffitto della camera pulpare e la dentina pericervicale (Clark & Khademi 2010a). Sebbene queste ricerche siano plausibili, finora, i risultati scientifici sono inconsistenti e non supportano il concetto (Krishan et al. 2014, Moore et al. 2016, Chlup et al. 2017, Ivanoff et al. 2017, Plotino et al. 2017, Rover et al. 2017, Corsentino et al. 2018, Sabeti et al. 2018, Silva et al. 2018, 2020a, Abou-Elnaga et al. 2019, Zhang et al. 2019, Augusto et al. 2020, Barbosa et al. 2020, Wang et al. 2020). Tuttavia, fino ad ora, nessuno studio ha correlato la quantità di tessuti duri rimossi dalla preparazione della cavità d'accesso e la resistenza alla frattura dei denti al fine di ottenere una migliore comprensione di questo fenomeno. Pertanto, il presente studio mirava a valutare questa correlazione nei primi molari mandibolari preparati con UltraAC o TradAC utilizzando una strategia di selezione del modello robusta e completa. Il test di Spearman ha convalidato l'ipotesi che il beneficio nella preservazione del tessuto dentale non fosse associato alla resistenza alla frattura dei denti trattati e restaurati. Tuttavia, questo risultato è in disaccordo con un rapporto che ha concluso una maggiore resistenza alla frattura dei denti con UltraAC rispetto a TradAC (Plotino et al. 2017), che può essere spiegato da differenze metodologiche. Plotino et al. (2017) hanno basato la loro selezione e corrispondenza del campione anatomico su una misurazione esterna non convalidata della corona con un calibro digitale, che differisce sostanzialmente dalla corrispondenza anatomica volumetrica 3D accurata dei tessuti duri e dei volumi della camera pulpare eseguita nel presente studio (Tabella 1). Più recentemente, Isufi et al. (2020) hanno proposto di categorizzare vari formati di cavità d'accesso in base alla percentuale di tessuto duro rimosso dopo la preparazione d'accesso. Secondo gli autori, affinché una cavità d'accesso possa essere etichettata come "tradizionale" nei molari mandibolari, la percentuale di volume di dentina e smalto rimossi dovrebbe essere superiore al 16% del volume originale della corona. Nel presente studio, tuttavia, sebbene le preparazioni d'accesso seguissero linee guida appropriate, diversi campioni non rientravano nella classificazione proposta con percentuali medie di tessuti duri rimossi pari al 10,6% e al 2,8% nei gruppi TradAC e UltraAC, rispettivamente. Questi risultati dimostrano chiaramente che classificare le cavità basandosi solo sulla percentuale di tessuti duri dentali rimossi manca di evidenze poiché potrebbe essere influenzato dal volume della camera pulpare. Ad esempio, una grande camera pulpare potrebbe proporzionalmente risultare in più tessuto preservato quando accessibile tramite cavità d'accesso minimamente invasive rispetto a una camera di piccole dimensioni accessibile utilizzando la stessa tecnica.

Da un punto di vista metodologico, la preparazione del campione prima di un test di frattura è un passaggio critico che può influenzare l'esito delle procedure sperimentali anche dopo aver selezionato i denti utilizzando criteri rigorosi (Silva et al. 2020b). Deve essere preso in considerazione che la dentina rimossa dalla preparazione del canale radicolare può influenzare la resistenza alla frattura dei denti (Tang et al. 2010), ma che la procedura di otturazione e la restaurazione coronale potrebbero contribuire al ripristino della resistenza alla frattura dei denti di circa l'80% (Hamouda & Shehata 2011, Sandikci & Kaptan 2014). Di conseguenza, questi sono passaggi metodologici importanti da eseguire nei campioni selezionati prima del test di frattura, nonostante alcuni autori abbiano riportato che questi introdurrebbero variabili confondenti al test (Krishan et al. 2014, Moore et al. 2016, Ivanoff et al. 2017, Sabeti et al. 2018). Infatti, eseguire l'otturazione del canale e la restaurazione coronale prima del test di frattura non solo prepara adeguatamente i campioni per il test, ma riproduce anche le procedure tecniche coinvolte in ogni dente otturato in un contesto clinico. Pertanto, nello studio attuale, entrambi i gruppi sono stati bilanciati anatomicamente secondo i volumi dei tessuti duri e dello spazio del canale radicolare prima della preparazione della cavità d'accesso (Tabella 1), e poi, i canali sono stati otturati e il dente restaurato, nel tentativo di evitare bias anatomici ed esperimentali che sono stati dimostrati influenzare i test di resistenza alla frattura. Sebbene studi precedenti abbiano riportato una riduzione dello stress da ritiro attraverso l'uso di una resina fluida tra il composito e il pavimento della camera pulpare (De Gee et al. 1993, Oliveira et al. 2010, Aggarwal et al. 2014) e che la restaurazione dei denti molari con UltraAC sia stata associata a un'alta incidenza di vuoti (Silva et al. 2020c), un composito fluido non è stato utilizzato in questo esperimento considerando che non è stata osservata alcuna differenza nella resistenza alla frattura dei denti in cui UltrAC e TradAC sono stati restaurati utilizzando questo materiale (Silva et al. 2020a). In questo modo, i risultati attuali suggeriscono che la resistenza alla frattura dei molari con UltrAC o TradAC restaurati solo con composito, potrebbe non essere influenzata. D'altra parte, è importante considerare che solo molari sani sono stati utilizzati in questo studio e l'influenza di spazi e vuoti in denti compromessi restaurati con materiali diversi è ancora poco chiara e necessita di ulteriori ricerche.

Per convalidare e garantire correttamente un test di correlazione valido tra i tessuti dentali rimossi e il risultato della resistenza alla frattura, è rilevante confermare una differenza statisticamente significativa nella quantità di tessuto rimosso tra i due gruppi dopo la preparazione della cavità d'accesso, mantenendo costanti le altre variabili (Tabella 1). Come discusso in precedenza, la presunzione che UltraAC comporterebbe percentuali minori di tessuto rimosso rispetto a TradAC è piuttosto logica e quindi implicherebbe una correlazione con i risultati della resistenza alla frattura. In effetti, il ragionamento logico impone che per ogni unità di perdita nel volume del tessuto duro, si verificherebbe una diminuzione correlativa nella capacità di resistere alle forze di compressione. Tuttavia, poiché i denti differiscono in termini di volume di tessuto duro, è meglio determinare la riduzione percentuale rispetto al volume originale del dente e correlare questo dato alla resistenza alla frattura. In questo studio, i volumi dei tessuti dentali duri rimossi dall'intero dente, o solo dalla corona, erano significativamente maggiori nei denti preparati con TradAC rispetto a quelli con UltraAC; d'altra parte, non è stata trovata alcuna correlazione tra questa percentuale di riduzione e la resistenza alla frattura (Tabella 1). Ciò implica che i tessuti duri preservati non hanno aumentato la resistenza dei molari mandibolari restaurati. Questo risultato respinge il presunto beneficio della resistenza alla frattura delle cavità d'accesso minimamente invasive quando il dente è devitalizzato e restaurato. In effetti, è stato riportato che le cavità d'accesso minimamente invasive influenzano negativamente il risultato generale del trattamento canalare compromettendo la rilevazione del canale radicolare (Rover et al. 2017, Saygili et al. 2018), la corretta pulizia del canale (Neelakantan et al. 2018) e la qualità complessiva della modellazione del canale (Krishan et al. 2014, Barbosa et al. 2020), la disinfezione del canale (Vieira et al. 2020) e il riempimento del canale (Barbosa et al. 2020, Silva et al. 2020a). Inoltre, studi precedenti hanno descritto un grado significativamente maggiore di traslazione del canale radicolare dopo la modellazione attraverso cavità d'accesso endodontiche conservative (ConsAC) rispetto a quelle tradizionali (Alovisi et al. 2018, Rover et al. 2017). Questo potrebbe essere giustificato dal fatto che le cavità d'accesso minime presentano interferenze coronali considerevoli che possono causare una deflessione eccessiva della parte attiva degli strumenti e, di conseguenza, una distribuzione irregolare delle forze laterali all'interno dello spazio del canale radicolare che diventa eccessivamente preparato sulla superficie interna del canale (Eaton et al. 2015, Rover et al. 2017, Alovisi et al. 2018). Risultati precedenti hanno riportato che la preparazione del canale radicolare in denti con ConsAC utilizzando strumenti trattati termicamente ha comportato una deviazione maggiore dall'anatomia originale a livello apicale del canale palatale dei molari mascellari (Rover et al. 2017) e nei canali mesiali dei molari mandibolari (Alovisi et al. 2018). Il volume dei tessuti duri rimossi dalla porzione radicolare dopo la preparazione è leggermente inferiore nel gruppo UltraAC (anche se non statisticamente significativo). Pertanto, contrariamente alla presunzione iniziale, le evidenze fino ad oggi non supportano l'uso regolare delle cavità d'accesso minimamente invasive nella pratica clinica di routine.

Sebbene questa ricerca sperimentale abbia tentato di superare diversi svantaggi metodologici riscontrati in studi precedenti, presenta anche un'importante limitazione: l'età del dente non è stata presa in considerazione nella selezione del campione. Vari studi riconoscono che l'età del dente influisce negativamente sulla resistenza e sulla duttilità del dente riducendo il limite di resistenza della dentina (Arola & Reprogel 2005, Kinney et al. 2005, Bajaj et al. 2006, Nazari et al. 2009, Ivancik et al. 2012). Di conseguenza, dovrebbero essere condotti ulteriori studi per valutare l'influenza dell'età del dente sulla resistenza alla frattura di denti devitalizzati e restaurati con vari design di cavità d'accesso. Inoltre, è importante sottolineare che ci sono due tipi di metodi che possono essere utilizzati per testare la resistenza alla frattura dei denti: (i) il test statico, utilizzato nell'attuale impostazione, che consiste in un carico singolo e continuo applicato alla superficie occlusale dei denti da una macchina di prova universale, e (ii) il test dinamico, in cui i denti sono sottoposti a cicli di carico multipli con forze e temperature variabili, simulando condizioni cliniche. Questa è un'altra limitazione dello studio attuale considerando che il test statico non replica la dinamica delle forze masticatorie sui denti in funzione e in effetti misura la capacità massima di carico dei denti. Pertanto, si raccomanda ulteriore ricerca utilizzando il metodo dinamico per testare la resistenza alla frattura dei denti con diverse preparazioni di cavità d'accesso. Un'altra questione che dovrebbe essere discussa è che, clinicamente, il trattamento canalare è principalmente eseguito su molari colpiti da distruzione cariosa estesa e perdita di tessuto coronale, che sono solitamente considerati un determinante per la resistenza alla frattura. I futuri studi dovrebbero anche considerare un'impostazione sperimentale con l'assenza di una o due pareti prossimali per testare la sua relazione con la resistenza alla frattura dei denti con cavità d'accesso minimamente invasive.

Conclusione

Il volume di tessuti dentali duri rimossi è stato maggiore nei denti con TradAC rispetto a UltraAC, ma questo non ha correlato con i risultati della resistenza alla frattura, indicando che la cavità d'accesso minimamente invasiva non ha aumentato la resistenza dei molari mandibolari di primo grado riempiti e restaurati alla frattura.

Autori: E. J. N. L. Silva, C. O. Lima, A. F. A. Barbosa, C. M. Augusto, E. M. Souza, R. T. Lopes, G. De-Deus, M. A. Versiani

Riferimenti:

- Abou-Elnaga MY, Alkhawas MAM, Kim H, Refai AS (2019) Effetto dell'accesso a truss e del restauro a truss artificiale sulla resistenza alla frattura dei molari mandibolari trattati endodonticamente. Journal of Endodontics 45, 813–7.

- Aggarwal V, Singla M, Yadav S, Yadav H (2014) Effetto del liner composito fluido e del liner in vetroionomero sull'adattamento marginale gengivale di restauri compositi diretti di classe II con diverse strategie di adesione. Journal of Dentistry 42, 619–25.

- Alovisi M, Pasqualini D, Musso E et al. (2018) Influenza dell'accesso endodontico contratto sulla geometria del canale radicolare: uno studio in vitro. Journal of Endodontics 44, 614–20.

- Arola D, Reprogel RK (2005) Effetti dell'invecchiamento sul comportamento meccanico della dentina umana. Biomaterials 26, 4051–61.

- Atalay C, Yazici AR, Horuztepe A, Nagas E, Ertan A, Ozgunaltay G (2016) Resistenza alla frattura di denti trattati endodonticamente restaurati con materiale bulk fill, bulk fill fluido, composito rinforzato con fibra e composito resinoso convenzionale. Operative Dentistry 41, E131–E140.

- Augusto CM, Barbosa AFA, Lima CO et al. (2020) Uno studio di laboratorio sull'impatto delle cavità d'accesso ultraconservative e dei coni radicolari minimi sulla capacità di modellare i canali nei molari mandibolari estratti e sulla loro resistenza alla frattura. International Endodontic Journal 53, 1516–29.

- Bajaj D, Sundaram N, Nazari A, Arola D (2006) Età, disidratazione e crescita di crepe da fatica nella dentina. Biomaterials 27, 2507–17.

- Barbosa AFA, Silva EJNL, Coelho BP, Ferreira CMA, Lima CO, Sassone LM (2020) L'influenza del design della cavità d'accesso endodontico sull'efficacia dell'istrumentazione del canale, riduzione microbica, riempimento del canale radicolare e resistenza alla frattura nei molari mandibolari. International Endodontic Journal 53, 1666–79.

- Chlup Z, Zizka R, Kania J, Pribyl M (2017) Comportamento alla frattura di denti con design di cavità d'accesso convenzionali e mini-invasivi. Journal of the European Ceramic Society 37, 4423–9.

- Clark D, Khademi JA (2010a) Accesso endodontico moderno ai molari e conservazione diretta della dentina. Dental Clinics of North America 54, 249–73.

- Clark D, Khademi JA (2010b) Casi studio in accesso endodontico moderno ai molari e conservazione diretta della dentina. Dental Clinics of North America 54, 275–89.

- Corsentino G, Pedullà E, Castelli L et al. (2018) Influenza della preparazione della cavità d'accesso e della sostanza dentale rimanente sulla resistenza alla frattura dei denti trattati endodonticamente. Journal of Endodontics 44, 1416–21.

- De Gee AF, Feilzer AJ, Davidson CL (1993) Vero ritiro lineare della polimerizzazione di resine e compositi non riempiti determinato con un linometro. Dental Materials 9, 11–4.

- De-Deus G, Simões-Carvalho M, Belladonna FG et al. (2020) Punta ultrasonica a forma di freccia come strumento supplementare per il debridement del canale. International Endodontic Journal 53, 410–20.

- Eaton JA, Clement DJ, Lloyd A, Marchesan MA (2015) Valutazione micro-tomografica computazionale dell'influenza dei punti di riferimento del sistema del canale radicolare sulle forme di contorno d'accesso e sulle curvature del canale nei molari mandibolari. Journal of Endodontics 41, 1888–91.

- Hamouda IM, Shehata SH (2011) Resistenza alla frattura di denti posteriori restaurati con materiali restaurativi moderni. The Journal of Biomedical Research 25, 418–24.

- Hsu YY, Kim S (1997) La superficie radicolare resezionata. Il problema degli istmi del canale. Dental Clinics of North America 41, 529– 40.

- Ingle JI (1985) Preparazione della cavità endodontica. In: Ingle JI, Tamber J, eds. Endodontics, 3a ed. Philadelphia, PA: Lea & Febiger, pp 102–67.

- Isufi A, Plotino G, Grande NM et al. (2016) Resistenza alla frattura di denti trattati endodonticamente restaurati con un materiale bulkfill fluido e un composito resinoso. Annali di Stomatologia (Roma) 7, 4–10.

- Isufi A, Plotino G, Grande NM, Testarelli L, Gambarini G (2020) Standardizzazione delle cavità d'accesso endodontiche basata su un'analisi quantitativa tridimensionale della dentina e dello smalto rimossi. Journal of Endodontics 46, 1495–500.

- Ivancik J, Majd H, Bajaj D, Romberg E, Arola D (2012) Contributi dell'invecchiamento alla resistenza alla crescita di crepe da fatica della dentina umana. Acta Biomaterialia 8, 2737–46.

- Ivanoff CS, Marchesan MA, Andonov B et al. (2017) Resistenza alla frattura di premolari mandibolari con cavità d'accesso endodontiche contratte o tradizionali e restauri temporanei in composito di classe II. Endodontic Practice Today 11, 7–14.

- Kinney JH, Nalla RK, Pople JA, Breunig TM, Ritchie RO (2005) Dentina radicolare trasparente correlata all'età: concentrazione minerale, dimensione dei cristalliti e proprietà meccaniche. Biomaterials 26, 3363–76.

- Kishen A (2006) Meccanismi e fattori di rischio per la predilezione alla frattura nei denti trattati endodonticamente. Endodontic Topics 13, 57–83.

- Krishan R, Paqué F, Ossareh A, Kishen A, Dao T, Friedman S (2014) Impatti della cavità endodontica conservativa sull'efficacia dell'istrumentazione del canale radicolare e sulla resistenza alla frattura valutata in incisivi, premolari e molari. Journal of Endodontics 40, 1160–6.

- Moore B, Verdelis K, Kishen A, Dao T, DipProstho FS (2016) Impatti delle cavità endodontiche contratte sull'efficacia dell'istrumentazione e sulle risposte biomeccaniche nei molari mascellari. Journal of Endodontics 42, 1779–83.

- Nazari A, Bajaj D, Zhang D, Romberg E, Arola D (2009) Invecchiamento e riduzione della tenacità alla frattura della dentina umana. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials 2, 550–9.

- Neelakantan P, Khan K, Hei GP, Yip CY, Zhang C, Pan Cheung GS (2018) Il design di accesso alla conservazione della dentina diretta all'orifizio debrida la camera pulpare e i sistemi del canale radicolare mesiale dei molari mandibolari in modo simile a un design di accesso tradizionale? Journal of Endodontics 44, 274–9.

- Oliveira LC, Duarte S Jr, Araujo CA, Abrahaõ A (2010) Effetto del liner a basso modulo elastico e della base come strato assorbente di stress nelle restaurazioni in resina composita. Dental Materials 26, 159–69.

- Patel S, Rhodes J (2007) Una guida pratica alla preparazione della cavità d'accesso endodontica nei denti molari. British Dental Journal 203, 133–40.

- Plotino G, Grande NM, Isufi A et al. (2017) resistenza alla frattura di denti trattati endodonticamente con diversi design di cavità d'accesso. Journal of Endodontics 43, 995–1000.

- Rover G, Belladonna FG, Bortoluzzi EA, De-Deus G, Silva EJNL, Teixeira CS (2017) Influenza del design della cavità d'accesso sulla rilevazione del canale radicolare, sull'efficacia dell'istrumentazione e sulla resistenza alla frattura valutata nei molari mascellari. Journal of Endodontics 43, 1657–62.

- Sabeti M, Kazem M, Dianat O et al. (2018) Impatto del design della cavità d'accesso e del cono radicolare sulla resistenza alla frattura dei denti trattati endodonticamente: un'indagine ex vivo. Journal of Endodontics. 44, 1402–6.

- Sandikci T, Kaptan RF (2014) Valutazione comparativa delle resistenze alla frattura di denti trattati endodonticamente riempiti utilizzando cinque diversi sistemi di riempimento del canale radicolare. Nigerian Journal of Clinical Practice 17, 667–72.

- Saygili G, Uysal B, Omar B, Ertas ET, Ertas H (2018) Valutazione della relazione tra i tipi di cavità d'accesso endodontica e la rilevazione secondaria del canale mesiobuccale. BMC Oral Health 18, 121.

- Silva AA, Belladonna FG, Rover G et al. (2020a) L'accesso ultraconservativo influisce sull'efficacia del trattamento del canale radicolare e sulla resistenza alla frattura di premolari mascellari a due radici? International Endodontic Journal 53, 265–75.

- Silva EJNL, Oliveira VB, Silva AA et al. (2020c) Effetto del design della cavità d'accesso sulla formazione di spazi e vuoti nelle restaurazioni in composito resinoso dopo il trattamento del canale radicolare su denti estratti. International Endodontic Journal 53, 1540– 8.

- Silva EJNL, Pinto KP, Ferreira CM et al. (2020b) Stato attuale sulle preparazioni delle cavità d'accesso minime: un'analisi critica e una proposta per una nomenclatura universale. International Endodontic Journal 53, 1618–35.

- Silva EJNL, Rover G, Belladonna FG, De-Deus G, Teixeira CS, Fidalgo TKS (2018) Impatto delle cavità endodontiche contratte sulla resistenza alla frattura dei denti trattati endodonticamente: una revisione sistematica di studi in vitro. Clinical Oral Investigations 22, 109–18.

- Tang W, Wu Y, Smales RJ (2010) Identificare e ridurre i rischi di potenziali fratture nei denti trattati endodonticamente. Journal of Endodontics 36, 609–17.

- Tzimpoulas NE, Alisafis MG, Tzanetakis GN, Kontakiotis EG. (2012) Uno studio prospettico sull'incidenza di estrazione e ritenzione di denti trattati endodonticamente con prognosi incerta dopo il rinvio endodontico. Journal of Endodontics 38, 1326–9.

- Vertucci FJ (1984) Anatomia del canale radicolare dei denti permanenti umani. Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology 58, 589–99.

- Vieira GCS, Pérez AR, Alves FRF et al. (2020) Impatto delle cavità endodontiche contratte sulla disinfezione e modellatura del canale radicolare. Journal of Endodontics 46, 655–61.

- Wang Q, Liu Y, Wang Z et al. (2020) Effetto delle cavità d'accesso e dell'ingrandimento del canale sulla biomeccanica dei denti trattati endodonticamente: un'analisi agli elementi finiti. Journal of Endodontics 46, 1501–7.

- Zhang Y, Liu Y, She Y, Liang Y, Xu F, Fang C (2019) L'effetto delle cavità d'accesso endodontiche sulla resistenza alla frattura del primo molare mascellare utilizzando il metodo degli elementi finiti esteso. Journal of Endodontics 45, 316–21.