Sialografia

Traduzione automatica

L'articolo originale è scritto in lingua RU (link per leggerlo) .

La scialografia è un metodo di diagnosi delle ghiandole salivari, un esame radiologico con un mezzo di contrasto, che fa parte dell'elenco obbligatorio degli esami per i pazienti con malattie delle ghiandole salivari.

Maggiori informazioni sulla scialografia nel webinar Esame radiologico in odontoiatria.

Preparati radiocontrasto a base oleosa

I preparati radiocontrasto più popolari per la scialografia sono a base oleosa: lipiodol, iodipin, etiodol, iodolipol.

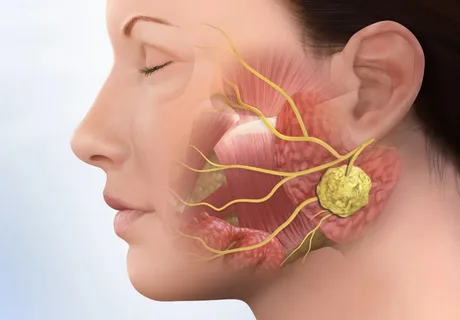

Figura 1. Ghiandole salivari.

Fattori che hanno garantito la diffusione degli oli iodurati per la scialografia:

- ottima radiocontrasto;

- viscosità che consente di eseguire l'esame radiologico dopo ore e giorni dall'estrazione della cannula dal sistema dei dotti.

Metodologia di ricerca

I preparati oleosi radiocontrasti vengono introdotti nella massa della ghiandola tramite una siringa attraverso il dotto escretore. Sulla siringa viene applicata una speciale cannula metallica. Nella ghiandola sottomandibolare, per riempire completamente i suoi dotti, è necessario introdurre fino a 1,5 ml di composto oleoso; il sistema dei dotti della ghiandola parotide può contenere circa 2 ml.

La pienezza del sistema dei dotti con il preparato può essere giudicata dall'insorgenza di sensazioni dolorose sgradevoli nel paziente.

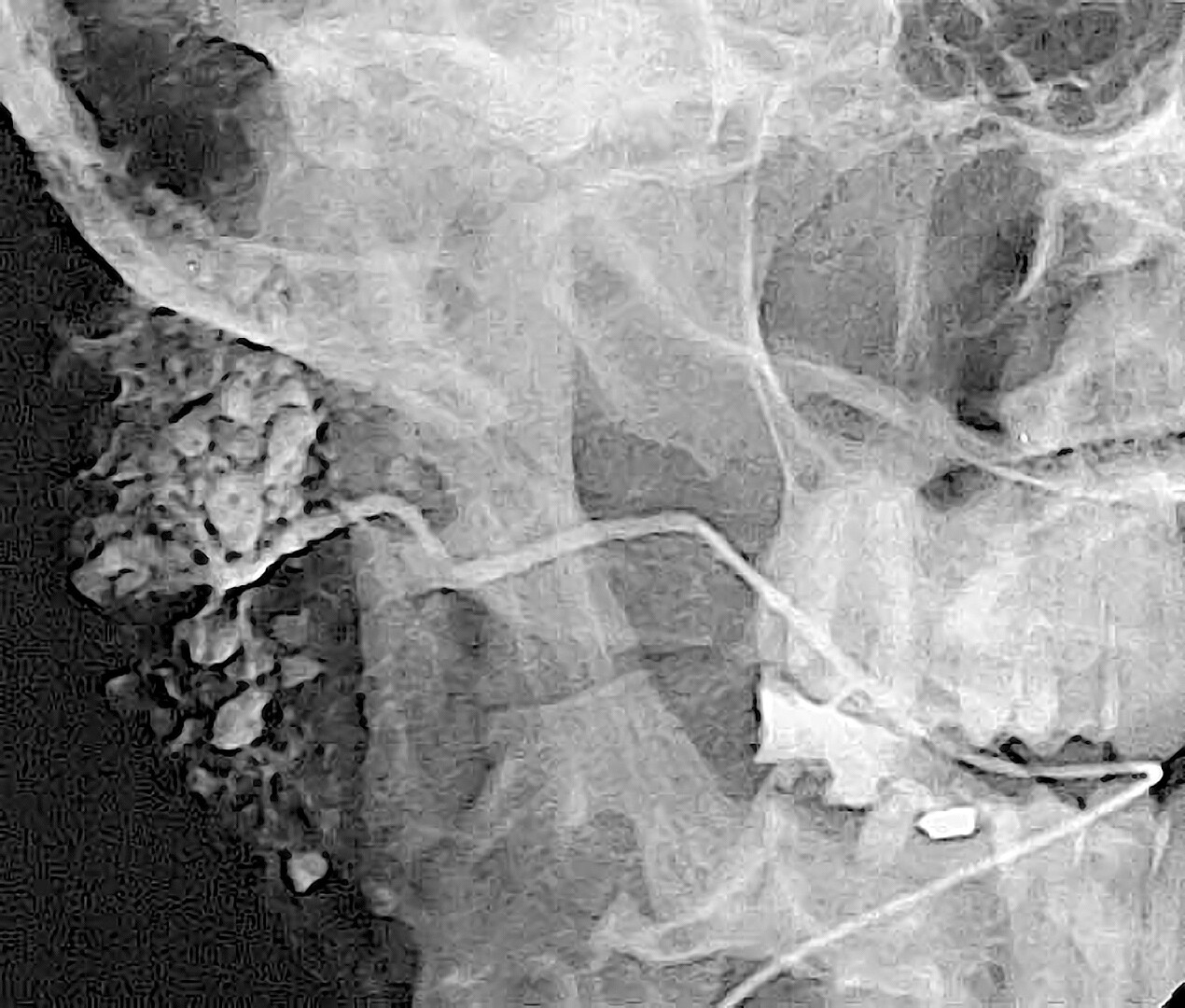

Figura 2. Sialogramma.

Svantaggi di questa tecnica di introduzione di preparati radiopachi:

- impossibilità di valutare la pressione con cui il preparato viene introdotto nella ghiandola, il che potrebbe non essere sicuro per la ghiandola stessa;

- interruzione dell'afflusso del composto radiopaco in caso di insorgenza di sintomi dolorosi – questo non è un criterio oggettivo, la soglia del dolore nelle persone presenta notevoli differenze individuali;

- orientamento sul volume medio statistico del composto radiopaco necessario per riempire il sistema dei dotti – anche questo indicatore non è oggettivo, poiché tale volume può variare notevolmente in aumento o diminuzione, a seconda della natura della malattia infiammatoria della ghiandola.

Esistono alcune contraddizioni riguardo all'influenza dei preparati oleosi sul parenchima della ghiandola salivare. Alcuni specialisti sottolineano il debole effetto terapeutico di questi composti subito dopo l'introduzione, dovuto alla capacità disinfettante dello iodio. Ma c'è chi sostiene che i composti radiopachi a base oleosa rimangono nei tessuti della ghiandola per un lungo periodo di tempo, contribuendo al mantenimento dell'infiammazione.

Una complicazione comune è stata la penetrazione di composti oleosi a contrasto radiografico nei tessuti adiacenti alla ghiandola, che può verificarsi a causa di una perforazione accidentale della parete del dotto. Questo porta alla permanenza del composto nei tessuti della ghiandola, mantenendo l'infiammazione.

In caso di patologia acuta della capacità secretoria della ghiandola, l'introduzione di preparati oleosi spesso provoca in futuro un decorso più aggressivo delle reazioni patologiche. In tali situazioni, la sostanza oleosa viene rilevata nelle radiografie anni dopo l'introduzione.

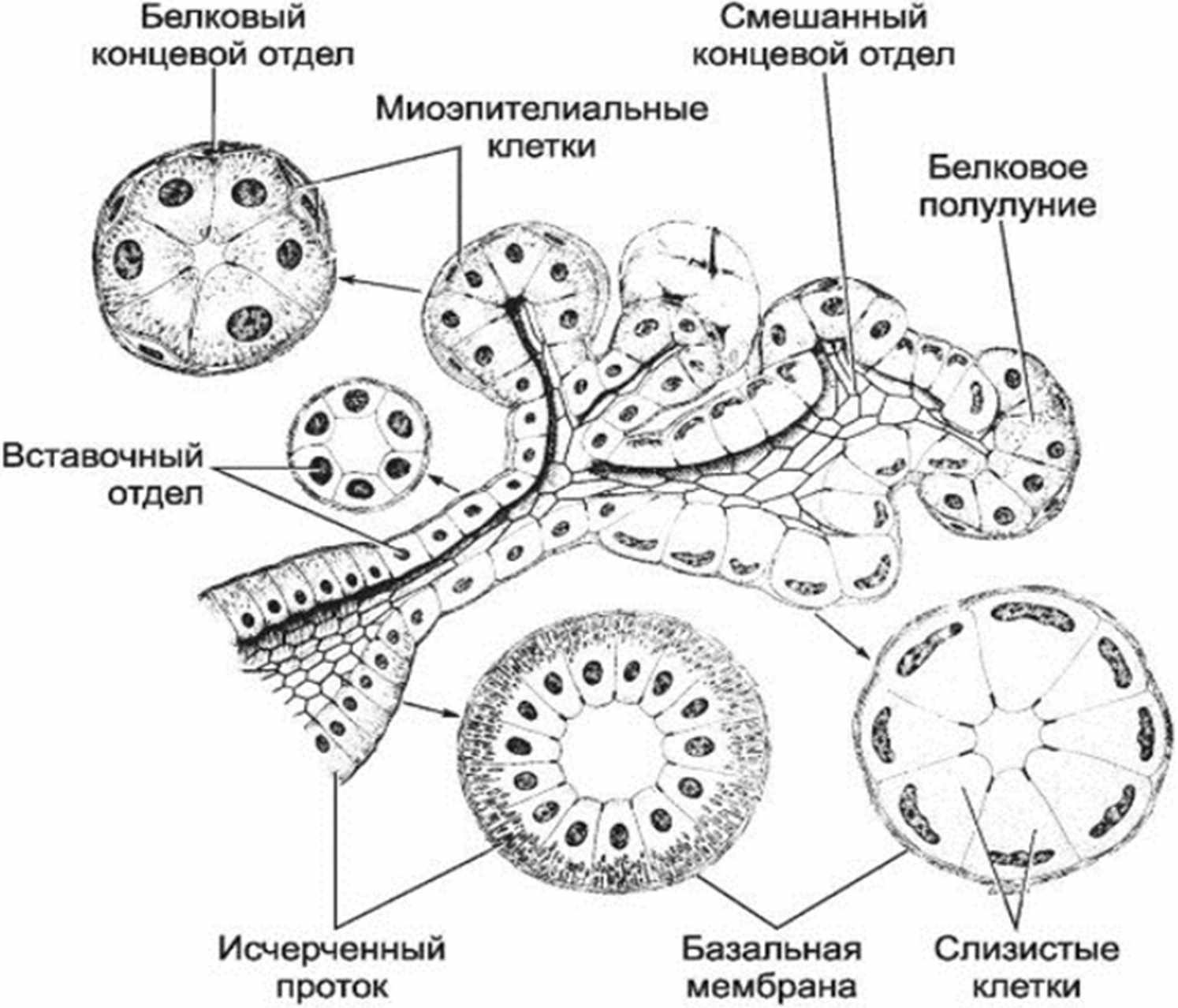

Figura 3. Struttura della ghiandola salivare.

L'uso di composti idrosolubili con proprietà di contrasto radiografico aiuta a evitare molte complicazioni e non provoca trasformazioni patologiche nella ghiandola.

Soluzioni radiografiche acquose

Oggi sta guadagnando sempre più popolarità l'uso di soluzioni acquose di composti organici triiodurati per la sialografia: urografina, verografina, visotrast, triombrast, urottrast.

Vantaggi di queste soluzioni

- bassa tossicità;

- buona capacità di contrasto radiografico;

- alto livello di capacità di assorbimento, che impedisce il ristagno del farmaco nella ghiandola in caso di significativa compromissione della sua funzione.

Il principale svantaggio dei composti idrosolubili di contrasto radiografico è la loro rapida eliminazione dai tessuti della ghiandola, il che complica l'ottenimento di sialogrammi informativi durante il processo della metodica di sialografia descritta.

La bassa viscosità del preparato idrosolubile di contrasto radiografico durante la sua somministrazione tramite siringa può provocare lo sviluppo di una pressione eccessiva e dannosa per la ghiandola. Mentre l'uso di cannule metalliche per la somministrazione di soluzioni acquose favorisce la fuoriuscita della sostanza dal dotto nella cavità orale.

Per l'introduzione di soluzioni acquose di agenti di contrasto radiografico è stata sviluppata una metodologia propria.

La sostanza della tecnica della sialografia si basa sull'introduzione nel sistema dei dotti di un volume giustificato di agente di contrasto radiografico sotto pressione limitata con l'esecuzione simultanea della radiografia.

Il livello di pressione raccomandato per l'introduzione della composizione di contrasto radiografico è di circa 200 mmHg, poiché la ghiandola ha la capacità di produrre secrezione contro questa pressione, pertanto è sicuro per i suoi tessuti.

Figura 4. Esecuzione della scialografia.

La nuova tecnica di scialografia richiede un dilatatore conico per l'uscita del dotto principale, è consentito l'uso di cateteri in polietilene o di un set di bougie, utilizzati per l'espansione dei dotti lacrimali. I cateteri possono essere realizzati autonomamente da tubi di polietilene fino a 3 mm di diametro. È importante appuntire la punta del catetere, per questo viene riscaldata sopra la fiamma di un alcolometro e poi tirata. La lunghezza richiesta del catetere è di 10 cm.

Grazie alla sua morbidezza, il catetere segue le curvature del dotto, ciò previene la perforazione delle pareti, aderisce strettamente alle pareti del dotto, garantendo una sigillatura affidabile. Per conferire al catetere una rigidità sufficiente, all'interno viene posizionato un mandrino di filo.

Tecnica di scialografia con esempio della ghiandola parotide

Il paziente viene fatto sedere sulla poltrona odontoiatrica, viene inserito un dilatatore nell'uscita del dotto escretore. Poi, con le dita, si tira la guancia in avanti. Questo consente di raddrizzare la curvatura caratteristica del tratto buccale della ghiandola parotide. Successivamente, il dilatatore viene rimosso e si inizia a inserire il catetere morbido, dotato di mandrino di filo, con movimenti rotatori.

Il mandrino durante l'inserimento del catetere viene estratto in modo che la punta mediale rimanga a livello dell'orifizio, il che è facile da seguire attraverso il catetere in polietilene grazie alla sua trasparenza. Dalla lunghezza del mandrino estratto dal catetere si valuta la profondità di penetrazione del catetere nel dotto. Poiché il mandrino viene estratto dal catetere, questo garantisce al catetere una certa morbidezza, diventando elastico, il che protegge il dotto da danni.

Quando il catetere viene inserito a una profondità di circa 2 cm nel dotto, il mandrino viene rimosso completamente, e il catetere viene fissato dal paziente autonomamente con le labbra. Se la ghiandola salivare funziona, la saliva scorre dal catetere. Se non c'è secrezione di saliva a causa di una malattia della ghiandola, il catetere viene riempito con soluzione salina tramite una siringa. Questo serve a prevenire l'ingresso di aria e consente di evitare una valutazione errata delle sialografie.

Tecnica della sialografia con esempio della ghiandola sottomandibolare

Il catetere in polietilene durante l'esame della ghiandola sottomandibolare viene posizionato in modo analogo. Se la situazione clinica non consente di inserire il catetere secondo la metodologia presentata a causa di un orifizio del dotto stretto, allora prima viene inserito un filo di nylon nel dotto, che funge da guida per il catetere. Successivamente, il catetere in polietilene scivola lungo il filo di nylon e viene gradualmente inserito nel dotto. Non appena il catetere è inserito a una profondità di almeno 3 mm, la guida viene estratta e il suo posto viene occupato da un mandrino metallico.

Se il catetere non riesce a essere inserito nel dotto escretore a causa delle caratteristiche anatomiche della ghiandola salivare (cambiamenti cicatriziali, molteplici orifizi), si utilizza un metodo chirurgico. In questo caso, si identifica il dotto escretore principale e si esegue un'incisione longitudinale distalmente alla barriera. Questa direzione dell'incisione è una prevenzione dei cambiamenti cicatriziali. Attraverso l'incisione viene inserito un catetere, fissato con una ligatura che viene fatta attorno al dotto. Al termine della manipolazione, la ligatura viene rimossa.

Quando il catetere è inserito, il paziente viene fatto sedere, l'apparecchiatura viene collegata al catetere, si crea una pressione di circa 200 mmHg. Dopo 15 secondi dall'inizio dell'immissione della soluzione di contrasto radiografico nella ghiandola, viene eseguita la prima immagine. Questa corrisponde alla fase di riempimento del sistema dei dotti della ghiandola.

Questa immagine serve per valutare il riempimento esclusivamente del sistema dei dotti. Successivamente, la cassetta viene cambiata e viene eseguita la successiva immagine, circa un minuto dopo l'inizio dell'immissione della composizione di contrasto radiografico. Questa immagine corrisponde alla fase di riempimento del parenchima della ghiandola.

La seconda immagine serve per valutare il riempimento del parenchima della ghiandola salivare a condizione che non sia danneggiata da un processo patologico.

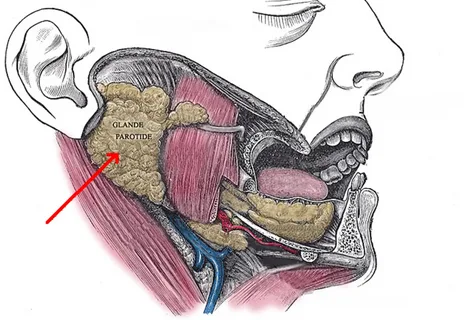

Figura 5. Posizione delle ghiandole salivari.

Successivamente, la cassetta viene cambiata nuovamente, dopo 2 minuti dall'estrazione del catetere viene eseguita la terza immagine. Essa corrisponde alla fase di riassorbimento e svuotamento. L'ultima immagine consente di valutare le capacità funzionali della ghiandola; normalmente, il mezzo di contrasto idrosolubile viene eliminato dalla ghiandola durante questo intervallo di tempo.

Maggiore dettagli sulla diagnosi di varie malattie della regione maxillo-facciale nella sezione del nostro sito Formazione in Chirurgia Maxillo-Facciale.